教育实习对师范生教师身份认同影响的实证研究

作者: 张学甜 林一钢

摘要: 教师身份认同作为一种内部、深层次因素制约着教师的专业发展。本研究认为,教育实习是师范生实践性课程的关键构成部分,对师范生教师身份认同的建构具有重要影响。实践证明,浙江师范大学2017级师范生经过实习,师范生的教师身份认同总体及各分维度水平都较实习前有所提升。但在实习学校类型、实习期间上课次数、实习期间反思频率、实践与实习指导教师交流次数、与高校带队教师交流次数、与学生交流次数、与同学交流次数、授课纪律等变量上存在差异。进一步的分析研究发现,实习前后教师身份认同总水平及各维度分水平的变化受到师范生个人层面以及学校层面的影响。据此,本文提出构建多功能、信息化的教育实习平台,基于“量”与“质”的双重考量遴选教育实习基地,增设系列化、实践导向的教师教育课程等建议以改善教育实习工作。

关键词: 教育实习;教师身份认同;影响因素

中图分类号:G650

文献标识码: A 文章编号: 2095-5995(2022)01-0050-07

一、问题提出

当前我国将教师工作放在教育发展的核心战略位置,而高素质的师资队伍建设是一切工作的重中之重。而教师身份认同制约着教师专业发展。作为未来教师后备群体的师范生,其教师身份认同水平尚有待提升。作为师范生主要实践性课程训练之一的教育实习是师范生教师身份认同建立的关键阶段,其形成与发展是一个动态建构的过程,受到实习期经验的持续影响。目前虽不乏对师范生教师身份认同的影响因素的研究,但是较少将师范生的教师身份认同与实习相联系,较少关注实习对师范生教师身份认同的影响作用。本研究试图探究教育实习如何影响师范生的教师身份认同水平及教育实习中影响师范生教师身份认同水平的客观因素,并在此基础上提出优化教育实习的对策与建议。师范生内源性主观因素的探讨暂不在本文研究范围之内。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究的问卷调查对象是就读于浙江师范大学2017级本科各学科专业方向的师范生。同时,由于学前教育和特殊教育专业的特殊性,问卷调查对象剔除学前教育和特殊教育这两个专业的师范生,其余师范生实习学段、实习学科不限,包括了在小学、初中以及高中阶段实习的各学科方向的师范生。共发放问卷290份,其中有效问卷为263份,有效回收率为90.7%。

(二)研究工具

本研究基于西南大学王鑫强、张大均教授(2010)等人初步编制的《师范生职业认同量表》、魏淑华博士(2008)的《教师职业认同量表》以及冯虹(2012)修订的《教师身份认同量表》,结合师范生的特点与访谈结果修订试测问卷。冯虹的《师范生教师身份认同问卷》的题项由教师身份认同的三大维度:认知、情感以及行为倾向构成。而王鑫强、张大均教授等编制的《师范生职业认同量表》则是由职业意愿与期望、职业价值、职业意志、职业效能四个维度构成。[1]本研究根据上述相关研究编制的问卷,结合笔者前期对师范生访谈资料的分析,在充分寻求同学老师对编订好的题项意见的基础上修订了《教育实习对师范生教师身份认同影响的调查问卷》(试测版),并采用李克特五点式量表进行计分,试测量表共有五点式计分法题项28题,试测阶段发放问卷56份,回收有效问卷53份,经项目分析、信效度分析后共删除7题,剩余21题的信效度良好,在删题后重新进行的探索性因子分析中,在不强制设置提取因子数的情况下,共提取出三个特征值大于1的因子,且累计解释率高达86.5%,这与问卷设计时的三个维度完全契合,最终形成正式问卷并进行重新编号。

正式问卷第一部分为调查对象基本信息,主要包括人口统计学变量和教育实习中的相关信息;第二部分为由21个题项构成的五点式计分量表,涵盖了师范生教师身份认同的三大维度:1-6认知维度共6题、7-13情感维度共7题、14-21行为倾向维度共8题;最后一部分22-29题为单选或多选题,旨在初步了解教育实习中存在的可能影响师范生教师身份认同的因素。

三、研究结果与分析

(一)教育实习对师范生教师身份认同总水平及各维度水平的影响分析

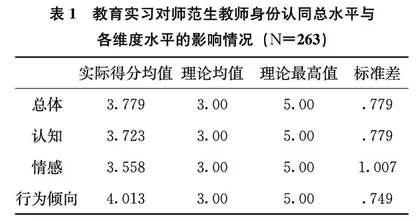

本研究量表采用五点式计分法,理论均值为3分,研究量表反映的是教育实习对师范生教师身份认同总水平及各分维度水平的影响情况。若总量表实际得分均值或各分量表实际得分均值与理论均值3分相等,则表明教育实习前后师范生教师身份认同的总体水平或各分维度水平无明显变化,教育实习对师范生教师身份认同或身份认同的某维度水平无明显影响;若总量表得分均值或各分量表得分均值大于3分,则表明参加教育实习后,师范生教师身份认同的总体水平或各分维度水平有所提升,教育实习对师范生教师身份认同或其某分维度水平有正向促进作用;若总量表得分均值或各分量表得分均值小于3分,则表明参加教育实习后,师范生教师身份认同的总体水平或各分维度水平有所下降,教育实习挫伤师范生教师身份认同或身份认同的某分维度水平。

由表1可知:①总体而言,认知、情感、行为倾向分维度以及总量表的得分均值皆在理论均值3以上,表明教育实习后的师范生,其教师身份认同总体水平及各分维度水平都较实习前有所提升。尤其在行为倾向分维度上,得分均值更是达到了4.013分,表明行为倾向是师范生参加教育实习后,提升最大的一个维度;②师范生教师身份认同三大维度变化情况的得分均值按照降序排列依次为:行为倾向分维度>认知分维度>情感分维度;③情感维度变化得分均值为3.558分,较之理论均值仅是略有提升,距离理论最高值有一定的差距。参加教育实习后的师范生,情感分维度是其教师身份认同的三大维度中提升最小的一大维度;④在认知、情感、行为倾向三大维度中,情感维度标准差最大,表示师范生在其情感维度变化上的得分分布最为离散。相对而言,行为倾向维度得分分布较为集中,标准差最小。表明参加过教育实习的师范生,在其行为表现上有一致性的趋向。

(二)师范生教师身份认同的差异分析

1.实习学校类型差异分析

表2数据分析结果表明:①在重点中小学实习和在普通中小学实习的师范生,其教师身份认同以及各分维度认同变化情况得分均值都大于理论均值3分,教育实习对实习学校类型不同的两组师范生的教师身份认同及认知、情感、行为倾向各分维度有正向促进作用;②在重点中小学实习的师范生在教师身份认同总体以及各分维度认同变化得分均值上皆大于在普通中小学实习的师范生,且在认知维度上存在极显著差异(P<0.01)。此外,在教师身份认同的总体以及情感、行为倾向两个维度上亦存在显著差异(P<0.05)。这表明在重点中小学实习的师范生,其在经历教育实习后,在教师身份认同总体以及各分维度上较之在普通中小学实习的师范生皆有更大幅度的提升。

2.实习期间上课次数差异分析

由表3可知,实习后师范生教师身份认同总体及各分维度的变化均值随着实习期间上课次数的增多而递增,这表明师范生在实习期间上课次数越多,其教师身份认同及各分维度在实习后提升幅度就越大。

认知维度、行为倾向维度的单因素方差分析表明,实习期间上课次数越多,其实习后在认知、行为倾向的提升越大,且存在显著差异;情感以及总量表的非参数检验表明,实习期间上课次数越多的区间分组,其实习后在情感以及总体上的提升幅度越大,且存在显著差异。

3.实习期间教育教学工作反思频率的差异分析

由表4可知:在三个不同反思频率的分组内,师范生在教师身份认同总体以及各分维度变化得分的均值皆大于理论均值3分,表明实习期间反思频率不同的师范生,其教师身份认同的总体以及各分维度水平都较实习前有所提升。

认知、情感维度的单因素方差分析以及行为倾向维度、总量表的非参数检验皆表明,实习期间经常反思的师范生在实习后教师身份认同总体及各分维度水平的提升上显著高于偶尔反思的师范生,且存在显著差异。

4.实习期间与实习指导教师交流次数的差异分析

认知、行为倾向维度的单因素方差分析以及情感、总量表的非参数检验皆表明,与实习指导教师交流次数为11次及以上师范生在实习后教师身份认同总体及各分维度水平上的提升幅度高于10次以下的师范生,且存在显著差异(见表5)。

5.实习期间与高校带队教师交流次数的差异分析

总量表及各分维度的非参数检验表明,师范生在实习期间与高校带队教师交流次数越多,其在实习后教师身份认同总体及各分维度水平的提升幅度上就越大,且存在显著差异(见表6)。

6.实习期间与学生交流次数的差异分析

由表7可知,实习期师生交流次数很少和无交流的师范生在实习后的情感维度水平上有所下降,而认知、行为及总体水平上较实习前略有提升;师生之间交流次数一般和很多的师范生在实习后教师身份认同总体及各分维度水平都较实习前有所提升。

实习生在实习期间与学生交流次数越多,其在实习后教师身份认同总水平及各分维度水平上的提升越大,且存在显著差异。

7.实习期间与同学交流次数的差异分析

总量表及各分维度的单因素方差分析表明,实习生在实习期间与同学交流次数越多,其在实习后教师身份认同总水平及各分维度水平上的提升越大,且存在显著差异(见表8)。

8.实习期间授课纪律的差异分析

由表9可知:实习后,授课时纪律很好和纪律一般的师范生在教师身份认同的总体及各分维度上都有了一定程度的提升,而授课时课堂纪律较差的师范生在教师身份认同的总体、认知以及情感分维度都较实习前有所下降,仅有行为倾向维度较实习前略有提升。

行为倾向维度的单因素方差分析以及认知、情感、总量表的非参数检验表明,①课堂纪律很好和一般的师范生在实习后教师身份认同总体及各分维度水平的提升上显著高于纪律比较差的师范生,且存在显著差异;②课堂纪律很好的师范生在实习后教师身份认同总体及各分维度水平的提升上显著高于课堂纪律一般的师范生,且存在显著差异。

(三)教师身份认同变化的影响因素分析

1.个体层面

(1)教师专业知识储备与教学技能的掌握

单因素方差分析以及非参数检验结果表明:学习成绩在班级排名前30%和30%-50%的师范生在实习后教师身份认同的总体以及认知、情感、行为倾向各分维度水平的提升上显著高于学业成绩排名在50%以后的师范生。

其一,个体学科知识以及教育综合知识的匮乏对实习后师范生教师身份认同水平的变化有负面影响。同时,在问卷调查中有27.38%的实习生认为自身的学科知识或教育综合知识有所欠缺,访谈中也有师范生提及学科知识的欠缺致使自己无法解决学生提出的难题,严重损害了自身在学生心中的知识权威形象。

其二,实习期间上课次数过少不利于师范生教学技能的提升与实践性知识的积累。单因素方差分析以及非参数检验结果表明:师范生在实习期间上课次数越多,其教师身份认同总体及各分维度水平在实习后提升幅度就越大。然而,问卷调查结果显示,有36.12%的师范生认为自己在教育实习中存在的最大问题是“上课机会过少”。上课次数过少的师范生在班级教学中,“不知如何做”,缺乏教学实践的经验和处理教育问题的教育智慧,容易使其对自身的教学和管理能力不自信,从而认为无法胜任教学工作。在问卷调查中,有42.21%的实习生表示自身的教学能力不足。反之,上课次数越多越有利于师范生教学实践经验的积累,形成自己独树一帜的教学风格,处理问题时充分展现教育智慧,从而正向促进其教师身份认同。

(2)教育实习工作的反思频率

从大体数据分析结果来看,实习中师范生过多的教学反思对其教师身份认同具有正面积极的影响,宋萑等亦在研究中肯定了教学反思在师范生实习过程的身份建构中占据的重要地位。[2]潜在实习事件转化为显性的、关键性的实习事件的重要途径之一即为深刻、及时的教育教学反思。而关键实习事件会正向促进其实践性教学智慧的生成。[3]因此,实习指导教师应及时引导师范生对其课堂教学过程进行反思、总结。[4]