简画图深思考,探规律建模型

作者: 董玉婷

“植树问题”是人教版五年级上册第七单元的内容,它是小学数学中一个经典的数学模型问题,它不仅涉及数学计算,还蕴含了丰富的数学思想和方法。教学目标旨在通过数学探究活动,使学生体会植树问题的规律,建构数学模型,并解决实际生活中的相关问题。教学重点在于发现并理解植树问题中间隔数与棵数的规律,难点在于应用这一解题思想解决生活中的实际问题。本节课我充分让学生通过数形结合的方法,理解在植树问题的各种情况中:“棵数”“间隔数”“间隔长”三者间的关系,并会应用本课学习的数学模型解决一些相关的实际问题。

一、在猜想中体会化繁为简

教师以“3月12日植树节”为引子,通过提问引导学生思考如何植树,从而引出“植树问题”。这种情境创设方式贴近学生生活,能够有效吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣。接着呈现教科书例1:同学们在长100 m的小路一边植树,每隔5 m栽一棵(两端都要栽)。一共要栽多少棵树?教师引导学生分析题意,借助课件帮助学生理解题目中的关键词:“小路一边”“每隔5 m栽一棵”“两端都要栽”,并鼓励学生进行猜测。由于猜测结果的不同,学生想到用画图来进行验证,但在实际操作过程中发现数据过大不便于操作。学生不难想到从简单情况入手进行研究,“化繁为简”的思想方法就能帮我们解决实际困难。此时教师引导学生思考,在间隔长5 m、两端都要栽这两个条件不变的情况下,选择多长的路来研究比较合适呢?4 m行吗?12 m呢?学生通过讨论发现:路长一定要是5的倍数才满足植树的要求,树与树的间隔长是5 m,路的起点和终点都要栽。

综上所述,这个环节通过情境创设、问题引导、关键词理解、猜测与验证以及思想方法渗透等多个方面,有效地激发了学生的学习兴趣,培养了他们的思维能力和解决问题的能力,同时还让他们掌握了重要的数学思想方法。即面对复杂问题时,先将其简化为易于处理的形式,再逐步求解。这一环节培养了学生的问题意识和初步的判断能力。

二、在数形结合中探究规律

为了引导学生理解“棵数”“间隔数”“间隔长”三者之间的关系,借助数形结合的思想,就能让学生找到间隔数与棵数间的规律,最终建立数学模型,为解决实际问题打下基础。

(一)画图探究,发现规律

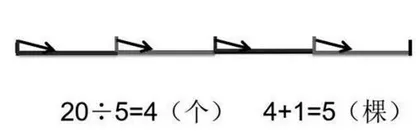

同学们共同思考:在20 m的路上,每间隔5 m栽一棵(两端都要栽),能栽几棵树?大部分学生能很快列出算式:①20÷5=4,②4+1=5,并能在线段图上进行验证确实是5棵树。但是当教师追问20÷5=4表示什么意思?谁能指着图说一说时就遇到了困难。接着教师就让同学小组合作讨论:4到底是什么?该带什么单位?很多同学说不清楚,也有很多同学认为4就是指4棵树。这时教师就引导学生从除法的意义出发:20 m的路是指路长,每5 m栽一棵是指间隔长,算式①20÷5=4是在求20 m的路长里面包含了几个5 m的间隔长?4其实是间隔的个数。算式②4+1=5(棵)同样让学生观察线段图,思考4、1、5分别表示什么?在图中的哪里?4棵树和4个间隔有什么关系?在一系列的问题引导下,学生通过思维碰撞,借助线段图,终于发现了间隔数和棵数是一一对应的关系。最后再抛出一个问题:4个间隔对应栽了4棵树,为什么还要加1呢?学生可以在线段图中把间隔和树一一对应着连起来,正好都是4,题目要求两端都要栽,所以终点(起点)这一棵也要栽,因此要加1。

这一环节通过教师的追问和引导,学生不仅得出了正确的答案,更重要的是深化了对问题的理解。线段图在这个环节中发挥了重要作用。学生通过观察线段图,将抽象的数学问题与具体的图形结合起来,更好地理解了问题的本质。同时,他们也学会了如何利用图形来辅助思考和解决问题。

(二)多组数据,验证猜想

如果只研究了20 m的路长,不足以支撑我们的猜想。所以鼓励学生用多组数据来验证,在作业单的引导下完成线段图并填写数据。最终根据学生的汇报形成一个表格,观察表格数据完成验证:(两端都栽)棵数=间隔数+1。最终解决了例1的问题,这条100 m的路上能栽21棵树。

这一环节通过验证猜想的普遍性培养科学探究精神、提升数据处理能力、增强图形与数值的结合能力、促进自主学习与合作学习,对学生的数学学习产生了积极的影响。它不仅让学生更深入地理解了植树问题的本质和规律,还让他们在数学学习中获得了更多的成就感和乐趣。

(三)拓展延伸,建立模型

当得出结论以后,教师就让男、女生分组在50 m的路上植树,应用结论每组应该栽树11棵,两个组加起来就是22棵,比刚才100 m路上能栽21棵多出了1棵。这就引发了学生的思考和讨论,结合线段图不难发现男生组的终点与女生组的起点重复了。教师就让男生组来栽这1棵重复的树,女生组的起点不用栽。观察女生组的线段图10个间隔对应10棵树,这种情况就是:(只栽一端)棵数=间隔数。接着教师提问:除了两端都栽、只栽一端,还会有其他情况吗?学生很快想到两端都不栽,结合课件就能观察发现:(两端都不栽)棵数=间隔数-1。

这一环节通过小组讨论、动手操作、合理推理等环节,学生逐步发现了植树问题的三种情况中的规律,建立了数学模型。这一过程培养了学生的实践操作能力和逻辑推理能力,拓展了学生的思维,为他们能够灵活应用所学知识解决实际问题打下基础。

三、回归生活,实际应用

当学生们经历了画图探究、猜想验证、建立模型这三个阶段后,紧接着出现了各种各样的练习题,有公交车站路线图题、环形公交车站路线图题、锯木头……为了发展学生的核心素养,还需要进行再一次的深度思考:①这些题目中没有树,那还属于植树问题吗?②应该如何解决这些问题呢?

此时让学生们展开全班讨论并总结:①看似没有树,但是都有相同的间隔长,所以属于植树问题。②路长÷间隔长=间隔数,两端都栽:棵数=间隔数+1;只栽一端:棵数=间隔数;两端都不栽:棵数=间隔数-1。植树问题三种情况的解题模型也形成了。

通过本节课的教学,学生不仅掌握了植树问题的规律,还学会了如何通过“化繁为简”“数形结合”的方法从简单问题中探索规律,通过线段图发现规律,找出解决问题的有效方法。同时,学生的模型思想和化归思想也得到了初步的培养。在教学过程中,教师注重引导学生动手操作、合作交流,使他们在探究过程中获得了成功的体验,增强了学习的自信心。此外,通过将植树问题应用于实际生活中,学生进一步感受到数学的魅力,提高了他们的学习兴趣和应用能力。