小学道德与法治教学中本土红色文化资源的开发融入

作者: 郭义才

欢庆中华人民共和国成立75周年之际,普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代收到了饱含总书记殷殷期望和嘱托的回信,让有“新中国民族团结第一碑”“新中国民族工作第一碑”和“新中国最早开展民族团结创建活动的物证”诸多荣誉的普洱民族团结誓词碑,成为一时顶流,引发的历史追忆和各路研讨,让人振奋的同时,更让人深思。尤其对教育工作者而言,红色文化教育全方位深入各级各类学校,思想政治教育的重要性和紧迫性日益成为共识的当下,如何增强思政课吸引力和实效,找到合适的抓手就成为必须下大力气面对的课题。小学阶段的相关教育,因课程对象心智的特殊性,更要避免生硬说教,用活泼泼的内容和方式,用小学生看得到的载体,教育实效才能得到更可靠的保证。作为思想政治教育的重要内容,红色文化及对应实体,活生生的姿态、深厚的底蕴,无不彰显强大的说服力。就以笔者所在的普洱为例,一批具有代表性的红色文化资源,用作道德与法治课程的补充,对达成课程意图,落实立德树人使命,就地取材的同时,还事半功倍,是宝贵的教学资源。

一、普洱域内对教育影响面较大的红色文化资源

对普洱域内红色文化资源稍作盘点,不难发现影响大、数量多、类型丰富的特点。

(一)普洱民族团结园。它因“普洱民族团结誓词碑”而知名,对青少年传承民族团结精神具有重要作用。作为全国重点保护文物,该碑见证了社会主义民族关系的发展,成为云南省乃至全国红色文化的标志性象征之一,更是铸牢中华民族共同体意识教育的活教材。普洱民族团结园获得了多项教育基地的认证,普洱民族团结誓词碑也被编入教育部民族团结进步教育教材,并在全国范围内展示。

(二)思普革命纪念馆。它展示了思普地区在党的领导下,各族人民为争取解放和革命胜利的斗争历程。

(三)磨黑中学省级爱国主义和国防教育基地。磨黑有“滇南小延安”之称,是思普地区革命的摇篮。该校的历史记录了党与不同势力的斗争、党组织的壮大以及红色文化对青少年的影响。

(四)杨正元故居。杨正元是思普地区早期革命者之一,该故居代表着西南边疆早期革命活动,也是爱国主义教育的重要场所。该故居已被定为文物保护单位,并被纳入国防教育基地。

(五)宁洱县烈士陵园。宁洱县烈士陵园是纪念革命先烈的重要场所,也是进行爱国主义和革命传统教育的基地。每年清明节,众多党员和群众在此参与教育活动。

此外,普洱还拥有其他重要的红色文化资源,包括思普革命老区纪念园、墨江烈士纪念塔、景东县革命烈士纪念碑、景谷陵园、江城县烈士陵园、澜沧的革命遗址和指挥部遗址、孟连县烈士陵园等,共同构成了普洱红色文化教育的丰富网络。

二、小学道德与法治教学中融入本土红色文化资源的重要性

在小学道德与法治教学中融入普洱红色文化资源至关重要,既满足理论也符合实践需求。

(一)理论层面。传承红色基因,培养爱国情感和社会责任感,树立正确价值观;强化民族凝聚力,增强对国家和家乡的热爱,维护国家统一。

(二)实践层面。通过红色文化资源,实现学以致用,知行合一,提升教学效果;培养学生道德品质,如助人为乐、团结友爱,增强社会责任感;提升社会实践能力,通过参观红色基地等活动,增强历史感知和实践技能;丰富教学内容,提高课堂吸引力,激发学生兴趣。

如,利用普洱民族团结园等资源,逐步引导学生认识民族团结的重要性,培养集体主义精神。组织学生参与演讲、征文等活动,提高他们的观察力、思维力和问题解决能力,加深对知识的认同和内化。通过这些活动,促进学生全面发展,推动本土红色文化的传承与发展。

三、小学道德与法治教学中融入本土红色文化资源的策略

在小学道德与法治教学中融入本土红色文化资源,旨在深化学生对道德与法治知识的理解,培养其爱国主义情感和道德素养。笔者一贯采用的具体策略有:

(一)精选与融合:普洱红色文化资源的筛选与整合

1.精准对接教学目标。普洱的红色文化资源与小学道德与法治教学内容的融合,需依据不同年级学生的认知特点和教学目标进行。例如,在低年级,通过观看宣传画、听故事等形式,让学生初步了解社会主义核心价值观;在中年级,通过感受中华民族自强不息的传统美德,分享交流奋斗故事,学习继承和发扬自强不息的精神;在高年级,结合八一建军节,了解人民军队的革命历史和英雄人物,感受人民军队的革命精神等。

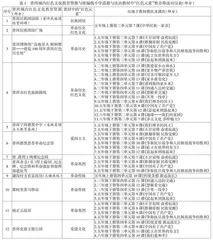

2.整合筛选教育资源。通过收集、整合、筛选普洱域内红色文化教育资源的视频、图片、故事等相关资料,绘制成《普洱域内红色文化教育资源与统编版小学道德与法治教材中“红色元素”整合筛选对应表》,使教学更具有针对性。(如表1)

(二)课程衔接:确定红色文化与教学内容的融合点

1.第一学段融合点。在第一学段,融合点主要分布在“道德教育”和“中华优秀传统文化与革命传统教育”等学习主题中。例如,通过《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》的要求,让学生了解社会主义核心价值观的内涵,感受中华民族自强不息的传统美德,认识我国是一个统一的多民族国家,了解党旗,更热爱中国共产党。

2.第二学段融合点。在第二学段,融合点主要分布在“中华优秀传统文化与革命传统教育”等学习主题中。通过学习,学生能够知晓中华优秀传统文化的主要代表性成果,初步感受中华优秀传统文化的魅力;了解革命英雄人物的故事,体会“没有共产党就没有新中国”。

3.第三学段融合点。在第三学段,融合点分布在“中华优秀传统文化与革命传统教育”和“国情教育”等学习主题中。通过组织参观革命历史博物馆、革命圣地、烈士陵园等活动,讲述中国共产党人坚持以人民为中心的故事,了解中国共产党的成立以及带领中国人民取得革命胜利的历史。

(三)情境创设:通过任务驱动提升教学生动性

1.创建教学情境。通过整合、筛选、使用域内红色文化,创建教学情境,激发学生的爱国情怀。如,在讲授统编版小学道德与法治五年级下册第三单元“百年追梦 复兴中华”的第7课《不甘屈辱 奋勇抗争》、第8课《推翻帝制 民族觉醒》、第9课《中国有了共产党》三课时,通过整合、筛选、播放相关视频或图片,课堂教学效果明显。

2.彰显红色文化的教育功能。通过挖掘、整合、筛选域内红色文化在小学道德与法治教学中的衔接点,播放特定的红色文化视频,听取特定的红色文化宣讲,或把教学课堂移到当地红色文化教育资源实地,能进一步彰显红色文化资源的教育功能。

3.组织实践活动。利用小学道德与法治教学,整合、筛选域内红色文化教育资源,组织举办“红色经典诵读大赛”“红色歌曲校园‘十佳’小歌手评选”“红色文化教育基地参观征文赛”“域内红色文化教育资源‘打卡’实践体验赛”等活动,表达自己对党、对祖国的热爱,增强学生的参与感和表达欲,同时唤起学生对红色历史的追忆和思考。

(四)家校社协同:构建家校社三位一体的教育合力

1.家校协作。开展家庭红色文化诵读、家庭红色文化教育讲座等,引导家长在日常生活中渗透红色文化教育;开展家庭讲红色革命故事竞赛、家长带领孩子参观红色教育基地等活动,让学生在家庭生活中就能感受到红色文化教育的熏陶;学校可以通过布置相关的家庭作业,如让学生在家中与父母一起练唱域内的红色歌曲,或通过互联网、史书资料观看相关影视作品,增强其对红色文化的深入理解,共同促进全面发展。

2.社区资源利用。利用社区资源进行红色文化教育,可以让小学生更加直观地感受到红色文化的魅力。例如,组织学生参观当地的革命历史遗址、博物馆等,让他们亲身体验历史,感受革命先烈的英勇事迹;邀请社区中的老红军、老革命等人士到校开展讲座或互动,让小学生听到第一手的红色故事,这样不仅能增强教育的真实性,还能激发小学生的学习兴趣,助力新时代小学生精神素养提升。

(五)教学反思:实现教学评价与反馈的一致性

1.形式融合性教学评价。在构建普洱域内红色文化教育资源融于小学道德与法治教学的教学评价体系上,确定评价指标,包括学生参与度、知识掌握情况和情感态度方面。选择评价方式,如课堂观察、作业评价、小组评价。制定评价标准,确定评价主体,包括教师评价、学生自评和学生互评。建立评价反馈机制,及时向学生反馈评价结果,指出优点和不足,根据评价结果调整教学策略,进一步优化红色文化教育资源融入课堂教学的效果。

2.及时进行课后教学反思。根据教学评价结果,及时反思普洱域内红色文化教育资源融于教学的效果和不足之处,深入了解学生在“红色文化”与小学道德与法治课程相融合的学习需求,并及时进行教学策略调整,明确“为什么教”“教什么”“教到什么程度”,进一步提高学习效果。

四、结语

小学道德与法治教学中融入本土红色文化资源的实践,不仅是对历史的尊重,也是对未来的投资;既能培养学生的爱国主义情感和道德素养,为他们的成长奠定坚实的基础,又能凝聚小学生的精神力量,增强小学生的文化自信,落实立德树人的根本任务,引领小学生成为有志气、有骨气、有底气的新时代接班人。就普洱而言,对域内具有较大教育影响的红色文化资源,应精选与融合,确定课程融合点,创设教学情境,借助家校社协同以及教学反思等,通过实际教学案例丰富教学内容,促进学生全面发展。