小学数学教学与美育融合的几种路径

作者: 孔丽

五育融合是当前教育改革的新趋势、新理念,五育之间应是互相渗透,互相促进。教学中,教师要根据学科的特点充分发挥数学的美育功能,引导学生去体验美、鉴赏美、创造美,从而形成美的心灵、美的灵魂,渗透美育教育。那么,如何渗透美育教育呢?

一、在解读教材中,感悟数学的美

小学数学教材中蕴含着丰富的美育资源,空间图形、数量关系、公式符号、思想方法……这些都含有极其丰富的美育内容。特别是低段的数学教材,图文并茂,大量的情境图、精美的图片、直观的教具、简约的符号、有序的排列等,都是美育的素材。数学的美主要表现为和谐美、简洁美、奇异美。教学中,教师要有意识地用审美的态度,审美的眼光,将数学的美展示给学生,并引导他们发现美、鉴赏美。

1. 观察比较,感受简洁美。数学的简洁美指的是外在形式的简单。数学的奇妙之处就在于能用最简洁的方式来表示客观世界的丰富内涵。

如,阿拉伯数字的简洁性,就让人惊叹不已,区区10个数字,就能创造出无穷无尽的不一样的数字。在四则运算中,乘法是连加的简洁化表示方法,乘方则是乘法的简洁化表示方法。在运算定律中用字母表示运算定律、在式与方程中用字母表示数和数量关系、面积计算公式、周长计算公式……这些都体现了数学的简洁美,又突出了客观事物的本质特征。

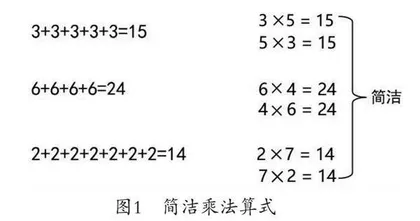

又如,在教学“乘法的初步认识”一课时,教师要充分利用连加算式和乘法算式的对比(如图1所示),突出乘法算式的简洁性,渗透数学的简洁美。

图1 简洁乘法算式

2. 用心欣赏,感悟和谐美。数学的和谐美包含对称美、形式美等。对称美是数学美的一个基本形式,有图形的对称(如:正方形、圆形、长方形等)、公式的对称(如:加法交换律公式a+b=b=a),还有一些特殊数的对称(如:123454321)……其中轴对称图形是最常见的。二年级“轴对称图形”的内容,是一节典型的展现数学对称美的好素材,教师要从审美角度组织课堂教学活动,上课伊始,先让学生观赏图片(如图2所示),并问:美吗?它们美在哪里?有些学生就会说:他们两边是一样的,是对称的,看起来很舒服,很美观。这样,学生就初步体验到了对称美。再让学生动手操作:对折、剪一剪,去感受、表现、创造对称美(如图3所示)。然后,播放视频,让学生欣赏生活中的对称现象,将学生带入一个充满对称美的世界,充分体验到数学的美,从而产生学习数学的兴趣。

图2 轴对称图形

图3 学生剪纸作品

3. 灵活运用,体验奇异美。数学,这门看似枯燥的学科,却蕴含着无尽的奇异美。它是一种逻辑思维的艺术,一种用数字和符号表达的语言。通过灵活运用数学的方法,我们可以解决各种实际问题,揭示事物背后的规律和关系。正是这种奇异美,带给人们视觉的冲击,思维的碰撞,让人在千变万化的数学世界中体验到数学独特的奇异美。

如,在教学“有趣的七巧板”一课时,教师可以先让学生用七巧板拼出不一样的三角形、长方形,再放开条件,让学生拼出形状各异的人物、动物或其他物体(如图4所示)。学生每拼出一件作品,都能收获一分惊喜。在拼的过程中不断发现七巧板的神奇,感受数学的奇异美。

图4 学生作品

二、在学习情境中,感受数学的美

在小学数学的教学中,需要创设各种的学习情境,尤其低年级数学教学更需要创设情境,来激发学生学习兴趣。可创设各种情境与活动,鼓励学生探索、实践,寻找知识、情感与个体心灵的结合点,将生活融入课堂,让学生感受到数学的美。

1. 创设情境,呈现数学美。美育是一种感性教育,它不能靠分析、推理来完成。美育过程应当是一种情感体验的过程,所以在教学中都需要情境的创设。低段的学生年龄小,心智不成熟,抽象思维能力低,对事物充满好奇心,适宜在具体的情境中学习数学。因此教师应创设种种情境与机会,把所要学习的知识隐含在情境中,使学生积极地投入其中,在情境中探索知识,获得美的体验。

如,在教学一年级上册“比多少”一课时,教师可以直接利用教材的素材创设“小猪帮助小兔盖房子”的情境,以精美的课件动画演示,配上轻快愉悦的音乐,把学生带入童话世界,激发学生的学习欲望。再以童话为载体,利用情境中可以比较的资源,让学生摆一摆、比一比、说一说,建立“同样多”“多”和“少”的含义,初步学会用一一对应的方法比较物体的多少。在这个过程中,学生感受到故事的美、课件的美、音乐的美、一一对应的美,从而获得丰富的审美体验。

2. 借用信息技术,展现数学美。信息技术的发展,让数学这门学科展现出了前所未有的美丽。通过计算机和互联网的运用,数学的抽象概念得以形象化展示,数学问题的解决变得更加直观和高效。信息技术不仅为数学教学提供了新的工具和方法,也为数学研究带来了更广阔的空间。在信息技术的引领下,数学的美妙之处得以更加深入地被人们所发现和欣赏。

如,在教学“统计”一课时,教师利用多媒体创设出大象过生日的情境,让学生通过小组分工合作,来数一数大象家来客人的情况,从而得出来了哪些动物,哪些动物来得多,哪些动物来得少,渗透出统计知识。

这样选择和设计与当今学生的生活密切相联系的教学内容,通过多媒体处理,将画面、声音等融为一体,能有效地调动学生多种感官参与学习活动,提高学生学习兴趣。把这一抽象的知识转化为形象直观的内容,把学生带入新奇的境界之中,学生由“奇”而生“趣”,由“趣”而生“惑”,从而有效激发学生的求知欲望,达到优化课堂教学的目的,同时也让学生感受到了数学美。

三、在探究活动中,体验数学的美

在探究活动中,体验数学的美,让学生仿佛置身于一个奇妙的数学世界。在这个世界里,学生可以通过观察、实践和思考,深入探索数学的奥秘。数学不再是枯燥的公式和计算,而是一种充满创造力和想象力的艺术。通过参与各种有趣的数学活动,学生不仅能够提高自己的数学能力,还能够培养自己的逻辑思维和问题解决能力。数学的美妙之处在于它的普适性和逻辑性,它存在于我们生活的方方面面,而探究活动则是学生感受数学美的最佳途径。

1. 动手操作,感受数学美。数学是一门需要动手实践的学科,只有通过实际操作,我们才能真正领略到它的美妙。动手操作不仅可以帮助我们理解数学的概念,还可以培养我们的逻辑思维和问题解决能力。

如,在教学“认识物体”一节课时,教师设计了“摸一摸,说一说”的游戏。把操作活动和表达有机地结合起来,让学生摸一摸每个物体,并说出它的名称,再给名称去摸出相应的物体。这样,在活动中让学生学会表达、学会倾听,从而培养学生的口头表达与倾听等能力。通过这种有趣的数学游戏,达到激发学生的学习兴趣,使学生获得良好的情感体验。

2. 动手操作,创造数学美。教学中,教师不但要让学生感知美、体验美,还要根据教学需要,让学生结合数学知识创造美。在创造中进一步培养学生的审美能力,也培养了学生的创新能力与创造数学的美。

如,在教学“认识图形”一课时,在学生已经对长方形、正方形、平行四边形、三角形、圆形有了一定了解后,让学生自己动手用手中的立体图形在纸上拓印各种图形,组合成一幅漂亮的图画。学生们的想象力很丰富,作品多种多样,有画房子的、有画树木的、有画飞机的……教师可以把他们的作品展示出来,学生看到自己精心设计的美丽作品,一方面沉浸在成功的喜悦中,另一方面还可以在欣赏作品中感受到美的体验。