历史思维方法融入语文古诗词教学跨学科实践探究

作者: 瞿晓俊

历史思维方法包括时序思维能力、运用证据能力、历史理解能力和建立意义的能力。经过梳理后发现:语文诗词与历史联系较为紧密。开展以语文学习的历史跨学科学习活动,将跨学科理念植根于学生的头脑中,建立语文与历史、地理等学科的联系,指导学生从不同角度理解诗词内容,由浅层的表面进入到深度的探究学习中,有助于激发学生深度思考,培养学生思维,提高学生的核心素养。以下为笔者在实际开展语文古诗词与历史跨学科教学中的实践研究。

一、历史思维方法融入语文教学的必然性

自(《义务教育语文课程标准》2022年)(以下简称《新课标》)实施开始,跨学科涉及初中学科数量多,对学生能力层级要求高,致使许多教师浅尝辄止、望而生畏。从历史与语文跨学科教学来看,存在以下问题:1、教师跨学科知识和背景不足。语文和历史两个学科都有自己的知识和技能,学科各板块也要求不同的学习思维及方法,如果教师不能同时具备两个学科专业知识技能,则难以实现有效地跨学科教学。2、教学资源不足。要实施跨学科教学,需要丰富的教学资源,例如,已形成历史思维方法融入语文学科的教学课例,可借鉴的教学案例等,但是这些资源并不容易获取。3、教学内容安排不合理。跨学科教学需要同时考虑两个学科的知识融合、知识背景,如果安排不合理,容易导致课程过于烦琐或者难度过高,跨学科教学会出现教学内容避重就轻、教学目标不清晰、教学过程偏离学科目标等现象。4、学生个体存在差异。古诗词作为一种经典的文学形式,语言风格、艺术效果,对于部分学生可能缺乏吸引力。另外,学生基础存在差异性。学生在语文和历史的基础积累、理解能力等方面存在差异性,这种差异可能会导致教学过程、教学效果的不同。5.教师教学方法单一。教师在长期古诗词教学中形成固有教学模式,在课堂上,教学方式方法缺乏融通性和趣味性,也会出现学生对古诗词学习兴趣不高的情况。

随着新中考的实施,新课标深入研究及实践,跨学科教学已成为教学发展的必然。历史思维方法融入初中语文教学也将成为一种常态。

二、历史思维方法融入古诗词教学设计策略

跨学科学习的设计需要基于课程标准,通过问题驱动,引导学生开展整体、综合、深入的学习实践活动。因此,在设计历史思维方法与古诗词教学跨学科教学时,要基于古诗词阅读的特点,探索跨学科学习实践的各种路径,不同类别的古诗词跨学科学习有不同的学习路径和实施方法。因此在进行跨学科教学前,有必要先对古诗词进行梳理归类,再进行历史思维方法与古诗词教学跨学科教学设计。以统编教材八年级语文下册唐诗三首《石壕吏》《茅屋为秋风所破歌》《卖炭翁》为例。

(一)整合教材,思维关联化

以上三首诗,按照诗歌主题划分均为忧国忧民主题;按照诗歌朝代划分为中晚唐时期;按照作家风格划分均为现实主义诗人;按照诗歌题材划分均为叙事诗。叙事诗具有集中完整的情节,突出典型人物形象,层次清晰的生活场面,并且诗意浓厚、叙事简练。按照所塑造人物形象划分,还可以分为社会底层劳动人民代表及塑造个体来洞悉到具有相同经历的群像。通过整合教材,可以挖掘出诗歌教学中的重难点,确定教学主题,即可整合古诗词教学中的碎片、单一不成体系等问题,在实际操作时可从整本教材入手进行整合。

(二)融合知识,项目主体化

结合语文《新课标》“跨学科学习”要求,把历史学科融入语文学科古诗词教学中,可以尝试以下的项目任务:(1)历史人物评述:从诗人入手,让学生通过文献资料或者图书馆调查,了解杜甫、白居易生平、事迹、成就等。让学生在小组或个人学习中完成评述,同时结合自己的理解和感悟,用诗歌、故事等形式进行表述。(2)历史文化探究:结合三首诗歌内容,让学生深入探究中晚唐时期的历史文化背景。如了解中晚唐时期的诗歌文化、政治制度、社会风俗等,探讨这些历史背景如何影响了杜甫与白居易的创作和思想。学生可以以报告、PPT、展板等形式进行呈现。(3)创作古诗词:以三首诗歌为灵感,让学生结合自己的文化背景、社会经验、艺术表现等因素,更深刻地理解古诗词的韵律、修辞和意境。以自己的方式表达对历史的理解和感悟。在学校内组织比赛,让学生展示自己的作品。(4)古诗文朗诵会、故事会:将古诗词与历史故事联系起来分享,以中晚唐叙事诗为主题,组织古诗文朗诵会。在故事分享中,让学生了解古代文化和历史,也更好地理解古诗词,同时在朗诵中体验古诗词的韵律美和语言美。(5)叙事诗改写剧本,拍摄微电影。让学生基于历史资料探究语文教学活动中体现融媒体特征。

这个教学方式就是对学生进行综合的跨学科的项目式教学,目的在于最大限度地激发学生的潜能和提高学生的各项能力,实现课堂以学生为中心、学习为中心,学生今后发展为目标的课堂。这个教学法可以帮助和提高学习能力(批判性思维、协作和沟通)、读写能力和生活能力,也能在语文古诗词教学中对语文及历史学科思维能力都得到培养。

(三)评价探究,教学闭环化

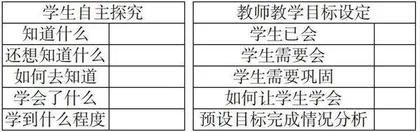

在实施语文和历史结合的古诗词教学过程中,必须有完整的评价体系才能实现教学评一体化,授课前的问卷调查,课中的教学目标达成程度调查,课后的反思复盘结果分析。多次分阶段地进行教学调查复盘,形成教学闭环。这样,既可以帮助学生在学习全过程中主动参与,通过问题导向,实现主动性、探究性学习,也能让教师更有针对性的设计教学活动,让课堂聚焦、高效,有趣味。

在教学中,可以采用以下方式进行教、学评价:

学生的评价

老师的评价

在使用表格项目时,需要注意以下几点:1.确定评价指标:在设计表格项目前,需要明确评价学生和教师的指标,例如学习成绩、课堂表现、课外表现等。2.量化评价标准:为了方便比较和分析数据,需要将评价标准进行量化,例如将学生的成绩转化为百分制、将课堂表现分为优良中差等级等。3.定期更新数据:为了保持数据的及时性和准确性,需要定期更新和记录数据。4.综合分析数据:通过对各项数据进行综合分析,可以得出对学生和教师的全面评价,以便优化教学过程和提高教学效果。简单来说就是教师依据一定的标准,制定学生自主学习计划,管理学生自主研究、调查和实践的学习过程,评估学生的学习成果,促进学生提高学习成绩的教学过程。

三、历史思维方法融入古诗词教学建议

综合近几年新高考、新课标的研究,我们发现语文跨学科渗透、命卷情境化、试题综合化,都在指向学科融合渗透。那么,我们今后在教学中要采取什么措施呢?笔者认为可以有以下方法。

(一)教师的跨学科学习

教师要打破学科“边界”,进行多学科融合,但是不能无边界,应该是具有多学科辅助自身学科完成学科素养的意识。在培养学生学科素养时,让学生从单一学科知识构建多学科知识能力网,能够运用所学的多学科知识解决实际困难及复杂的问题。

(二)教师的跨学科项目式教学

教师要有跨学科教研的意识,打破单一学科单一年级的教研思想,整合以语文学科为主的各学科知识方法技能。这就要求教师有不断学习,始终学习的意识。

(三)师生跨学科项目化学习

教师需要多学科合作,进行多学科教研,例如,语文需要历史思维方法来认识时间空间,具有时空素养,需要在客观历史材料中培养家国情怀,需要在阅读中培养学生思辨能力,学生也需要互动参与到跨学科项目化学习中,培养学科核心素养,提升语文能力。

(四)日常教学中作业设计、考试题型渗透跨学科知识

在“双减”背景下,针对学情,结合当下教育改革,多省的中考真题是可以借鉴的,并且在数量上已经有了一定积累。我们可以结合学情,与学生和多学科教师合作进行命题。把作业多元化,合理有度地进行训练,这对于提高学生的综合能力大有裨益。