议题式教学在农村道德与法治课堂的实践与思考

作者: 杨瑾

《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称《新课标》)指出,“要积极探索议题式、体验式、项目式等多种教学方法,引导学生参与体验,促进感悟与建构。”随着基础教育改革的不断推进,议题式教学在课堂教学中发挥着重要的作用。由于学生学习基础薄弱、教师理念和专业素养参差不齐、教研合力支撑不足等原因,在农村道德与法治课堂有效运用议题式教学法仍面临诸多挑战。笔者以《共圆中国梦》一课为例,就议题式教学法在农村中学道德与法治课堂的实践运用,谈谈自己的认识和思考。

一、依“标”定标,聚焦素养

笔者在西南大学参加思政教师培训时,对西南大学农科院外袁隆平先生怀抱稻穗、眼神深邃遥望远方的雕塑印象深刻。袁老当时逝世已两年有余,但雕塑前不乏前来拜谒留影的游人。“斯人已逝,幽思长存,逝者已矣,生者如斯。”我们的学生正处于人生的“拔节孕穗”期,把袁老的事迹引入道法课堂,助力学生“扣好人生第一粒扣子”,这是笔者当时萌生的一个迫切的愿望。“共圆中国梦”是九年级上册《道德与法治》教材的最后一框,分为“圆梦大舞台”“自信的中国人”两目,主要讲述了两大问题——“如何共圆中国梦”以及“如何做一名自信中国人”,教材内容与心之所愿恰好契合呼应。

《课标》作为课堂教学的指挥棒,明确了《共圆中国梦》一课“教师要教什么”和“学生要学到什么程度”。教什么?“了解中国共产党领导人民自信自强、守正创新,创造了中国特色社会主义的伟大成就;知道统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的‘五位一体’总体布局。”根据课标内容要求,我们可以明确授课重点是中国共产党通过统筹推进五位一体总体布局创造了中国特色社会主义的伟大成就,在党的领导下,中国特色社会主义伟大事业不断取得新的成就,国家富强、民族振兴让中国人更加自信。从而确立本节课的教学立意“党的领导是我们有信心实现中国梦的最根本来源”。学到什么程度?“以实现中华民族伟大复兴为己任,进行合理的生涯规划,坚定为实现远大理想而奋斗的信念。”“通过价值引导,在学生心灵里埋下爱党爱国爱社会主义的种子,使他们从小立志听党话、跟党走,为实现中国梦而奋斗。”

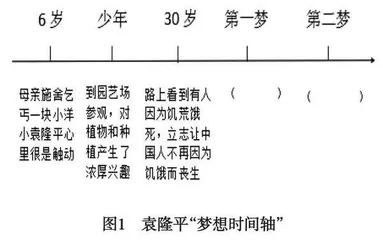

在对课标、教材解读分析后,联系教学素材确立本课的学习目标:1.通过袁隆平的梦想时间轴,了解袁隆平追梦的典型事迹和我国进入新时代所取得的伟大成就,明确实现中国梦的途径,坚持党的全面领导(政治认同);2.通过小组合作探究和观点辨析,探寻中国人自信的原因及表现,做自信中国人(政治认同、责任意识);3.制定圆梦计划书,把个人的梦想与国家发展、社会需要相连,坚定实现中华民族伟大复兴的理想信念,提升责任感和使命感(责任意识、健全人格)。

二、生活点击,议“境”相伴

合适的议题不仅能引发学生思考与表达,帮助学生形成学科思维,更能回归教学主旨,提升学生核心素养目标培养效能。由于成长环境、个人经历等因素的影响,大部分农村孩子的眼界十分有限,议题选材一旦超出了认知,议题式课堂就很难推进,因而学生生活是我们进行议题设计时的重要来源与关键参考。

我们的孩子与稻田有着天然的血脉联系,金色的稻田是大部分孩子童年亲切熟悉的记忆,通过课标解读确定本框题核心议题为“自信中国人,共圆中国梦”,然后把稻谷“播种、成长、收获与延续”的生长过程与袁隆平“筑梦、追梦、圆梦”的历程相融合,创设以下三个子议题:一、筑梦篇——小种子大梦想;二、追梦篇——稻田里的中国梦;三、圆梦篇——要做一粒好种子。

“梦想”对大部分农村孩子而言是一种朴素的向往,“中国梦”这一宏大的主题更是让他们既充满期待又心怀敬畏,这需要我们教师了解学生的真实需求,站在他们的位置倾听他们的声音,创设能让学生产生共鸣真实的生活化情境,拉近“巍峨高山”与“青青禾苗”之间的距离。

以例析理,悟中国之梦。在子议题一“筑梦篇——小种子大梦想”中,教师出示袁隆平的梦想时间轴(图1),提问学生从6岁到30岁,袁隆平的梦想经历了怎样的变化?对此你有何感想?你知道袁隆平后来的两个梦想是什么吗?让学生了解袁隆平的梦想从“个人兴趣”到以“中国人不再挨饿”为己任的变化,接着围绕袁隆平第一梦“禾下乘凉梦”,呈现“十四万之一的‘希望’”“绝处逢生的秧苗”“试验田被毁”“攀上高峰,更上高峰”四则典型事迹,引导学生解析事迹材料内容,引发学生对袁老“禾下乘凉梦,一梦逐一生”的深刻思考,明白“个人梦”和“中国梦”的实现同时也离不开党的领导、国家的建设与发展及个人艰苦卓绝的努力与付出。

以辩启思,明自信之源。接着,教师自然引入子议题二“追梦篇——稻田里的中国梦”,通过轮播图“家乡的十年变化”和视频《数字里的十年》,让同学们认识到进入新时代,从繁华都市到我们西南边陲小镇,从蔚蓝海洋到广袤田野,从科研一线到乡村产业,祖国的沧桑巨变是真切可感的,我们既是见证者也是经历者,进而引用袁隆平先生与记者的对话“袁隆平:一粒粮食能够救一个国家,也可以绊倒一个国家,饥荒的时候饿死人,大家都吃不饱饭,我都亲眼见过。记者:你是不是特别害怕这样的场景再次出现。袁隆平:不可能了……”,引导学生结合视频内容探究中国粮食自信的底气和后盾,知道国家富强、民族振兴让中国人更加自信。设置关于袁隆平第二梦“杂交水稻覆盖全球梦”的辩题:有人认为,我国已经端牢了自己的饭碗,无需过多关注国际需求,杂交水稻覆盖全球梦不切实际;也有人认为,经济全球化时代,瞬息万变,杂交水稻覆盖全球梦体现了中国担当、中国智慧。在辨析中引导学生明确做自信中国人不仅要对国家有认同、对发展有信心、对文化有底气,也要有兼济天下的心态和行动,不忘初心,继续前行。

以“梦”导行,扬梦想之帆。教学最后,相信同学们内心渴望能在实现中国梦宏大的叙事中找到自己的位置,贡献一份力量,所以,围绕子议题三“圆梦篇——要做一粒好种子”,设置制定圆梦计划书活动,鼓励同学们立足当下,畅想未来,结合国家发展线任选一个时间节点,为自己写下一份圆梦计划书,引导学生在现实生活中努力为梦想而奋斗。

三、任务驱动,激活思维

如果说教学情境是链接议题与学生的纽带,那议学任务就是推动学生深入探究与思考、促进知识内化与能力提升的重要驱动。这节课,教师通过设置一系列具有针对性的任务,将抽象的知识与具体的情境相结合,拓宽学习广度,培养思维张力,助推议题式教学有序展开。

议学任务一:结合袁隆平的“梦想时间轴”,设置以下探究任务:1.袁隆平逐梦的一生,体现了哪些可贵的精神品质?2.小小种子,连着国之大者,袁隆平“禾下乘凉梦”能够实现的原因有哪些?3.这对我们实现中国梦有何启示?

议学任务二:要求学生在观看的过程中用速写关键词的方式,记录下近十年我国所取得的辉煌成就,并汇总小组成员所写的关键词到114页“探究与分享”框图(富强中国、民主中国、文明中国、和谐中国、美丽中国)中,可结合所学知识加以补充。设置探究任务:1.请结合视频内容谈谈中国人粮食自信的底气从哪儿来?2.观点辨析:你赞同谁的观点?请说明理由。3.我们如何做一个自信的中国人?

议学任务三:教师在学生“议”的基础上,设计了“制定圆梦计划书”活动环节,设想自己到时将会是什么样的人?在什么领域发光发热?有怎样的人生梦想?将作出怎样的努力?

议学任务紧扣议题,把袁隆平生平事迹作为主线贯穿,从筑梦中论证实现中国梦的可能性,从追梦中感悟中国人奋斗与自信的力量,从圆梦计划中感受个人梦想与国家梦想的交织与融合,让学生在层层递进的探究思考中感怀袁老一稻济世的为民情怀,感悟同心共筑中国梦的时代伟力。

四、多元评价,促进反思

课堂教学评价能帮助学生认识到自己在思维方式、对议题认知、学习方法态度等方面的问题,使其能及时纠错。本节课中,教师关注教学过程中学生的表现,推动议题式教学良性发展。如在议学任务二中,教师鼓励学生结合见闻进行辩论,让不同的思维和观点交锋和碰撞,然后各小组进行自我评价和组内评价,分析在思路方法、交流认知上的不足。最后教师再给予终结性评价。

在农村道德与法治课堂开展议题式教学,机遇与挑战并存,只要我们充分结合农村课堂实际,发挥优势,不断探索创新,议题式教学一定能在农村道德与法治课堂绽放光彩,为农村学生的成长和农村教育的发展注入新的活力。