如何在初中数学课堂教学中巧设环节过渡语

作者: 段亚萍 黄永明

教学环节过渡语是教师在课堂教学过程中精心设计的,能够紧密联系新旧知识点的,精炼概括的语句,是教学环节之间的纽带.好的过渡语能起到承上启下、衔接组合的作用.根据初中数学课堂的特点,每个环节的过渡语扮演着不同的角色,承担着不同的功能:课堂伊始,通过回忆旧知或创设情境引入新课时,教师可以使用铺垫过渡.铺垫过渡能在已有的认知基础上为学生创造知识产生的土壤.在重要知识点和例题的教学中,教师可以使用衔接过渡和目标过渡.衔接过渡能让零散的知识点之间更紧密、完整、系统.一节有的放矢的数学课不能平均用力,需要聚焦教学重难点,目标过渡可以引导学生突破知识的重难点.课堂结束总结深化课堂知识时,教师可以使用深化过渡.深化过渡可以帮助学生内化知识,发散思维,提高学生的迁移应用能力.课堂过渡语要根据不同的教育对象、不同的教学内容和不同的教学环节来设计才能为课堂增添魅力.

在设计过渡语时,我们应该遵循以下原则:联系性原则、多样性原则、激励性原则、简捷性原则、实效性原则.联系性原则可以揭示知识间的内在联系,实现自然过渡;多样性原则即过渡语应符合数学教学内容和教学情境的多样化;激励性原则即设计过渡语时要关注学生的表现,及时给出评价,让学生的学习动力更持久;简捷性原则即过渡语应该简洁明了,不能拖泥带水;实效性原则即根据明确的目的性和实际作用去设计过渡语,不能牵强附会.

那么,在初中数学课堂教学中,如何设计环节过渡语使一节课更科学、更高效呢?笔者经过多年探索与实践,总结了以下四点.

一、铺垫过渡,引入新课

过渡语始于课前,贯穿始终.铺垫过渡,可以助力课堂导入,让知识生成更加生动自然,激发学生的学习兴趣.如教学“直线与圆的位置关系”,引入新课时,过渡语若用“同学们,今天这节课我们学习直线与圆的位置关系”会略显生硬.而巧妙地设计铺垫过渡语:“同学们,事物之间的联系是普遍的,没有一样东西可以独立存在,只有和其他事物产生联系才会变得更加有意义.‘圆’也不例外,之前我们给‘圆和点’建立了联系,同学们开动脑筋想一想,圆还能和什么几何元素产生联系?”这样的过渡语不仅能给学生点出课题,顺利过渡到本节课的内容,还能让学生体会到数学知识的发展脉络,将“联系”这一观点迁移到今后的数学学习中.铺垫过渡之后,教师再接着通过层层递进的问题,如“点与圆的位置关系有几种”“如果把点换成直线,那么直线与圆的位置关系有几种”等进行课堂导入,就能顺利将学生带入正题.

在“直线与圆的位置关系”这节课中,很多教师会让学生观看《海上日出》的影视资料.通常教师会直接提问:“同学们,在海上日出的整个过程中,将太阳抽象成一个圆,将海平面抽象成一条直线,那么从中可以发现直线和圆有几种位置关系?”这样的过渡语直接、准确,但是对于学生的引导作用稍显不足,导致基础不扎实的学生很难跟上课堂进度.为了使知识自然生成,使学习真正发生,教师可以提出问题进行铺垫,使得这个环节的教学能够既层层递进,又顺理成章.教师可以巧设过渡语:“同学们,刚刚的海上日出美吗?难道仅仅是因为它美吗?既然是上数学课,那我们用数学的眼光来再看一次日出吧,你能发现什么数学元素?如果让你抓拍几张图片作为日出图,你会选择哪些有代表性的情境?为什么?”这样的过渡语不仅能引出课题,长此以往还能引导学生用数学的眼光看学习和生活中的现象.这个问题是开放性的,学生可以选择不同的角度.然而有分类意识的学生会发现要使拍摄的照片具有代表性,可以选取太阳还没有离开地平线、刚好要离开地平线、离开地平线三种情况.接着,教师让学生将生活情境抽象成数学问题,并提出问题来引导学生:“如果将地平线抽象成直线,将太阳抽象成圆,那么三种情况分别对应直线与圆的哪些位置关系?”这样的过渡语不仅可以让学生快速得到直线与圆的三种位置关系,还可以将生活问题数学化,符合《义务教育数学课程标准》(2022年版)提出的用数学的眼光看世界的核心素养的要求.

二、衔接过渡,串联知识

数学知识具有很强的系统性,很多新知识都是在已有知识的基础上形成和发展起来的.在教学中,教师应该重视引导学生将平时积累的知识连贯起来,使学生的思维过程得以延续,并在对知识内在联系分析、比较的基础上,将所学知识进行串联,形成知识的系统性.衔接过渡可以在正常的学习中,将数学孤立的、分散的、繁杂的知识点串联起来,形成一个有机联系的完整的知识体系,进而加深学生对所学知识的理解.如教学“直线与圆的位置关系”,当我们研究清楚直线与圆的三种位置关系,以及这三种位置关系公共点的个数的等价关系时,我们便需要开始研究直线与圆的三种位置关系相对应的三种圆心到直线的距离与半径之间的数量关系.在新旧知识的过渡中,如果教师直接提问:“同学们,直线与圆的三种位置关系相对应的三种圆心到直线的距离与半径之间的数量关系是怎样的?”那么这种提问既没有体现知识间的内在联系,也显得课堂教学不够流畅.对于知识间的过渡,由于前面一节课的内容是点与圆的位置关系,所以在教学这个知识点时,可以用类比的方法进行.因此,教师可以设计过渡语“同学们,符号是重要的传播工具,比语言精简,更方便记录和传播.接下来我们一起探究如何用数量关系刻画直线与圆的位置关系”来进行两个知识点的衔接过渡.设置这个过渡语,能够使学生更加清晰地知道自己的学习任务,降低了学生对于这个知识点的探究难度.

以上过渡语的设计虽然使得学习目标更加清晰、准确,但是在引发学生思考方面还不够理想.因此,这个衔接过渡也可以设计在巩固完成直线与圆的位置关系这个知识点之后,给出练习.

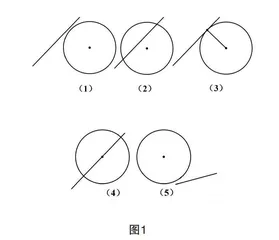

练习:如图1所示,判断下列直线与圆的位置关系.

这个问题是为了巩固直线与圆的位置关系——相离、相切、相交而设计的.(1)(2)(3)为常见的三种圆与直线的位置关系.(4)为后面教学相切时,求d的取值范围而作铺垫.对于(5),学生在回答的时候会有所迟疑,将线延长后,只有一个公共点,所以得到相切的结论,但是对于是否只有一个公共点的验证存在一定的问题.这时教师可以设计过渡语对这两个知识进行过渡衔接,顺势提出两个问题:首先,如果公共点的个数不好判断应该怎么办?其次,“直线与圆的位置关系”能否像“点与圆的位置关系”一样进行数量分析?这个环节过渡语的设计符合联系性原则,可以使学生清晰地认识到,用肉眼观察交点的个数往往不够精准,而数量关系则能更准确地反映圆与直线的位置关系.这时引入数量关系来刻画圆与直线的位置关系显得十分重要且必要,能使得课堂流畅,逻辑关系更加清晰,知识的生成更加自然.

三、目标过渡,环环相扣

教师是学生与教材联系的中介,在教学过程中突出教学重点,突破教学难点需要教师提供便利的教学支架,从而达到让学生抓住重点和突破难点的目的.在例题呈现之前,很多时候教师会用“同学们,接下来我们来做例题”这样的话来进行过渡.这样的过渡语实际上是流程的告知,不能起到衔接的作用.如果教师可以用“同学们,我们一起试着用新知识来解决新问题吧”来进行过渡,就能使学生清楚接下来需要应用新知来解决问题.当然过渡语的设计也可以更具体,如在呈现例题时,笔者设计的过渡语:“同学们,接下来我们通过一个例题来感受直线与圆的位置关系和数量关系之间的转化.”这样的过渡语能使学习目标更加具体和清晰,使学生更能感知这一环节学习的重点和难点.在知识的直接应用环节,设计例题如下:

例题:如图2甲,在△ABC中,∠A=60°,AC=6,以C为圆心,r为半径的圆与直线AB有怎样的位置关系?为什么?

(1)当r=3时;(2)当r=3时;(3)当r=4时.

变式:如图2乙,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=8 cm,BC=6 cm.

(1)若以C为圆心,4 cm长为半径画圆C,则直线AB与圆C的位置关系如何?

(2)若直线AB与半径为r的圆C相切,求r的值:

(3)若直线AB与半径为r的圆C相交,求r的取值范围.

在例题讲解结束后,教师需要关注学生的表现,及时对学生的学习情况给出评价,这符合激励性原则.这时候设计的过渡语通常以“同学们听懂了吗”出现.我们可以把过渡语换成“同学们,我说清楚了吗”.这样的过渡语的设计符合简捷性原则,既强调了重点,也体现了学生的主体地位.

学习支架的构建可以在探究环节和例题的设计中应用.在“直线与圆的位置关系”一课的教学过程中,教师可以在探究直线与圆的数量关系及直线与圆的位置关系之间的内在联系时,提供支架-变式练习.在设计例题前,教师先设计一个练习,为例题的突破作好铺垫,准确获取本节课的教学重点.从例题到变式,如果直接用“接下来,请同学们完成变式”强行过渡,那么学生的感受就是完成了一个题再做一个题.但是如果换种方式,可以使过渡更加自然,比如说:“如果改变条件,又该怎么办呢?同学们能不能应用新学的知识顺利解决下面这个问题,它和例题的区别又在哪里呢?”这样的过渡语可以激发学生的探索欲,让他们在做题前跃跃欲试,不仅可以顺利过渡,还可以提高学生的课堂参与度,体现课堂过渡语设计的激励性原则.

四、深化过渡,构建体系

在进行阶段性小结或者一节课的总结时,教师通常以深化过渡的形式来完成.以这样的形式进行小结可以起到承上启下的作用,可以发散学生的思维,提升学生的迁移能力,有助于构建和完善学生的知识体系.

在一节课结束前,教师应该对本节课进行总结,从而达到深化课堂教学的目的.然而很多时候,教师会直接提问:“哪位同学能说说,本节课你学到了什么?”这样的语言千篇一律,学生会一一罗列知识来进行总结.但是这样的总结在学生心目中只能留下一些零碎的知识点,不能形成体系.在总结时,教师可以以讲故事的口吻,将知识点进行串联,从而形成体系,比如说:“在本节课中,我们在海上日出的自然现象中看到了直线与圆,从而发现直线与圆的位置关系有……为了更加准确地刻画直线与圆的位置关系,我们还学习了……点动成线,直线与圆的位置关系是点与圆的位置关系的延续与延伸,因此在学习的过程中,我们运用了类比的学习方法.数学就在我们的生活中,用数学的眼光观察身边的世界……”用讲故事的口吻来进行总结,符合过渡语设计的时效性原则和多样性原则,不仅使得对课堂的回顾自然流畅,也在过渡的过程中,使知识得以深化,知识体系得以构建.

总之,巧妙的环节过渡语的设计如同润滑剂,不仅能使课堂教学更加清晰、严谨,也能使知识的生成如呼吸般自然.在这样的教学中学生不仅思维得以培养,对知识的理解也更加深入与深刻.在一节课中,对课堂的引入,教师可以通过回顾旧知的形式进行铺垫过渡,使得课堂与课堂之间连续.在知识点与知识点之间,教师可以通过类比学习的方式去设计衔接过渡,也可以通过设置悬念的形式去设计衔接过渡.在呈现例题时,教师可以设计过渡语使学生明白此环节是知识的应用而非告知自己“做题”.而在课堂总结时,教师则可以以讲故事的形式娓娓道来进行过渡,而非单纯罗列知识点.

环节过渡语的使用对于课堂的完整与流畅十分重要,作为一线教师,在教学设计的过程中,我们应该重视过渡语的设计与使用,将过渡语的设计作为教学设计的一部分,认真思考组织每一堂课,努力达到教师教得轻松,学生学得自然的目的.

◇责任编辑 邱 艳◇