基于“结构与功能观”分析2023年高考全国新课标卷生物学试题

作者: 杨春兰

为实现“立德树人”根本任务,高中课程实施改革的同时,评价体系也在更新。“素养导向”是高考命题的理念之一,近年来生物学高考试题不仅注重学生对知识的理解与记忆,更注重核心素养的发展,选拔具有正确的生命观念与价值导向、具备用理性思维和科学方法解决实际问题能力的人才。“结构与功能观”是高中生物学核心素养中“生命观念”的基础部分,是认识生物、理解生命现象和规律的前提,是发展逻辑思维、创造性能力和知识应用能力的助力,在近年高考试题中有高频体现。

一、“结构与功能观”的内涵

生命系统是复杂而综合的,结构与功能之间并非线性的因果关系,树立正确的“结构与功能观”需要学生贯穿不同层次生命系统的学习,并在学习中加深体会。学生通过对细胞微观结构与代谢、动植物的组织器官构成与生命活动调节、生态系统的结构与功能等的学习形成一定的“结构与功能观”,逐渐理解该观念强调生命系统具有特定的结构才能执行相应的功能,特定功能的执行会反作用于对应结构,使之发生变化,二者是相互适应、相互影响、辩证统一的。只有具备这样的认识,学生才能加深对生命的理解和对知识的整体把握,提高实际问题的解决能力。

二、“结构与功能观”在2023年高考全国新课标卷生物学试题中的体现

高中生物学各模块的学习都需要落实“结构与功能观”,在“分子与细胞”“稳态与调节”“生物与环境”模块中尤为突出,其落实情况是学业水平考试和高考的重要考查内容。2023年高考全国新课标卷的生物学部分有在细胞、个体、生态系统等不同水平的体现。

(一)“结构与功能观”在细胞水平方面的体现

细胞是最基本的生命系统,细胞膜、细胞质、细胞核等的分子组成和结构与其特定的功能相适应,从而使细胞内各种化学反应能高效有序地进行,保持相对独立和稳定。对于多细胞生物来说,不同部位细胞的结构差异决定了其在整体中的作用和地位。

例1 (第3题)人体内的免疫细胞是体液免疫和细胞免疫过程的重要参与者。下列叙述正确的是( )

①免疫细胞表面的受体可识别细菌、病毒等入侵机体的病原体

②树突状细胞能够处理和呈递抗原,淋巴细胞不能呈递抗原

③辅助性T细胞参与体液免疫过程而不参与细胞免疫过程

④体液免疫可产生记忆B细胞,细胞免疫可产生记忆T细胞

⑤某些致病细菌感染人体既可引发体液免疫又可引发细胞免疫

A.①②④ B.①④⑤

C.②③⑤ D.③④⑤

分析:本题主要考查免疫调节过程中免疫细胞的相关功能。学生在学习过程中单独记忆功能是机械而枯燥的,如果能对不同免疫细胞的形态和结构加以比较分析,则不难记住其相应功能,如能识别病原体的细胞其表面具有特定受体,学生对受体的分布和化学本质应有基本认识。抗原呈递细胞可借助细胞膜的流动性和细胞内的酶等对病原体进行吞噬、处理和呈递;辅助性T细胞能分泌细胞因子,能参与细胞免疫和体液免疫;不同病原体刺激机体导致不同细胞形态结构发生变化,分化出具有不同功能的细胞。

(二)“结构与功能观”在个体水平方面的体现

个体的细胞、组织、器官有序组合,世代保持相对稳定,发挥各自的功能,并让整体的功能大于部分功能之和。无论是动物还是植物,都应各部分形态结构正常,从而完成生长、发育、生殖等生命过程。对人和动物而言,生命活动正常进行的保障是稳态的维持,各器官、系统的协调统一是基本前提。

例2 (第32题节选)人在运动时会发生一系列生理变化,机体可通过神经调节和体液调节维持内环境的稳态。回答下列问题:

(1)运动时,某种自主神经的活动占优势使心跳加快,这种自主神经是___________。

(2)剧烈运动时,大量CO2使呼吸运动加快的原因是___________。

(3)运动时葡萄糖消耗加快,胰高血糖素在升高血糖浓度方面所起的作用是___________。

分析:本题以人运动时机体发生的变化为背景,考查了个体水平机体维持稳态的调节机制,主要涉及神经调节和体液调节。对调节过程的理解,首先要熟知神经系统的构成、内分泌系统的结构,以及机体各部分器官、系统的分布。在具体情境下,学生能够明辨神经系统局部与整体的作用,如运动时自主神经中交感神经活动占优势;能说出特定激素的功能,如胰高血糖素的作用;能从全局角度掌握不同调节方式的相互联系,例如CO2增多引发呼吸加快涉及体液调节和神经调节,二者不是各自完全独立的,而是相互影响并协调作用的。

(三)“结构与功能观”在生态系统水平方面的体现

生态系统的组成成分和食物链(网)构成了生态系统的结构,只有各组分的种类和数量合理搭配,生物之间才能形成相对有序的营养结构,从而执行物质循环、能量流动和信息传递功能。反过来,生态系统中物质、能量、信息等的变化也会影响其结构,结构和功能相适应、相统一。

例3 (第33题节选)现发现一种水鸟主要在某湖区的浅水和泥滩中栖息,以湖区的某些植物为其主要的食物来源。回答下列问题:

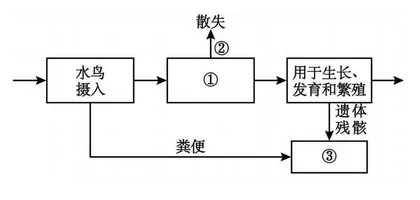

(1)能量流经食物链上该种水鸟的示意图如下,①、②、③表示生物的生命活动过程,其中①是___________;②是___________;③是___________。

(2)要研究湖区该种水鸟的生态位,需要研究的方面有 (答出3点即可)。该生态系统中水鸟等各种生物都占据着相对稳定的生态位,其意义是___________。

分析:本题以一种水鸟的生存环境和活动为背景,考查能量流动过程、生态位等相关知识。对能量流动的分析,首先要清楚该生态系统的组分及其相互联系,植物的能量由太阳能输入,该水鸟以某些植物为主要食物来源,由此摄入能量,摄入的能量去路又与下一级消费者和分解者相联系。对某种生物生态位的分析同样需要以局部与整体相结合的方式进行,生物及所处空间的合理配置直接影响生态系统的功能,从而得出形成稳定生态位的意义。

三、在复习中落实“结构与功能观”的建议

基于“结构与功能观”在高考试题中多层面、大比重的体现,为更好地在复习中加以落实,笔者提出以下建议。

(一)琢磨单元设计,构建系统网络

为实现教学的“少而精”,并且在概念教学中充分落实“结构与功能观”,教师应该先厘清概念的层级关系,在大概念统摄下逐层深入、层层相扣。这就需要教师在教学实施之前进行单元设计,构建知识网络,寻找逻辑关联,再引领学生深化认知。

例如,在教学大概念“细胞是生物体结构与生命活动的基本单位”时,教师应该从细胞的分子组成、细胞各部分的结构与功能、不同细胞的统一性和差异性等方面分别进行重要概念的把控,才能让学生在整体上理解细胞的结构与功能相适应、相统一。为构建每一个重要概念,教师又必须进一步深入次位概念的教学,如在教学细胞各部分结构分工与合作时,学生只有认识到细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,具有一定的流动性,才能更好地理解其边界作用、物质运输的选择性发生,以及细胞间的信息交流;只有明确了每一种细胞器的构成、形态和分布,才能理解其具体的分工与协调合作;只有明白细胞核内部含有遗传物质,才能理解其为何作为代谢与遗传的控制中心。另外,每一部分细胞结构在发挥功能时也可能影响结构本身发生变化。由此,教师既应对细胞各部分分别教学,又要总体性归纳概括,在概念层级关系中实施主线式教学,每一个层级中都贯穿“结构与功能观”。

(二)创设情境体验,解释生命现象

《普通高中生物学课程标准》(2017年版2023年修订)指出教师应该引导学生主动参与,在动手、动脑过程中理解概念,进行探究性学习。教师进行合理的情境创设能够引导学生关注具体的生命现象,在亲身体验中感知和解释,树立“结构与功能观”。

例如,在教学“人体生命活动的调节”时,教师要让学生掌握具体的调节机制和过程,需要知道机体的结构基础和内外影响因素。如果教师能引导学生关注人类自身机体,结合生动的情境展开教学,就可以避免学习的机械化和记忆的浅层化。为理解神经调节的发生,教师可以让学生亲历膝跳反射、缩手反射、望梅止渴、谈虎色变等反射活动,引发学生思考以上不同反射的相同点和不同点,说出反射活动的结构基础、反射弧每一环节的功能特点与信息传递机制,从而理解神经调节对于维持机体正常生命活动的重要意义。为理解体液调节的发生,教师可借助糖尿病的发病机理及治疗途径、侏儒症与呆小症的患病原因分析、牝鸡司晨等实例激发学生的兴趣,引导其主动探索并体会体内不同激素的产生、作用与动态平衡的重要性。

(三)注重学科融合,助力深刻认知

科学的发展往往是多个学科领域相互促进的结果,高中生物学相关知识的学习有时需要与化学、物理学、数学、工程学等相结合,通过开展跨学科探究性学习加深对生物自身与周围环境的理解,更好地树立“结构与功能观”,从而更好地改善自身生活方式和改造自然。

例如,在教学“细胞的分子组成”时,学生需要结合化学中的成键特点来理解水分子的极性,从而理解水在细胞中的存在形式有自由水和结合水,并进一步认识它作为溶剂、运输物质、参与构成细胞等相关功能。为了让学生掌握水分子进出细胞的方式,教学过程中教师应先介绍渗透装置,当出现渗透平衡时,对半透膜两侧溶液浓度关系的理解需要结合化学中物质的量浓度、物理学中扩散与静水压等相关知识,由此根据细胞的结构类推水分子的进出机制。在教学“遗传规律”时,杂合子连续自交或自由交配,求第N代中杂合子(或纯合子)的概率,教师可借助数学方法逐代推演,用不完全归纳法总结出公式,引导学生更好地理解遗传物质在亲子代之间的传递情况。

(四)担当社会责任,解决实际问题

社会责任表现了学生相信科学、善待生命、环境友好、促进健康、造福人类的态度和价值观。所学知识最终得以应用才能体现其价值,如果在教学过程中教师能够以解决实际问题为先导,则能帮助学生目标明确地主动探索以获得认知,帮助其形成“结构与功能观”,用正确的观念和思路服务于生命和社会。

教师应引导学生关注一些社会议题,设法解决问题的前提是深入相关生物学知识的学习,欲改变功能,先着手研究结构。如对于解决粮食短缺问题,教师要从绿色植物出发,引导学生探知其进行光合作用与呼吸作用的结构基础、具体过程、影响因素,从而提出通过改变植物本身遗传特性或环境因素等实现高产的办法。又如,面对建设和维持人工林、农田等人工生态系统等问题时,发现其稳定性往往较自然生态系统要低,教师需要引导学生从生态系统的结构出发,合理增加和保护其生物多样性,提高稳定性,从而实现环境与经济的优化发展。再如,在人类目前所面临的疾病问题中,如何进行遗传病的预防和治疗,教师需要从机体的基因组成及其功能出发,引导学生寻求药物研制、基因改造或敲除等解决办法。

总之,教师使学生形成“结构与功能观”才能进一步形成“生命观念”,也才能更好地发展生物学核心素养。高中生物学教师应通过高考试题分析,力求清晰地把握高考命题情况,并在日后的复习教学中用适切的方法落实“结构与功能观”。

◇责任编辑 邱 艳◇