尊重差异,让每个学生在阅读实践活动中得到发展

作者: 陈静琳

苏霍姆林斯基曾对一位物理教师说:“你不是教物理的,你是教人学物理的。”对语文老师而言,我们不只是教语文的,而是用语文学科教学生学语文、用语文学科来育人的。语文课程对于核心素养应当有自己的表达,语文课程表达的实际就是语文教师的个性创造,只有准确把握核心素养与语文实践活动的关系,秉持“不仅要读会,关键要会读”的理念,不仅要培养学生的阅读习惯,还要注重阅读能力和思维的培养,在语文阅读实践活动中提升学生的核心素养。

“阅读与鉴赏”语文实践活动的设计与实施,要“关注个体差异和不同的学习需求,鼓励自主阅读、自由表达”,“一直以来传统的教育视角,重视学生的共性而忽视学生的个性,重视学生知识的积累而忽视学生的发展,重视奠定学生的全面基础而忽视发展不同学生的优势,重视教学方式的一般规律而忽视针对学生不同特点的教学,重视以统一标准评价学生而忽视多元评价”。人的智能是多元的,人的差异是客观存在的。回归教育以人为本的本质,就是要看到学生个体之间的差异,关注学生学习中、成长中的差异,尊重学生的差异,让每个学生在个性化、真实深度的阅读中找到自己,提升核心素养,人人都得到发展。

一、统筹规划,培养习惯

阅读是语文教学的灵魂,培养学生良好的阅读习惯,是培育学生语文核心素养,实现学科育人的最佳路径。教育家苏霍姆林斯基说过:“让孩子变聪明的方法,不是增加作业量,而是阅读、阅读、再阅读。”注重学生阅读能力的培养,提倡在理解、领悟、吸收、鉴赏、评价和探究的过程中让思维得到锻炼。

《朝花夕拾》是初中统编版教材的第一部导读名著,头关不破二关难攻,如果没开好头、起好步,整个初中阶段名著导读的效果就会大打折扣。在统筹规划七年级上学期阅读实践活动时,教师要充分考虑到七年级学生的学情特点,刚从小学进入初中,很多习惯还没有养成,学生到图书馆阅读的次数不多,思维能力仍以形象思维占主导,读书方法普遍比较单一,自主学习能力较低,阅读能力有差异。在小学阶段虽已学过《少年闰土》《我的伯父鲁迅先生》两篇回忆性散文,但由于七年级的回忆性散文没有小说引人入胜的情节、扣人心弦的推理,这类文体的阅读方法还没有形成体系,如果直接就把与学生有很大隔膜的鲁迅先生的《朝花夕拾》推到学生面前,可能学生的阅读兴趣没被激发,隔膜还越来越深了。可以把七年级上册第四单元综合性学习专题“少年正是读书时”作为培养阅读习惯的基础课,调整到《朝花夕拾》的阅读任务前。

“少年正是读书时”这个专题围绕激发学生阅读内驱力、培养良好阅读习惯的目标,设置了填写调查问卷活动、小组分享调查问卷结果活动等任务群并补充了有关机构公布的国民阅读指标数据以及名家谈读书的文字片段。在具体的活动中,教材还采用文字表达的方式进行反馈评价,如以“读书计划”“读书建议”“读书之乐”等为话题进行写作。可以把“少年正是读书时”这个综合性学习,设计为五个课时的阅读习惯培养课程,分为第一课时“图书馆礼仪我知道”,第二课时“图书馆借阅系统我使用”,第三课时“读书方法我体验”,第四课时“阅读现状我调查”,第五课时“读书成果我分享”。通过五个课时的设计教会学生在图书馆阅读从进入到离开、从借阅程序到阅读方法,读书笔记如何做,身边同学、家长阅读的现状调查。利用综合专题学习为学生阅读习惯的培养打下基础。

二、分析学情,关注差异

参考教育学家尼尔·弗莱明设计的VARK学习风格量表,通过问卷的方式对学生的学习风格和阅读兴趣进行调查,依据数据分析,设计阅读实践活动,布置分层阅读任务。学习风格划分为视觉型、听觉型、读写型和动觉型,但要特别注意,多数人的学习风格是综合型的。教师在组织学生阅读实践活动时,基于学生学习风格的差异,可以分为群组开展阅读实践活动,丰富阅读载体,驱动阅读任务。

以我所教的七年级一个班为例,从阅读兴趣、习惯看,全班53人,小学经常阅读的有43人,但经常阅读名著的只有27人,占比50.9%,其余一部分经常阅读的是晋江文学城小说;从学习风格看,视觉、听觉混合型1人,听觉、读写混合型2人,视觉、读写混合型5人,视觉、动觉混合型2人,动觉型8人,读写型7人,听觉型4人,视觉型2人,综合型21人。对于偏好视觉通道的学习者和综合型学习者,可以强化阅读教育,通过家校沟通,反馈其学习特点,在学校教育和家庭教育中,通过家校合作,落实其阅读学习;对于听觉偏好的学习者,建议通过听有声书籍、朗读作品来落实其阅读学习;对于动觉型学习者,可以降低其阅读学习要求,提升其实践学习要求。问卷数据所显示的学生对信息通道的偏好,对视觉、听觉、动觉的偏好,在开展《朝花夕拾》整本书阅读时不仅关注分层任务,同时在分层的基础上关注分类推进,尽量尊重学生的学习偏好,从而产生更好的阅读效果。

三、尊重差异,人人发展

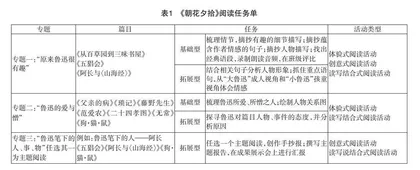

《义务教育语文课程标准》指出,“语文教学应激发学生的阅读兴趣,培养学生自主学习的意识和习惯”,没有兴趣的产生就没有真实阅读的发生。《朝花夕拾》导读课分为三个阶段:读前激发兴趣、读中推进任务、读完总结归纳。读前激发兴趣阶段,基于本班学生综合型占比最高,结合动觉、视觉、听觉综合刺激、通道吻合的学生需求,采取“通用型”教学模式,在口头总体介绍全书的同时,辅以视觉支持为学生播放导读动画片。第二阶段和第三阶段按下面阅读任务单和阅读推进表,用阅读作业评价量表进行评价。

学生在阅读任务的驱动下,在不同类型的阅读活动实践中,既完成基础型必做任务,也有拓展型选做任务,多样化、趣味性的名著阅读实践活动设计,兼顾了各种学习风格的学生,可以最大限度地促进学生个性化阅读的实现。每个人都有其独特的个性,每个人都是世界上不可复制、独一无二的孤品。同样,每个人也会有自己的学习风格,有自己的阅读兴趣,必须允许学生用自己喜欢的方式学习和阅读。如果千人一面,给每个学生同样的东西,并不是教育的公平,真正的公平是让每个学生得到自己想要的、需要的,成长为更好的自己。回归教育以人为本的本质,尊重学生个体之间的差异,让每个学生在阅读实践活动中得到发展。

◇责任编辑 苟有恒◇