“双减”政策下初中语文作业设计探究

作者: 刘静涵

2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。文件明确指出:提高作业设计质量,发挥作业诊断、巩固、学情分析等功能,将作业设计纳入教研体系,系统设计符合年龄特点和学习规律,体现素质教育导向的基础性作业,坚决克服机械、无效作业。

作业是语文教学中一种非常重要的学习手段,它不仅能及时、有效地检测学习效果,而且能为教师后期教学反思和调整教学策略提供有益的参考。“双减”政策落地后,如何对作业进行精心的布置和设计?是我们必须思考的问题。笔者将从作业布置的现状、作业设计的原则和方法三个方面,对这一问题进行深入探讨。

语文作业的优化布置能使我们更好地服务教学。但在实际的学习中发现,单纯重复、内容单一、方法简单的语文作业,已成为机械训练、粗制滥造的代名词。在具体的实施环节,出现学生“吃不饱”“消化不良”等情况,导致其忽视家庭作业,缺乏与老师、同学之间的真正沟通;教师则忽略对学生态度、情感、价值观的培养,导致学生缺乏创新和实践能力。具体表现在:

- 作业比较随意,缺乏针对性

在作业布置过程中,部分教师忽视学生的学习差异,对作业实施“一刀切”。在具体实施环节,作业缺乏层级性和针对性,导致有的学生出现“吃不饱”的情况,从而限制孩子的发展;而一部分学生会出现“吃不了”的状况,严重打击学生的学习自信。因此,“一刀切”的作业形式,不仅效率低下,而且一定程度上挫伤了学生完成作业的主动性。

- 作业比较单调,缺乏创新性

由于受到长期应试教育的影响,存在大量机械抄写、背诵作业的现象,这种单调机械的作业形式,加重了学生的课业负担,严重影响学生自身素质的提高。

- 作业比较狭隘,缺乏延展性

作业是语文课堂教学的重要组成部分,是课堂教学的有效补充和延伸,是学生巩固知识,提升技能的重要机会。但在目前阶段,作业缺乏明显的开放性和扩展性,使学生无法通过作业达到对知识的应用与强化。

- 作业评价单调,缺乏多样性

大部分教师以简单的“优”“良”“合格”的等级差异,来批阅学生的作业。作文的批改,评语也都是套话,无任何指导意义。长期以往,我们的教学效果只会越来越差。

针对作业布置的问题,笔者曾采访学生:“你喜欢写什么样的作业?”她抿嘴笑答:“我不喜欢写作业。”倒是很诚实的答案。但由此想到了学生对待作业的三种境界:厌恶做,逼迫也没有用;不想做,父母或老师要求还是能写;愿意做,不用布置能主动写。

那么,我们的作业设计,能不能帮助学生达到第三种境界?笔者期望,学生能把知识转化为自身能力;打通学科与学科的界限,建立更深层次的知识链接;以学生为中心,以任务为支点,驱动学生自主学习、探究、发现和体验。

沿着这个方向继续思考。从时间上看,能否将作业的布置延续到新学的内容之中,达到“温故知新”的效果?从内容方式上看,语文是综合性极强的学科,听、说、读、写能力的提升要依托怎样的形式才能得到生动有效的落实?在落实“立德树人”的目标过程中,如何让学生“细心观察”“静心思考”“用心体验”?笔者希望学生能够跳脱出来,在向内自省的同时,主动向外探索。

在关于作业设计的最新认知世界中,作业设计如何兼顾基础知识的功效和能力的发展?作业设计如何正确处理全面发展和个体差异的矛盾关系?“双减”政策呼唤现代教育的作业设计理念:以学生为主,设计创意、高效、合理的作业,设计尊重和促进学生个体发展的新型语文作业,让“学”与“习”形成完美的契合。这里涉及作业设计的三个原则。

1.有效

有效作业,要把培养学生学习的兴趣、挖掘学生的潜力放在首要位置。设计高效、合理,关注学生个体差异,关注学生情感、态度、价值观的生成,关注学生综合素养的提升的作业形式。

统编教材中明确了“三位一体”的阅读体系,这一体系包含两个要点:第一,把传统的听、说、读、写等语文要素融入主题单元教学中,培养学生的综合运用能力;第二,建构教读、自读、课外阅读“三位一体”的阅读教学体式。可见,阅读仍然是语文学习的核心要义。而阅读的效果,可以通过作业的形式进行检测。有效作业的呈现,对于学生的阅读会有反馈、强化的功效。同时,将学生的阅读体验和社会生活经验互相关联,用“作业”的形式,引导学生成为主动思考的行动派,把阅读与生活打通,激发他们的学习兴趣,促使他们进行深度学习和思考。

《核舟记》是统编版语文教材八年级下册的一篇文言文。文章所写的是一件微雕艺术品,原材料是一个“长不盈寸”的桃核,主题是耳熟能详的文化典故——“大苏泛赤壁”。它技法精湛,巧夺天工,寓意丰厚,彰显了我国古代手工艺术的高超境界和工艺美术的不朽成就。值得反复品味的是,在这小小的核舟之上,竟然雕刻着神态迥异、栩栩如生的五个人物。课文从第三段开始介绍苏东坡、黄鲁直、佛印和左右舟子。为了让学生理解文章的内容,以活动调动他们阅读的积极性,让学生了解人物不同的个性特征,从而理解“各具情态”的真实含义,笔者设计了如下作业:

核舟上,最生动的就是五个人物,每一个人物都有着各自的神态,展示着不同的个性。请同学们细品描写这五个人物的文字,把“最洒脱奖”“最享乐奖”“最率真奖”“最聪颖奖”“最专注奖”这五个奖项颁给东坡、鲁直、佛印、右舟子、左舟子,并写一段颁奖词。注:颁奖词要结合文章内容再进行合理想象。

在作业设计中巧妙地把“赏读人物形象”这一教学目标融入作业布置中,最大限度地调动了学生的学习热情,较之文言文“逐字逐句”的生硬翻译,借鉴《感动中国》给人物写颁奖词的形式,有效作业的设计取得了良好的教学效果。

2.创新

如果通过有效作业形式能够保障学生学习整体方向不偏移,以活动为轴心的“任务驱动型”的创新作业设计则能促进“双减”理念的有效落地。设计构想初衷是突出强调学生的主体地位,以任务为支架,构建主动学习和探究学习的平台,帮助学生实现主人翁意识,通过寓教于乐的多种形式,发展其创造性思维。以具体真实的学习任务引导学生主动参与到作业完成环节,让学生在任务的驱动下,借助多媒体等手段,通过真实情境下的具体任务的驱动,活动范式与支架的提供,自主高效地获得知识的构建和能力的提高,最大限度地丰富作业布置机制。

在创意作业设计环节中,以活动为载体,让活动在教学中发挥补充作用,并得以顺利实施。在具体的设计过程中,以任务作为驱动,必然会对学生顺利完成作业起到推波助澜的作用,从而实现“教学相长”的目标。

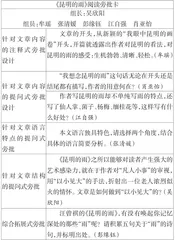

在学习自读课文时,学生发现统编教材的自读课文分为两种:一类有阅读旁批,而另一类自读课文没有设置旁批。八年级上册第五单元《昆明的雨》这篇自读课文就属于第二种情况。于是笔者设计了下面的作业:

请以小组为单位,熟读课文,然后给《昆明的雨》做一份阅读旁批卡。要求:全组成员群策群力,共同完成。

阅读任务单的作业设计,极大地调动了学生的内驱力,在自主学习的同时,全员参与,促使了每位学生都能在任务的驱动下,习得语言文字方面的相关能力,从而形成语文素养。下面展示经开一中初二3班第一小组学习成果:

3.个性

个性作业,是针对不同能力、不同层次的学生,开发设计不同程度的作业样态,让其在不同层次、不同难度的作业上获得相应的知识和收获,从而提高学习积极性,获得最大限度的发展。

例如,学习古诗词,可以根据学生的能力差异,进行个性化的作业布置:能力差的学生要求完成对古诗词的理解和背诵,能力好的学生则可以对诗词的内容进行赏析和评价。通过选做的形式,一方面,有利于落实学生对基础知识的掌握情况;另一方面,学生有时间学习课外知识,参与有益的课外活动,在因人而异的作业氛围中,更加促进了学生的发展。

例如,八年级上册第十二课《唐诗五首》的作业设计(学生根据自己的情况选做题)

- 背一背这五首唐诗;

- 默一默这五首唐诗;

- 熟读五首诗歌中的注释,理解诗歌的内容。

- 研读五首诗歌,思考:在你眼中,哪位诗人笔下的山水更美?爱好旅游的你,会选择到哪一处去游玩?爱好绘画或摄影的你,会选择到哪里去写生或摄影?

- 请以《谁是写景高手》为题,写一写你的学习收获。

三、作业设计的方法

方法一:变内容狭隘为外延丰富

内容狭隘、单调乏味的语文作业会使学生出现厌倦情绪,因此学生作业的内容要变教材为看自己、观社会。作业不仅限于课后练习、试卷讲评,还可以延伸到与各学科相关联的实际操作。办手抄版、社会调查、街头采访、小制作比赛等等都可以。“语文的外延等于生活的外延。”课后习题不再是学生获取知识技能的唯一途径,通过作业布置,进一步引导学生关注外部世界,把视界拓宽,在作业的内容方面,进行精心的设计。

以假期作业的设计为例,进行阐释。

三毛说:“书读多了,容颜自然改变,很多时候,自己可能以为许多看过的书籍都成为过眼云烟,不复记忆。其实它们仍在你潜在的气质里、在你的谈吐上、在你无涯的胸襟里,当然也可能显露在你的生活和文字中。

“旅行也一样,你走过的路从来都不会欺骗你。你健康的身体,你乐观的精神,你旺盛的精力,谁都可以感受到。所以,要么读书、要么旅行,身体和灵魂,必须有一个在路上。”

请以“我的旅行研学之路”为主题,打造一本专属于你的假期生活。我们期待你能知行合一,逐渐成长为一个会思考、有情怀、温柔知性的新青年。

在这样的一份作业单中,学生抛开了繁重而机械的作业本,关注现实,投身生活,真正地从课堂中走出来,完成在真实鲜活的社会生活中用语文的学习目标,引导学生在玩中学、在学中玩,真正做到知行合一。

方法二:变机械重复为形式多样

- 作文练习:日记“漂流”

对于学生来说,最痛苦的事情莫过于周末的语文作业,老师布置一篇不少于600字的作文。学生怕写作文,不喜欢作文,归根结底还是积累不够,没有素材可写。在这样的情况下,我们可以尝试布置写日记的作业,从最开始的200~300字式的片段作文,到一篇600字的考场作文。让学生的日记本像漂流瓶一样,进行“漂流旅行”。日记的内容可以由简单的一句话“某某,我想对你说”到“我的同桌”,再到“说说我的班级”……日记的形式也可以从同位漂流到前后座位,再漂流到小组成员,最后可以让其随意在班级流动。

伴随着时间的推移,日记“漂流”的范围逐步扩大,以这样的形式开展的漂流日记最大限度地调动了学生参与的积极性,激活了学生的灵感。比起机械重复的作文训练,这样充满神秘感的作业,是不是更有趣?更灵动?

- 复习作业:“教材之最”评选活动

学期末的复习阶段,为了帮助学生更好地梳理整册课本的内容,设计评选“教材之最”活动,让学生以教材课文为范围,从各个侧面(包含字词、内容)选出自己认定的最为恰当的内容,并写出入选意见。如:我最常写错的一个成语、我最易出错的一句古诗、我最敬佩的一个人、我最流连的一处风景、最打动我的一个情节。比起学期末惯常的读课文—刷题—纠错—再刷题—再订正这样简单机械的复习作业,发挥了学生的主观能动性,让学生真正成为作业的主题,强调学生的主动性、创造性和自主性,让孩子们在完成作业的过程中充分地发展,更能激发学生的内驱力,让我们的期末复习不再枯燥,让学生更加自觉地参与其中,体会作业的乐趣。