“双减”之下初中化学作业设计与实践

作者: 欧阳林

为深入贯彻落实国家、省、市、区关于“双减”政策的相关精神和要求,结合区域研训工作转型,五华区基础教育发展研究院确立了聚焦“优化作业设计,减轻学生过重作业负担”这一研训核心,以学科研训专项项目的形式开展了基于“双减”背景下“五华区初中化学作业设计与实施”的研究。我们通过组建核心研究团队,在统筹调研中聚集问题、在实践中研讨、在竞赛中优化,特别是在2022年5月,中华人民共和国教育部制定的《义务教育化学课程标准(2022年版)》颁布后,又及时进行了再研讨和再优化,取得了一定的成效,现将设计与实践中的思考介绍如下。

一、初中化学作业类型和设计主线

作业类型,主要设定为五种类型:基础巩固类、实验探究类、素养提升类、科普阅读类、社会实践类。五类作业的基本题型包括填空题、选择题、简答题、实验探究题、分析与计算、实验报告(或调查报告、研究报告等)、宣传海报等。

设计主线,以教材单元内容和课程主题内容为主线设计并行或交叉作业,以凸显学科的价值和功能:(1)以现行教材内容线索设计:特点是“同步性”,一般以基础巩固类、实验探究类、科普阅读类、素养提升类为主,同时渗透课程主题内容,体现学科核心知识,体现学业水平质量评价要求。(2)以课程主题内容线索设计:特点是“学科性”强或体现大概念教学原则,在“同步性”作业的基础上,以主题内容为载体,多视角、多维度地整合或补充适当的课程素材,设计有层次的、有梯度的作业,在课题复习、单元复习及专题复习时使用。

在上述框架下,为强化和提升学生持续学习和社会实践的多样化特点,达成并实现初中化学课程学业水平评价目标,鼓励设计有特色的或有创新性的作业,训练和培养学生的创新思维和创造力。

五种作业类型,都必须特别注重以下三个层面的功能与作用:一是基础性和巩固性,即针对课时(课题或主题)内容,直指学科学业水平评价目标,实现对基础知识和基本技能的巩固;二是方法引导,针对内容目标,以适当的方式体现出学法指导与解题思路的指导,发展学生科学思维,形成化学观念;三是迁移提升,强化运用知识并相对独立地解决简单化学问题的能力,以归纳整理、问题探究、问题解决为主,发挥学科知识的结构化和学科素养的功能价值。

二、作业案例

(一)基础巩固类

侧重化学基本概念,理论和原理,化学物质组成、结构、性质与用途等学科基础知识的训练与巩固。以课时作业、课题作业为主,兼顾单元作业、主题作业,重点凸显化学观念、科学思维。

【案例1】化学反应前后溶液中溶质的判断与计算

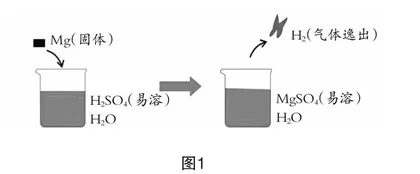

1.如图1所示,稀硫酸中的溶质是 (填化学式,下同),镁与稀硫酸恰好完全反应后所得溶液的溶质是 。

2.如图2所示,碳酸钙与稀盐酸恰好完全反应后所得溶液的溶质是 (填化学式,下同);如果碳酸钙过量,充分反应后过滤,所得溶液的溶质是 ;如果稀盐酸过量,充分反应后所得溶液的溶质是 。

[引自2021-2022学年九年级化学下册同步精品课件(人教版)]

3.100 g某硫酸恰好与13 g锌完全反应,试计算该硫酸溶液中溶质质量分数。

4.实验室常用锌和稀硫酸反应制取氢气。小方同学取6.5 g锌加入50 g某稀硫酸溶液中,恰好完全反应。请计算:

(1)生成氢气的质量;

(2)该稀硫酸溶液中溶质的质量分数;

(3)反应后所得溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程,结果保留到0.1%)

【简评】案例1为配合人教版九年级化学下册第九单元课题3“溶液的浓度”而设计。新课标要求学生通过化学反应对溶液中的溶质进行判断,并学会计算溶液中溶质质量分数,感受定量研究的意义,体会溶液在生产、生活中的应用价值。通过图示这一直观模型,题目设计从引导判断单一溶液中的溶质,到反应后所得溶液的溶质成分的判定,再到涉及化学反应的溶液溶质质量分数的计算,意在循序渐进地让学生掌握解题思路,帮助他们在分析研究与定量问题解决的过程中,摸索出分析解决生产、生活中实际问题的方法,达到学以致用的目的。

(二)实验探究类

突出实验学科的特征,侧重化学实验原理及科学思维方法、技能的训练,使学生在实验活动过程中运用化学实验的一般思路、方法,理解、解释化学事实,并能独立地解决一些简单的化学问题。以课时作业、课题作业、单元作业为主,兼顾学科主题类作业,重点凸显科学思维、科学探究与实践。

【案例2】常见气体的实验室制法研究——以二氧化碳气体的制取为例

实验能力是化学学习的重要能力,请你一起回答下列问题:

1.二氧化碳的实验室制法:

(1)反应原理:选用的药品是 ___________ 。反应的化学方程式是 __________ ,反应物的状态是 __________ ,反应的条件是 __________ 。

(2)实验原理:

①阅读课本第115页,画一套实验室里制取二氧化碳的装置。

②气体收集方法:__________ 。

③检验方法: __________ 。

④验满方法: __________ 。

2.结合图3装置,完成实验室制取气体的一般思路:

(1)发生装置:由反应物状态及反应条件决定。

①反应物是固体,需加热(图 __________ ),可用实验: __________ 。

②反应物是固体与液体,不需要加热(图 __________ ),可用实验: __________ 。

(2)收集方法:由气体的密度及溶解性决定。

①排水集气法(图__________ ),可收集的气体是 __________ 。(优点:收集气体更纯净,便于观察是否收集满)

②排空气集气法:收集不与空气反应也不污染空气的气体(优点:收集气体更干燥)。

向上排空气法(图 __________ ):收集密度比空气大(即相对分子质量大于29)的气体。

向下排空气法(图__________ ):收集密度比空气小(即相对分子质量小于29)的气体。

(3)用C装置收集二氧化碳气体,验满的方法是 。

3.除上面展示的制取气体装置,你还能设计出更好的实验装置吗?

【简析】案例2通过1、2小题,帮助学生巩固所学内容。通过对基础知识的巩固及课本的阅读,培养学生对信息的提取和处理能力,让学生更好地掌握核心知识,同时也帮助他们树立信心。第3小题对发展学生思维、培养探究精神有较大帮助。制气装置的研究和改进,激发了学生的科学探究兴趣,提升了学生发现问题、解决问题的能力,同时构建实验室制取气体的基本思路和方法,体现了“证据推理、模型认识”的化学核心素养。

(三)素养提升类

侧重于综合性知识、原理等化学观念和方法的形成及其在实际问题情境中的融合运用与迁移方面的练习与巩固。以课题作业、单元作业、学科主题作业为主,重点凸显化学观念与科学思维、科学探究与实践的融合。

【案例3】物质的分类

分类法是学习化学的一种方法。通过学习,我们认识了很多化学物质,利用分类法可以将物质分为混合物和纯净物,纯净物又可以分为单质、化合物。请同学们利用分类法完成下面各题:

1.如图4,D容器中的物质属于 (选填“混合物”或“纯净物”);其中属于混合物的是 (填序号),你判断的依据是 __________ 。

2.水在通电的条件下生成氢气和氧气。氢气和氧气都属于__________ (选填“混合物”或“纯净物”),且都由 __________ (选填“同种”或“不同种”)元素组成,因此氢气和氧气属于 __________(选填“单质”或“化合物”);依据化学反应前后元素种类不变,可推出水由 __________(填元素种类)组成,水是一种 (选填“单质”或“化合物”)。

3.写出下列物质的化学式:水 __________ ,五氧化二磷 __________ ,二氧化锰 __________ ,氧化镁 __________ 。有关它们的组成和分类,下列说法正确的是 __________(填序号)。

①都是纯净物 ②都是化合物 ③都由两种元素组成 ④都含有氧元素 ⑤都是氧化物

4.图5各图中○和●分别表示不同元素的原子。

①图中,表示纯净物的是 __________(填字母),你的判断依据是 __________ ;

②图中,表示单质的是__________ (填字母),你的判断依据是__________ ;

③A图中的分子构成的物质 __________(选填“可能”或“不可能”)是氧化物,原因是 __________。

5.判断下列关于物质分类的相关说法是否正确,并说明理由。

①单质由同种元素组成,由同种元素组成的物质一定是单质;

②氧化物一定含有氧元素,含有氧元素的化合物一定是氧化物;

③由同种分子构成的物质一定是纯净物。

6.整理归纳:

①整理1-5题知识点,填写图6空格:

②混合物与纯净物属于图7关系中的 (填序号,下同),单质与纯净物属于图7关系中的 ,单质与化合物属于图7关系中的 ,氧化物和化合物属于图7关系中的 __________ 。

【简评】案例3属于新课标“物质的性质与应用”主题内容之大概念“物质的多样性”。作为人教版第四单元的一个专题,案例整合了二、三、四这三个单元的相关知识,为后续学习打下基础。作业从学生已学且比较熟悉的物质入手,结合微观示意图,让学生通过观察、对比、判断,进行概念辨析、整理归纳、构建脑图等,从实质上认识各类物质的差异,从物质的宏观组成、表示及与微观粒子的内在关系,理解物质的多样性,同时让学生认识“分类思想”在学科中的运用,培养学生的科学思维。

(四)科普阅读类

侧重于强调化学学科和其他科学领域的核心素养,又反映未来社会公民必备的共通核心素养,从初中化学学科素养视角,实现学会学习、合作沟通、创新精神等方面的融合。以课题作业、单元作业、主题作业为主,重点凸显化学课程与其他公民必备的共通核心素养的融合。

【案例4】碳达峰与碳中和

请根据下面图文资料提供的信息,回答下列问题:

我国向国际社会郑重承诺,2030年实现“碳达峰”,2060年达成“碳中和”。“碳达峰”指的是二氧化碳的排放达到峰值后不再继续增加;“碳中和”指二氧化碳的排放和吸收相互抵消,实现二氧化碳的零排放。全球碳循环如图8所示。世界各国为发展低碳经济,履行碳减排承诺,纷纷大力开发新的低碳技术。