新课改背景下初中语文古诗词群文阅读教学探微

作者: 王海春

摘 要:古诗词群文教学是指在一定的时间内,围绕议题、焦点,甄选两篇甚至两篇以上的古诗词,师生围绕议题展开阅读教学活动,已达成共同的多首诗词的教学过程。初中生初中古诗词群文教学,要依据议题分类整合古诗词,正确确定“群”;对群古诗词深度解读,努力探究“群”;增强古诗词“群”意识,让“群”延伸生长。通过古诗词“群”文探究,提高语言使用综合能力,发展学生的思维才能,继承、发展好中华优良传统优秀文化。

关键词:初中古诗词 群文阅读 探究 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.03.008

群文阅读作为一种具有时代性的新型阅读方式,能满足学生阅读需求,提升学生阅读兴趣,激活语文课堂。教师在一定的时间内,根据某个议题选取两篇或者两篇以上的文章,学习者在教师的指导下通过诵读和交换认识,促进学生的阅读能力,充实学习者的认识面,构建、升华学习者的思想,提高学生的能力。

一、依据议题分类整合古诗词,正确确定“群”

古诗词群文教学首先要打破常规单篇的古诗词教学,按照主题议题进行分类,按照不同的议题进行分类教学,打破常规的教学模式,不按照教材的顺序,对多篇古诗词进行整合教学,这样对教师和学生都是一个挑战,能激发兴趣,也能深入理解古诗词。

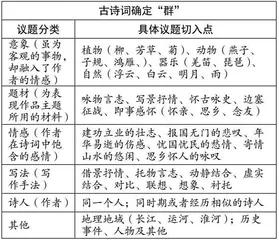

当然,古诗词句群文教学,首先要依据议题分类整合古诗词,确定好“群”。“群”的确立,是师生围绕一个或多个议题选择两篇或者多篇古诗词进行教学。确定“群”,就先要确定好定“群”的议题。能整合、会整合、正确确定古诗词之“群”,是学习古诗文群文教学的首要任务。

1.可以是单一议题的

用单一的议题来定“群”,是相对来说较为容易的一种定“群”方式,在平时的教学中,学生、教师比较得心应手。如以相同意象为主题整合成群诗:同样是写意象“雨”,就可以选用很多写“雨”的古诗词来整合成“群”。

忠心爱国的古诗词“群”,可以选用一些爱国的古诗词,如:

用相同题材为主题整合群诗文,送别“群”诗:

学过的、课外熟悉的古诗词,均可以根据议题整合成“群”,这种定“群”较容易,所以平时应用较多。

2.分类定“群”的议题,可以是多个议题

议题可以是两个或者更多,如:写意象“月”的“边塞征战”诗词,可以整合成多议题“群”诗词。

当然,选择整合的古诗词,在群诗文教学的开始阶段,最好以课本中或者学生熟悉、了解的古诗词进行教学,这样学生才愿意参与。初中古诗词“群文阅读”教学,不仅能够激发学生的兴趣,让学习者深化对古诗词的了解,还有利于学生逻辑思维的锻炼。

二、对古诗词深度解读,努力探究“群”

《2022版义务教育语文新课程标准》指出,“注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位”。群诗文推进教学的过程,由于信息量、任务量较大,教师工作量有所增加,容易在信息的筛选和提取、浅而表化的理解这个层面滑行,所以还需要进一步对群诗文进行深度解读和探究,进行诗歌语言结构的重新建构、分析和运用。解读、探究的角度与方法也是多元的,可以任选一个或者几个角度进行。

1.努力探究“群”古诗词,可以选择一个角度进行探究

选择一个角度探究“群”古诗词,可以就定“群”议题比较异同,在一节课内较为容易操作完成,这样在教学中就学生的认知水平可以进行平移整合,从而更好地做到由课内走向课外,由教转向不教,真正做到“授之以渔”。例如:《出塞》《渔家傲》。

再如:《诗经·采薇》和《雨霖铃》都出现了“柳”,这意象教师可辅之以一首课外的李白的《忆秦娥》来分析“柳”的意象。

2.努力探究“群诗词”,也可从多角度比较探究古诗词

从多个角度入手,细微比较探究。如:《卜算子·黄州定慧院寓居》与《卜算子·咏梅》的多角度探究:

“读书学习是一个学习者的一种个性化的活动”“要珍视学生独特的感受、体验和理解”。古诗词群文教学的目的是使广大学习者能够在反复感悟、对比、分析、小结和归纳总结的学习基础上,从几篇优秀古诗词求同求异的过程中,提高自己对某类优秀古诗词作品思想内容的感知、理解,丰富自己对古诗词作者生平及其创作思想风格的整体认识,在各个知识层次上充实自己对古诗词的积累。因此,古诗词群文阅读亦能培养学生品析诗文的水平,提高学生对语言的综合运用能力,拓展学生的思维,传承、发展中华优秀传统文化。

三、增强古诗词“群”意识,让“群”延伸生长

“学生应学会在教师的指导下有效制订自己的阅读计划,尤其是自主阅读的名著,广泛涉猎各种类型的读物”,“背诵优秀诗文80篇(段)”。初中生不能局限于课堂、书本上的一些古诗词,还要在生活中随时积累。只要有培养古诗词的“群”意识,就能将“群”延伸。

“诗无达诂”,初中生经过一系列古诗词“群文阅读”教学训练,再次接触古诗词时,自然而然就会根据自己的理解,将新接触到的古诗词归类、整合,当然,新接触的古诗词可以有很多延伸“群”的方法。

1.根据内容,延伸古诗词“群”

初中生将新接触的古诗词根据内容,主动将“群”延伸归类探究。例如:学生学习过李清照的《如梦令》,再听到歌曲《一剪梅》,或者再读到她的《武陵春》时,就会自然而然对诗词中的“舟”这个意象进行群文研究。三首词阐释了前中后期的人生境遇,采用了共同的意象“舟”,在群内就能很好地进行比较,对人物、对诗词内容、对主旨情感都能更好地进行解读和把握。

经过这样一系列“群”古诗词的主动探究,一个鲜活、立体、全面的作者以及作者诗词的风格特点就被探究出来了,学生的兴趣得到激发,能力得到提升,思维得到有效发展。

2.根据主题,延伸古诗词“群”

初中生将新接触的古诗词根据主题分类,主动将“群”延伸归类探究。如当接触到王勃的《送杜少府之任蜀川》时,除了可以按照“单元”要求学习“群”诗词,还可以想到其他送别诗篇,并对延伸的“群”进行探究。

主题延伸“群”的范式容易操作,学生也是很擅长的,随着古诗词的积累,学生探究的深度也会越来越深,广度也会越来越宽。

3.根据表现手法,延伸古诗词“群”

初中生将新学到的古诗词根据写作手法——借景抒情、情景交融、托物言志、动静结合、对比等将“群”延伸。如:

延伸“群”的方法可以和定“群”类似,同一首古诗词也可以有不同的延伸方式。“诗无达诂”,只要学生心中建立了古诗词的“群”意识,之后接触古诗词时就会主动根据自己的理解、选择,延伸“群”。

当然,古诗词的群文教学中,对学生读过的所有古诗词都要做到尽量避免碎片化、盲目性阅读,要充分实现古诗词的关连性、序列性、多元性。古诗词群文教学模式既要适应当前初中古诗词课堂教学改革的新特点,也要适应当代中学生古诗词的认知和发展规律,能为初中古诗词教学提供巨大的帮助,为一线教师在教学上提供参考。

阅读的功能是多元化、多角度、全方位的,古诗词群文阅读亦然。扩展视野、深化认知、焦点突破、语用迁移、举一反三、整体理解、立体构筑等,内容、目标不同则功能迥异,不宜僵化框定、限制格局。变化的是古诗词,不变的是阅读的规律、教学的效率和对学生发展的意义,古诗词群文阅读方法的探究,让古诗词焕发更加夺目的光彩,让传统文化得到更好的继承和发扬,提升学生的涵养,培养民族文化自信。

综上所述,初中古诗词“群文阅读”进入课堂的教学路径是:先要依据议题分类整合古诗词,确定好“群”,激发学生学习古诗词的兴趣;选择一个或者多个角度对“群”古诗词进行深度解读,探究好“群”,提高对古诗词的理解力;增强古诗词的“群”意识,在内容、主题、写法等角度适时让“群”延伸,打通古诗词的经脉,也让古诗词之“群”不断生长。古诗词“群文阅读”,不仅仅是针对诗词,也有利于语文素养的养成,从而能提高学生的语文素养,能让学生更好地传承和理解古诗词中的传统文化。

参考文献:

[1] 王雅芹《初中语文古诗词教学方法探究》,《现代阅读(教育版)》2013年第4期。

[2] 赵颖丹《初中语文古诗词教学探微》,《语文教学通讯(学术刊)》2014年第6期。

[3] 欧阳小珑、李维娜《初中古诗词教学探析》,《中国校外教育》2011年第9期。

[4] 侯喆《群文阅读在高中古诗词教学中的应用策略》,《教育》2019年第5期。

[5] 蒋军晶《让学生学会阅读——群文阅读这样做》,中国人民大学出版社2016年。