学习任务群“1+X”教学策略探索

作者: 田菁

摘 要:如果“1+X”任务群教学中的“1”是凸显学习主题的篇目,那么“X”就应该是为学习主题服务的相关资源。以初中诗歌教学为例,“X”可以是为“1”构建教学情境的资料,可以是与“1”进行同向或异向比较阅读的资料,也可以是训练知识点掌握的应用性资料。因为“X”具有多元化与不唯一性的特点,彰显了语文教学的丰富性和创造性。

关键词:“1+X”任务群教学 初中诗歌 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.07.040

“义务教育语文课程结构遵循学生身心发展规律和核心素养形成的内在逻辑,以生活为基础,以语文实践活动为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计学习任务群。”新《课标》中的这段阐述,解答了语文“教什么”的问题。相应地,“1+X”的任务群教学也受到了越来越多的关注。为了更有效地进行“1+X”的任务群教学,我们首先要明白“1”和“X”究竟是什么。一般来说,“1”是凸显教学主题的篇目,那么“X”可以是什么呢?下面,笔者将以诗歌教学为例,谈谈对“X”的选择和处理的思考。

一、“X”可以是情境性的资料

阅读认知理论认为,阅读主体对于文本中的言语,只有在信息储存中找到与文本言语具有相似性的信息组块以后,才能够进行相似匹配与相似激活,从而识别文中信息。在执教刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》一文时,我选择了以下材料作为“X”:白居易的《醉赠刘二十八使君》《咏老赠梦得》,刘禹锡的两首“游玄都观”以及《酬乐天咏老见示》《秋词》《陋室铭》,赵翼的《论诗·其二》,王湾的《次北固山下》,并参考了《旧唐书·刘禹锡传》中的相关内容。选择这些作品作为“X”,目的是把这一篇文章放在一个特定的社会、人生的背景之下,形成教学情境,诗文互见、以诗解诗,帮助学生理解诗歌,认识诗人,感悟情怀。我从以下三个层次推进:

1.“X”可以增加“1”的厚度

刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》,再现了刘白二人在扬州的初次相逢;对此,白居易也写了一首《醉赠刘二十八使君》记录这次相逢:

为我引杯添酒饮,与君把箸击盘歌。

诗称国手徒为尔,命压人头不奈何。

举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎。

亦知合被才名折,二十三年折太多。

两首诗都提到了刘禹锡二十三年被贬的人生经历。对这段遭遇,刘白二人在各自的诗中有不同的描述。刘禹锡自己在诗中写道:巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。诗人为什么被“弃置”二十三年呢?《旧唐书·刘禹锡传》一文中有这样的记载:

贞元末,王叔文得幸太子,禹锡以名重一时,与之交,叔文每称有宰相器。太子即位,朝廷大议秘策多出叔文。引禹锡及柳宗元与议禁中,所言必从。擢屯田员外郎,判度支盐铁案,兼崇陵使判官。叔文败,坐贬连州刺史,未至,贬朗州司马。……元和十年,自武陵召还,宰相复欲置之郎署。而禹锡作《游玄都观咏看花君子诗》,语涉讥刺,执政不悦,复出为播州刺史。

这一段文字的引入,让学生从历史的角度了解了刘禹锡被贬的原因,即参与永贞革新。他因变革失败被贬,后又因作诗《游玄都观》使执政者不悦,再遭贬谪。而白居易却一针见血地指出:刘禹锡被贬是因为“才名”太盛,遭人嫉妒。两首诗相辅相成,让学生从社会、个人两个角度全面地了解了刘禹锡被贬的原因。面对这样的人生遭遇,刘禹锡用“凄凉”“弃置”“二十三年”流露了内心的痛苦与悲愤。“二十三年折太多”,一句深沉的感叹,道尽了白居易对刘禹锡遭遇的同情和悲叹。

经历了二十三年的贬谪之后,刘禹锡重回京城,等待他的会是怎样的境遇呢?白诗中的“长寂寞”“独蹉跎”直接表明了刘禹锡回京后尴尬凄凉的处境。刘禹锡借向秀和王质的典故含蓄地表达了自己流放二十三年后回到家乡举目无亲的凄凉处境。刘禹锡虽然表达得如此含蓄,他内心真终究是有波澜的。回到京城后,刘禹锡面对“满朝官员”除了“独蹉跎”外,他还写了两首游玄都观的诗作:

紫陌红尘拂面来,无人不道看花回。玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽。

——《游玄都观》

百亩庭中半是苔,桃花净尽菜花开。种桃道士归何处,前度刘郎今又来。

——《再游玄都观》

如果说“玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽”是“语涉讥刺”,因为嘲讽了那些靠阿谀奉承爬上高位的朝廷新贵,使“执政不悦”,再遭贬谪;那么,“种桃道士归何处,前度刘郎今又来”已完全是刘禹锡对当权者的挑衅,更是诗人内心的愤怒痛苦的折射。黑格尔曾经说过:“诗是作者灵魂的一次痛苦的经历。”这些补充的“X”无疑是刘禹锡“痛苦的经历”的最好注脚,让我们见证了那一段历史,对刘禹锡所处的社会背景有了更深的了解。

2.“X”可以拓展“1”的广度

白居易以“折太多”道尽了对刘禹锡的深切同情。而刘禹锡呢?在这首答谢诗中有悲叹、有辛酸、有愤懑,但他却悲叹不悲观,一句“长精神”透出他对生活的乐观豁达,诠释了他“沉郁中见豪放”的风格。把这两首诗放在一起,“乐天赠诗悲愁肠,梦得酬诗志昂扬”便得到了印证。其实,这种风格在二人其他唱和的诗作中也有鲜明的体现。我补充了二人的另外一组唱和诗作,同样是面对衰老的问题,白居易写了《咏老赠梦得》,刘禹锡写了《酬乐天咏老见示》。白居易用“眼涩夜先卧,头慵朝未梳”来感慨时光易逝,垂垂老矣,而刘禹锡却用“莫道桑榆晚,为霞尚满天”抒发了虽然年纪已大,但自己还能发挥余热,大可作为。再联系七年级教材中的《秋词》《陋室铭》,无论是“我言秋日胜春朝”,还是“斯是陋室,惟吾德馨”,都可见刘禹锡虽遭贬谪,但依旧豁达乐观,这些补充的“X”让我们认识了诗豪刘禹锡。

3.“X”可以挖掘“1”的深度

坎坷的人生际遇淬炼了诗豪刘禹锡不一样的人生格局,他的眼中看到的是千帆竟过、万木逢春的景象,生生不息的大自然让他领悟到——新生事物必将取代旧事物。这样的认识,让诗人跳出小我,以更博大的胸襟来观人生、观世界,所以,二十三年的贬谪也成就了诗豪的刘禹锡。其实,在作品中感慨这一规律的诗人还有很多,我选择了学生熟悉的赵翼的《论诗·其二》和王湾的《次北固山下》作为“X”,其中的诗句“江山代有才人出,各领风骚数百年”“海日生残夜,江春入旧年”与“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”有异曲同工之妙,这样的补充互为支撑,让学生认识到:尊重新陈代谢的规律并与时俱进,这是洋溢在中国文人血脉中的精神。

诗歌讲究“律严而意远”,然“律”严可见,而“意”远太虚。《酬乐天扬州初逢席上见赠》属于“意”精深的作品,课堂的语言解读往往显得苍白而无力,为了更好地理解这个“1”,通过X的补充,围绕刘禹锡“二十三年弃置身”的经历形成了一个教学的“情境场”。情境学习理论者认为,情境是一切认知活动的基础。“X”所构成的学习情境帮助学生透过语言感悟诗意,让课堂有了灵性和深度。

二、“X”可以是比较性的资料

“一首诗歌的教学只是诗歌教学的局部,教学中透过一首静态的诗歌,找到整体认识诗歌的方法,利用恰当的教学方式,实现学生语文素养的提升,才是诗歌教学的正确之道。”比较阅读法是“1+X”群文教学中常用的方法,它可以多角度地让学生了解诗歌。这里的“比较”可以是求同比较,也可以是求异比较。

1.“X”与“1”求同比较,凸显规律

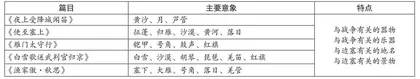

在诗歌教学中,发现学生对描写边塞生活的诗词比较有距离感,一则是对边塞生活陌生,二则是教材选编的边塞诗数量并不多。为了让学生对边塞诗有系统的感知,在执教《渔家傲·秋思》时,我梳理了初中六册语文书中描写边塞生活的诗歌,首先从意象的角度进行了求同比较;因为边塞诗中所选的意象特征非常鲜明,大多表现战争生活,描绘边塞风光。

这样的求同比较,让学生能通过意象对边塞诗有初步的了解,找到一些共性的东西。但光求同,就会形成刻板思维,求同之后还要求异,如此才能突破思维定式,回归诗歌本真,走入诗人内心。

2.“X”与“1”求异比较,拓展思维

我们还以这五首诗词为例,逐一梳理它们的主题:

通过对比,我们可以看出,边塞诗在刀光剑影中有豪气,也有柔情;有报国志,也有思乡情;有一腔热血,也有满腹的哀怨。如果再进一步去探究诗人表现主旨的手法,也是异彩纷呈。不同维度的比较,会让我们对边塞诗有更完整的把握。

三、“X”可以是应用性的资料

子曰:“举一隅不以三隅反,则不复也。”举一反三、触类旁通是检验教学有效性的一个标准。在执教《唐诗五首》时,我把这五首诗作为一个任务群。第一步,整体解读五首诗,让学生读懂诗意、了解诗歌的主旨。第二步,以“咬文嚼字品诗意”作为学习主题,重点训练学生学会赏析诗歌中运用传神的词语。我以《钱塘湖春行》为“1”,目的是教会学生赏析诗歌词语的方法;其他四首诗为“X”,目的是引导学生学以致用。

1.以“1”教“法”

在整体理解《钱塘湖春行》的基础上,我设置了第一个思考题:“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”一句中“争”“啄”好在哪里?在学生分析讨论的基础上,引导学生按照“解释词语的语境意——描绘画面——分析情感作用”的思路整理问题的答案。这一环节的目的是帮学生理清解题思路。在此基础上,我还进行了变式提问:“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”一句中“争”“啄”好在哪里?“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”一句中“争”“啄”能否换成“栖”“衔”?“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”一句历来为人称道,请从词语运用的角度,说说理由。

将这三个问题放在一起讨论,让学生明白如果是指定赏析词语,按照“解释词语的语境意——描绘画面——分析情感作用”的思路一般就能解决问题。如果是对词语的比较赏析,还需说明不选择词语的原因。如果是自主赏析,关键是要确定赏析的词语。同一问题的变式训练让学生对这一知识点有了更深刻的了解。

到这一步骤,对词语赏析的教学还没有结束,我们还要让学生知道一般用来赏析的词语有什么共性的特点。于是,选择了大家做过的练习,将这些题目放在一起后,学生豁然开朗,注意到:动词、形容词、叠词是出题频率较高的。

至此,对于赏析诗歌中的词语这一知识点,教给学生三个方法:一般答题思路,问题变式的答题要点,用来赏析的词语的特点。《钱塘湖春行》这个“1”完成了“授之以渔”的任务。

2.以“X”用“法”

实践是检验真理的唯一标准。《唐诗五首》中的其他四首诗就承担了检验学生运用已习解决问题的任务。在这一环节中,我问了学生三个问题:你会选择赏析的词语吗?你会赏析这些词语吗?你会出赏析词语的题目吗?

三个问题,逐一检验学生对“1”的掌握情况。在这节课上,“1”就是例题,它承担的功能是“教”,讲清知识点,提炼规律性的知识,给学生解决问题的抓手,提供解决问题的策略;而“X”就是习题,承担的功能是“用”,在训练中巩固、强化对知识点的掌握,最终能灵活运用从“1”中获得的规律性知识,提高解决问题的能力,实现学以致用的目标。

在教学实践中,我们也发现“X”不光要围绕学习主题来选择,更要关注学情,选择的“X”还要适量,要符合学生的认知规律,因为任务群教学的目的是:培养学生积极调动学习资源进行探究、梳理的能力;在实践中发现,在对话中思考,让学生成为学习的主人。

X可以是什么?答案是多元的,但最终是由教学目标、学习主题以及学情决定的。也正因为“X”具有多元化、不唯一性的特点,让语文教学更有丰富性、创造性。正如陈钟梁先生说:“语文教学需要‘杂交’,教学也是生态,远亲繁殖有利于培育良种。”

参考文献:

[1] 杨九俊《新课标的教学期待:理解与落实》,《中学语文教学》2022年第9期。

[2] 潘文彬《潘文彬讲语文》,语文出版社2008年。

[3] 武立伟《诗歌教学结构与比较阅读策略》,《语文教学之友》2018年第5期。

[4] 劳晓波《自我与自然的互动——散文单元微专题学习》,《语文学习》2022年第1期。