谈如何以儿童的立场实现传统文化教育的传承

作者: 鹿珊

摘 要:中华优秀传统文化进课堂的过程中,出现了大量吟诵经典、知识教授、注重形式、生硬灌输、缺乏儿童立场的教育现象,令人担忧。笔者通过教学实践,努力实现小学语文教学与优秀传统文化教育的有效融合,供同仁参考。

关键词:儿童视角 中华优秀传统文化 小学语文 传承 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.14.043

中华优秀传统文化积淀着中华民族几千年来最深沉的精神追求与智慧,是中华民族生生不息、发展壮大的力量源泉。汲取中华优秀传统文化的思想精华,让优秀传统文化进教材、进课堂,成为教育工作者不懈努力、实践的方向。小学语文教师肩负着语言文字的传承,启智增慧、培根铸魂的重要使命,如何实现优秀传统文化和小学语文教学的有效融合,是小学语文教师在一线实践中不停思索研究的问题。

一、精准定位,以儿童的视角选择内容

纵观目前传统文化教育的现状,多以吟诵经典的形式为主,将传统文化以知识的形式进行填鸭式的教学,更有甚者掀起了复古之风,过度注重形式:身穿汉服、鞠躬行礼、拜师祭祖等,忽略了儿童的真实需求。传统文化教育进课堂应以儿童的视角选择适合的文化教育内容,适合儿童的才是最好的。中华传统文化内涵深厚,小学语文课堂如何正确开展传统文化教学,以儿童的视角化繁为简、拨冗存精尤为重要

1.带给儿童惊奇,浸润儿童成长

带有传统文化元素的故事和传说能够促进学生成长。《曹冲称象》《女娲补天》《盘古开天地》《王戎不取道旁李》《纪昌学射》这些故事、传说、神话才是真正适合儿童的传统文化教育内容。听故事、讲故事,这样的口语交际的展示方式,才能实现传统文化与小学语文课堂内容的融合。传统文化教育应以故事、传说、神话的样态呈现,激发儿童想象,进入小学语文课堂中。

2.儿童乐于参与具有传统文化元素的中国传统节日

传统节日是中华民族的宝贵财富。谈到节日,儿童便不会产生对传统文化的陌生感,课堂上孩子们便会产生参与活动的兴趣,腊八煮粥、春节团圆、中秋赏月是孩子们生活中都很熟悉的事情,他们津津乐道并乐此不疲。这些都是儿童血液中流淌着的生活方式,几千年来未曾改变过,每一个儿童在成长的过程中都亲身经历过这些事情,是儿童乐于参与并感兴趣的传统文化元素,这些内容既具有传统的色彩,同时与信息化时代紧密联系在一起,并终将不断传承下去,成为民族的烙印。

3.带给儿童以震撼,引发儿童思考具有传统文化元素的历史文化遗迹

随着年龄的增长,高年级学段儿童的传统文化教育应怎样安排呢?自然不能停留在讲一讲、听一听、看一看的浅显层面,而应逐渐增加传统文化的深度和厚度。部编版语文教材给我们指明了路径,如《圆明园的毁灭》《故宫博物院》《中国的世界文化遗产》等一系列有关传统建筑教育资源的出现,给高年级学段的儿童带来思想的冲击。家国情怀、民族自信,在学习传统建筑的过程中悄然产生。高年级学段儿童视角下,传统文化是什么?是带给儿童以震撼,引发儿童思考,有着丰富积淀的,有着中国底色、历史沧桑、民族自信的历史文化遗迹,这些可以触摸、可供研究、值得铭记的传统文化元素具有非常高的教学价值。

4.带给儿童文化内涵且喜闻乐见的具有中华传统文化独特魅力的中华国粹

中华国粹进课堂是高年级学段传统文化教育与小学语文教学相结合的又一契机。我国的四大国粹是武术、中医、书法、京剧,以口语交际、综合性学习的形式进入课堂,为学生打开了一扇国粹之窗,让课堂更具有吸引力,此时,传统文化在儿童的视角下是什么?是打开的一扇窗,是提高自己学习能力的有效方式。传统文化的教育内容应更加丰富有趣,从而激发儿童的学习兴趣。

5.丰富儿童文化内涵,增长智慧

具有中华传统文化元素的古典文学是重要的教学资源。古典文学永远是传统文化教育中那一颗璀璨的明星,简洁的语言、深邃的意境,或抒发情感,或表达志向,或修身养性,有“人生自古谁无死,留取丹青照汗青”的家国情怀,有“病树前头万木春,沉舟侧畔千帆过”的进取精神,有“贫贱不能移、威武不能屈”的行为约束,有“非宁静无以致远,非澹泊无以明志”的处世智慧。这些或警醒、或激励、或启迪,而又朗朗上口的经典古诗、名言、警句,既丰富了传统文化的精髓,同时亦是儿童易诵、易记、易领悟的教育内容。传统文化的教育,以儿童的易读、易诵的视角呈现于语文课堂中才能真正做到去冗存精。

小语教师应以语文课堂为基点,以儿童的视角,从浩如烟海的传统文化中拨冗存精,坚守传统文化的儿童立场,选择适合的教育内容进课堂,是传统文化与小语教学相融合的最有效的途径。

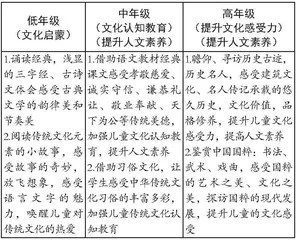

二、注重提升,以儿童的立场定位目标

儿童立场下传统文化教育的目的指向何方?在不失小学语文教学本位的前提下如何定位传统文化教学的目标?是值得思考与研究的问题。2014年教育部《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》指出:小学低年级,以培育亲切感为重点,开展启蒙教育,培养热爱中华优秀传统文化的感情;小学高年级,以提高感受力为重点,开展认知教育,引导学生感受中华优秀传统文化的丰富多彩。由此可见,小学语文教学中传统文化的教育肩负着文化意识启蒙、增强文化认知、提升文化感受力和提升人文素养的责任。围绕《指导纲要》要求,结合语文教材课程目标,细化融合教学目标:

三、关注体验,以儿童的方式丰富教学模式

传统文化教育的内容以平面知识为主,将传统文化教育融入课堂之中,能够最大限度地实现小学语文教学与传统文化教育的融合,达成既定目标。陈伯吹先生曾指出,从儿童的角度出发,以儿童的耳朵去听,以儿童的眼睛去看,特别是以儿童的心灵去体会才是儿童的定位,因此,应以儿童的立场丰富语文课堂教学模式。

1.诵读欣赏

教师应以多媒体信息技术为载体,借助音乐、歌舞等形式,诵读欣赏传统文化,将经典古诗词、《三字经》、《声律启蒙》等传统文化诵读元素融入课堂,以各种形式的诵读为框架,以达成文化启蒙为教学目标,开展适用于低年级学段的教学。儿童在诵读中感受传统文化的韵律美,对传统文化的热爱初步萌发。

2.综合性学习

借助综合性学习课堂模式实现传统文化教育与语文教学的融合,以《综合性学习:中华传统节日》一课为例,探讨学习活动的设计安排。可以设计以下综合性学习活动“传统节日知多少”“传统习俗大放送”“节日传说乐分享”“我的节日这样过”“我为节日代言”。

“传统节日知多少”——此环节教师发放传统节日调查研究卡,调查整理节日的时间、节日习俗、节日传说等内容,儿童在调查收集的过程中,对传统节日有了初步的了解,激发了儿童的学习兴趣,用他们的眼睛去看,用他们的耳朵去听,用他们的双手去记录。

“传统习俗大放送”——儿童自选形式,以视频、PPT、手抄报、表演等各种形式来讲一讲传统节日的习俗,可以独自分享,也可以小组合作。讲练中提高了学生运用语言文字的能力,唤起了儿童对传统节日的喜爱与热情,民族自豪感也油然而生。

“节日传说乐分享”——儿童的天性是喜爱听故事。讲故事是儿童们喜欢的学习方式。讲故事的过程中更能让儿童真切地体会到中华祖先对美好生活的向往,激发他们的学习兴趣。阖家团圆、缅怀先烈、尊老爱幼等带有中华民族特色的节日精神,在一个个活生生的故事中得以彰显,得以传承,深种于儿童的心灵之中,润物无声,踏雪无痕。

“我的节日这样过”——将传统文化与现代接轨,更能激发孩子们的幸福感,鼓励孩子们从自己的家庭照片、视频中去寻找传统节日的影子,为大家分享一下自己家是如何庆祝传统节日的。儿童的天性是乐于分享。教师以儿童喜欢的方式实现传统文化的继承与发扬,让传统文化与时代接轨。

“我为节日代言”——此活动以向外国游客介绍宣传中华传统节日为情境展开,让孩子们选择自己喜欢的节日,为他代言。宣讲的过程是孩子们再一次弘扬传统文化节日精神的过程,孩子们可以将自己代言的视频作品发送到抖音、微信等各种网络平台,丰富教学形式。

教师以儿童喜欢的方式教学传统文化,以儿童乐于参与的学习活动为依托,让儿童参与其中,用耳朵去听,用眼睛去看,用双手去记录,让心灵受到启发,得以震撼,用实际行动感知、践行并传承着传统文化,真正实现了语文教学与传统文化教学相融合。

3.项目化学习

教师以任务驱动式的项目化学习展开对传统文化知识的传播与鉴赏活动。以高年级学段习作《中国的世界文化遗产》为例,探讨任务驱动式项目化学习方案的设计:“任务驱动”“搜集资料”“交流分析”“形成习作”。

“任务驱动”——明确学习任务是了解中国的世界文化遗产。

“搜集资料”——初步了解中国的世界文化遗产,以调查卡的形式呈现,学生在搜集资料的同时阅读、筛选相关内容,并形成对我国世界文化遗产的初步认识。

“交流分享”——要求孩子们录制自己的研究作品,并上传至班级群交流展示。孩子们借助网络图片、视频,制作了各种精美的PPT,呈现了一个又一个完美的对中国世界文化遗产的讲解过程。

“形成习作”——孩子们在交流分享中了解了中国的世界文化遗产,有了深入的思考,民族的自豪感、文化自信油然而生。因此,在写作时字里行间感情充沛,洋溢着民族自豪感。高年级学段的学生以自己独特的高阶思维的方式展现了文化遗产的魅力。

借助网络、借助现代化的软件,从文化遗产的形成时间、悠久历史、传说由来、文化价值、现状等多角度整理相关资料并形成调查报告,在课上展开交流分享,此项目儿童全程参与,积极展示汇报,能够提升儿童的感受力及语言材料再组织的能力,以达成提升儿童人文素养的目标。

4.主题式研学

主题式研学是中高年级学段语文课的课外延伸,教师可以围绕某一主题,设计研学方案并展开实践活动,完成研学汇报交流。比如以《家乡的习俗》《探讨徐州名人》《戏曲进校园》等为主题,设计研学方案,从多角度带领孩子们走进生活,发现与体验传统文化的魅力,感受传统文化的悠久历史。

语文课堂中应关注儿童的体验,以此为核心,将传统文化的教育与语文教学相融合,渗透于细小的教学设计中,激发学生的学习兴趣,让小课堂彰显大文化。

四、鼓励创新,以儿童的力量开启传承之门

传统文化教育的终极目标是引导儿童主动成为传统文化的继承者。有了创新精神的民族才能不断延续,因此,小学语文课堂中的传统文化教育应鼓励创新,鼓励儿童以自身的力量开启传承之门。

通过了解语文学科中儿童创新能力的培养路径。笔者认为可以从以下几个方面为儿童提供条件与动力,助力儿童以自己的力量打开传承之门。

1.融入传统元素的同时,营造创新的教育环境

教师要以开放的、与时俱进的态度吸纳传统文化元素。传统文化教育不是复古,而是与时代接轨,对文化氛围要进行创新。引领儿童在创新的教育环境中吸收传统文化的精髓,鼓励儿童多多实践,走出教室,为学生搭建平台。语文教学中可以将实践活动与传统文化教育相结合,例如,在学习《探访家乡的名人》《家乡的习俗》这些内容时,我们可以融入传统文化的教育。以徐州市大马路小学《走进徐州酱醋厂实践活动》的方案为例,教师带领孩子们开展传统酿造工艺研学,为学生搭建了了解传统文化的桥梁,既引导孩子们了解了酱醋的传统历史,增加了学生对徐州传统文化的了解,又开阔了学生的视野。再如《走进徐州名人李可染》,从研究画家李可染到研究徐州美术界的现代发展,鼓励孩子们以调查报告的形式写下自己的发现与思考,这一语文实践活动既融入了传统元素,又激发了儿童的学习兴趣,提高了儿童对传统文化的认识。

2.培养学生的求异思维、创造性思维

教师本着尊重儿童本性的教育理念,鼓励学生结合自己的理解,大胆阐述自己的观点,增强儿童的求异思维,锻炼儿童的自主意识,使之可以在未来的发展中具有更强的创新能力。比如,在传统节日春节期间,大年初一我们要走家串户拜年,对于儿童来说,应该怎样欢庆春节呢?基于这样一个问题,教师鼓励学生们谈一谈自己的看法和想法,增强了孩子们的创新能力,拓展了儿童的创新范围。

总之,在小学语文课堂中拨冗存精,教师要以儿童的视角选择适合的教育内容进课堂;注重提升,以儿童的立场定位传统文化教育的目标;关注体验,以儿童的方式丰富课堂教学模式;鼓励创新,以儿童的力量开启传承之门。这样才能实现小学语文教学与优秀传统文化教育的有效融合。

参考文献:

[1] 高蕾《让中华优秀传统文化在识字课堂中精彩绽放》,《小学教学参考》2022年第15期。

[2] 王莉、王晓虹《厚植中国根,涵养中国心——〈上下五千年〉整本书导读设计及评析》,《小学教学(语文版)》2022年第1期。