以核心素养为导向的初中历史结构化教学研究

作者: 黄玲梅

摘 要:《义务教育历史课程标准(2022年版)》正式颁布,修订后的《义务教育历史课程标准》的变化之一就是组织设计了基于历史课程核心素养的结构化学习内容,这对新课程下的初中历史教学提出了新的要求,实施结构化教学是历史课程核心素养落地的重要途径之一。

关键词:核心素养 结构化 单元主题 深度学习 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.18.046

一、课程内容结构化概述

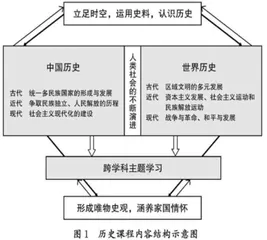

《义务教育历史课程标准(2022年版)》正式颁布,修订后的《义务教育历史课程标准》的变化之一就是组织设计了基于历史课程核心素养的结构化学习内容(见图1)。根据通史叙事的结构和7—9年级的学段要求,新《课标》设计了中国古代史、中国近代史、中国现代史、世界古代史、世界近代史、世界现代史,以及跨学科主题学习,共七个学习板块。前六个板块是通史叙事结构,根据大概念选择学习内容,同时勾勒人类社会形态从低级到高级的演进过程与发展趋势。

各板块大概念如下,中国古代史:统一多民族国家的形成与发展;中国近代史:争取民族独立、人民解放的历程;中国现代史:社会主义现代化的建设;世界古代史:区域文明的多元发展;世界近代史:资本主义发展、社会主义运动和民族解放运动;世界现代史:战争与革命、和平与发展。增加第七个板块即跨学科主题学习,旨在加强学生进行更贴近社会、贴近生活的综合探究实践。同时核心素养贯穿七大板块,即立足时空、运用史料、认识历史、形成唯物史观,涵养家国情怀。

初中历史课程内容包括“内容要求”“学业要求”“教学提示”三部分,“内容要求”明确学什么,“学业要求”明确学到什么程度、达到什么水平,“教学提示”明确教师怎么教、学生怎么学,这三个部分三位一体,将核心素养的培养有机贯穿其中。比如:中国近代史的课程内容如下:

1.晚清时期的内忧外患与救亡图存

2.辛亥革命与中华民国的建立

3.近代社会生活变化

4.中国共产党成立与新民主主义革命的兴起

5.中华民族的抗日战争

6.人民解放战争

结构化的内容呼唤结构化的教学,基于核心素养的结构化教学必将成为今后教学改革的重要内容。

二、以核心素养为导向的结构化教学策略

1.整体梳理、系统把握课程内容和结构

历史课程要培养的核心素养蕴含于课程内容中,教师需要在教学中系统地梳理、整体把握课程内容及结构,构建清晰的历史脉络和知识体系。

义务教育历史课程内容包括基础板块和拓展板块。基础板块包括6个学科板块共31个主题,采用通史加主题或专题叙事结构,展示了中外历史发展的基本过程。中国史共有17个学习主题,从中国古代史的“史前时期”到中国现代史的“中国特色社会主义进入新时代”,反映了中国历史的变迁;世界史共有14个学习主题,从“古代文明”到“当今世界的主要发展趋势”,讲述了世界历史的基本过程。拓展板块是1个跨学科板块,共有10个参考主题,跨学科板块是对学科板块的拓展和提升。

每个板块下有不同的线索和关键问题。中国古代史的基本线索是统一多民族封建国家的建立、巩固与发展;中国近代史的基本线索一是列强的侵略,二是中国人民的反抗;中国现代史的基本线索是社会主义现代化国家的建设。世界古代史的基本线索是多源与多元的古代世界文明的互动;世界近代史的基本线索包括资本主义的产生与发展、社会主义运动的兴起、殖民地半殖民地人民的反抗斗争;世界现代史的基本线索较多,除了延续世界近代史的线索外,还有国际体系的变迁。这些就是课程理念和设计思路中规定的“以中外历史进程及其规律为基本线索,突出历史发展的阶段性特征”。认识这些线索和关键问题,便于教师宏观理解历史发展的过程,把握历史的阶段性特征和整体结构。

2.确定大概念、内容主题、核心要义

在整体梳理教学内容,掌握发展基本线索和整体结构的基础上,教师可以梳理每一学习专题所涉及的范围、层次、要点,以及核心概念、重要问题,确定大概念。

历史学科体系庞大,利用大概念作为课程整合的基点,统摄大量史实,不但可以克服知识的片段化、零碎化,促使教学紧扣重点,删繁就简,抓大放小,提纲挈领,有效解决讲不完等问题,同时可以为学生建构具有梯度性与层级性的知识结构,形成有意义的知识体系。

目前初中历史教学中的大概念有以下四种:

一是学习板块标题中的大概念,如中国古代史中的“统一多民族国家”,中国近代史中的“民族独立、人民解放”,中国现代史中的“社会主义现代化建设”,世界古代史中的“多元文明”,世界近代史中的“资本主义的发展、社会主义的兴起、殖民地的斗争”,世界现代史中的“战争与革命、和平与发展”等。

二是学习单元标题中的大概念,即能够成为单元主题学习重要抓手的大概念,如中国古代史中的隋唐时期,可将“繁荣与开放”作为这一学习单元的大概念;中国近代史中的抗日战争时期,可将“中国人民十四年抗战”作为这一学习单元的大概念。

三是每课标题中的大概念,即课时教学内容中的核心概念或重要观念,如有关秦汉时期的历史,可将“统一国家的建立”作为大概念,使学生从这一视角认识这一时期在政治、经济、民族、外交、文化等多方面的发展与变化。再如“英国君主立宪制的建立”一课,可提炼“议会与王权的斗争与妥协”的大概念。

四是时段或某一史事的大概念,如半殖民地半封建社会、新民主主义革命、辛亥革命、改革开放、资产阶级革命和改革、工业革命、世界大战等。

1919年—1949年之间的历史,通常会用新民主主义革命这个大概念来统摄。将这一时期的历史事件五四运动、中国共产党的成立、北伐战争、南昌起义、秋收起义、井冈山革命根据地的建立、长征、遵义会议、九一八事变、西安事变、七七事变、南京大屠杀、台儿庄战役、百团大战、中共七大、抗日战争胜利、重庆谈判、全面内战的爆发、刘邓大军挺进大别山、三大战役、渡江战役等,以及这些历史事件所包含的时间、地点、人物、经过、结果等设定为一级知识,其上再按时间可设定为新民主主义革命的兴起、国民革命时期、第一次国内革命战争时期、抗日战争时期、解放战争时期等二级框架,如此便形成了一个结构,它们同属于新民主主义革命这个压缩“包”,不仅节省了学生大脑的存储空间,也更有利于学生提取相关知识。同时,根据这个认知结构,学生还可以生成新的认知,以实现举一反三、融会贯通,从这个结构中可以得出,中国共产党的诞生是中国历史上开天辟地的大事,自从有了中国共产党中国革命的面貌就焕然一新了,没有共产党就没有新中国,中国革命道路艰难曲折,毛泽东思想是马克思主义中国化的第一次历史性的飞跃等新的认知。

3.实施单元主题教学

单元主题教学设计就是强调单元整体教学的理念,以发展核心素养为目标,在单元中整体统筹安排教学目标、内容结构、学习方式、资源体系、作业系统及评价方式。单元既可以是教材中呈现的单元,也可以视实际需要依据课标对教材单元内容进行重组的单元。如何实施单元主题教学?

一是整合单元内容,教材的单元有些可以直接作为实施单元主题教学的单元,有些可根据教学的需要进行整合,比如八年级上册的第一个学习主题是“晚清时期的内忧外患与救亡图存”,可以将鸦片战争、第二次鸦片战争、甲午中日战争、八国联军侵华战争整合到“晚清的内忧外患”主题下,将太平天国运动、洋务运动、戊戌变法、辛亥革命整合到“救亡图存”主题下进行单元主题教学。

二是提炼单元主题。比如八年级上册第四单元新民主主义革命的开始,包括第12课新文化运动、第13课五四运动、第14课中国共产党诞生,根据本单元三课之间的联系可以提炼单元主题为“历史选择了中国共产党”,世界历史上册第二单元古代欧洲文明,包括第4课希腊城邦和亚历山大帝国、第5课罗马城邦和罗马帝国、第3课希腊罗马古典文化,根据本单元两个文明古国诞生的地理位置可以提炼单元主题为“海洋文明——古典文化的辉煌”。

三是确定单元教学目标。教师可以依据单元主题,再通过分析教材,解读课标,对教材内容进行整合后,确定单元教学目标。比如八年级上册第一单元是“晚清的内忧外患”,教师把这个单元的教学目标设定为:通过列表归纳晚清4次侵华战争发生的背景、时间、经过、结果,整体感知列强对中国的侵略和中国人民的反抗(时空观念);通过对战争爆发的原因、给中国带来的危害等问题,分析近代中国遭受侵略的原因(史料实证、历史解释);通过图片、音像、史料等的展示,让学生感受侵略者的残暴、野蛮及中国人民的英勇抗争,认识到落后就要挨打的道理,了解到中国人民不屈的抗争精神,中国近代史是一部列强的侵略史,也是一部中国人民的抗争史(史料实证、历史解释、唯物史观、家国情怀)。

四是以“生”为主体,多维度设计教学活动,并按设计实施教学。同样以“晚清的内忧外患”为例,设计如下教学活动:

第一课时:阅读——历史轮廓的整体感知。教学重点:通过列表了解晚清时的四次侵华战争及其中国人民的抗争,理清近代史的发展脉络,构建时空观念。

第二课时:整合——历史概念的宏观把握。教学重点为:通过对一系列不平等条约对中国危害的分析、对近代中国遭受屈辱的原因的探究,感受晚清时期的民族危机。

第三课时:感悟——家国情怀的生成落地。教学重点:引导学生搜集相关资料,揭露侵略者的暴行,初步形成勿忘国耻,发奋图强的情感。

4.实施历史概念教学

历史概念是人们对历史事件、历史现象和历史人物的最本质的认识,包括对各种历史问题原因的解释,对同一类历史问题本质特征的概括等。在传统的初中历史教学中,遇到概念或让学生读一读、或让学生画一画、或讲一讲,因此,学生的认知只是停留在表面,对历史概念难以真正理解、把握。

比如,教学《工业革命》时,教师应引导学生从工业革命发生的时间、国家、标志、表现、影响等基本史实进行梳理,还要分析工业革命为什么首先发生在英国,比较工业革命对英国、中国产生的影响,了解工业革命既是技术革命也是社会革命,历史发展到今天已经经历了三次科技革命等知识,进而理解工业革命的概念,这也是结构化教学,能帮助学生全面地了解、把握工业革命的概念。

初中历史教学中此种历史概念很多,如“冷战”“新经济政策”“罗斯福新政”“经济全球化”“政治格局多极化”等。历史概念教学一方面是对概念的理解,另一方面是进行概念的提炼。如《第二次世界大战的胜利》这一部分,包括开罗会议、德黑兰会议、诺曼底登陆、波茨坦公告、美国向日本投掷原子弹、雅尔塔会议、攻克柏林、日本投降第二次世界大战结束等诸多的知识点,教师引导学生将这些知识点进行归类、提炼,有学生提炼出两个概念即协调、胜利,很好地把本课内容概括出来。当代教育建构主义心理学认为,事物的意义不是独立于我们而存在的,个体的知识是由人建构起来的。因此,概念教学应该是一个促使学生主动建构自己知识的过程,而不应是由教师简单传递客观而确定的定义的过程。

5.引导学生进行深度学习

2014年,教育部基础教育课程教材发展中心“深度学习”教学改进项目对深度学习的定义为:在教师引领下,学生围绕着具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程。在这个过程中,学生能够掌握学科的核心知识,理解学习的过程,把握学科的本质及思想方法,形成积极的内在学习动机、正确的价值观,成为基础扎实的优秀学习者,成为对未来社会有用的人。

在我们平时的教学和评价中,经常会有教师说,这个题我都讲了好多遍了,学生还是不会。这反映出一个问题,教了不等于学了,学了不等于学会了,教师教得苦、学生学得累、学习负担重成为多年来教育领域的“顽瘴痼疾”。深度学习强调让学习真正发生,比如在进行家庭联产承包责任制这个内容的教学时,教师首先确立了认识改革是社会发展推动力、人民群众是历史的创造者这一学习目标,根据教学内容转化为家庭联产承包责任制是中国农民的伟大创造这个引领性的学习主题,设计了“中国的改革为什么会从农村开始?家庭联产承包责任制为什么会促进农村生产力的发展?”等具有挑战性的学习任务,组织学生主动参与到学习活动中,从个体学习走向师生、生生合作学习,从简单记忆走向深度思考。

总之,知识结构化的实现,一是来自教师讲课的逻辑结构,比如可视化的知识结构图,即通常所说的概念图、思维导图。二是来自学生的深度学习,理解、把握课程内容。通过结构化的学习,能培养学生的核心素养。

参考文献:

[1] 徐蓝《义务教育历史课程标准(2022年版)解读》,北京师范大学出版社2022年。

[2] 夏辉辉《历史概念教学的策略和方法》,广东省东莞市教育局2022年。

[3] 刘月霞《指向“深度学习”的教学改进(让学习真实发生)》,《中小学管理》2021年第5期。