单元视域下语文要素的重构与活动设计探究

作者: 岳颖姝

摘 要:小学阶段的语文教材文体丰富,涉及童话、寓言、故事、儿歌、古诗、小说等。部编版小学语文教材的编写采取的是单元教学模式,将多篇相同文体的文本组合在一起,进行类文教学,从而使学生能够更好地把握此类文体的写作特征、语言特点和表达方式。本文通过一个单元的教学实例,着重说明怎样对语言元素进行解构,并对学习活动进行优化设计。

关键词:小说 语文要素 重构 活动设计 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.23.034

部编版教材中的“双线组元”的单元结构,弥补了人文学科“单组元”的缺陷,因此,它日益成为一线教师所推崇的教学结构。部编版教材从四年级便开始设置独立的小说单元,如四年级下册第六单元,五年级下册第二单元,六年级上册第四单元,以及六年级下册第二单元。在单元视野中,我们将教科书中的课文、习作、口语交际、语文园地等多篇文章或文本看作一个整体来进行教学,并从课堂教学的角度对其进行再梳理、二度开发和解构。

例如,部编版语文教材六年级上册第四单元是小说阅读单元,其中有两篇精读文章《桥》《穷人》,还有一篇快速阅读文章《在柏林》。小说无法脱离三大要素:情节、环境、角色。这一单元的语言特点有:阅读和议论,注意情节和环境,感受角色。这三部作品都是通过对环境的描述,以及对人物的心理活动的描述,在曲折的剧情中,凸显出人物的性格特征和精神特质。在教学过程中,教师要一直围绕“小说的特征”和“人类的光芒”这两种元素展开,指导学生自己去读,让他们通过跌宕起伏的情节,侧面渲染的环境,丰满的形象来解读作品的“密码”,从而体会到作品的魅力,从而逐渐提升他们的语文核心素质。所以,教师要引导学生从小说三个要素开始进行文本细读,通过深入阅读,使学生能够把握小说的特征,学会小说的阅读方式,从而提升小说的阅读水平。本文结合本单元的教学实例,着重论述怎样对语文元素进行解构,并对学习活动进行优化设计。

一、小说单元语文要素的解构

六年级上册第四单元是以“小说”为主题的一个专题单元,教师在进行解读时,要将单元导语、课文内容、语文园地、习作部分以及课外阅读联系起来进行要素解读,构建小说单元的语文教学目标。

(一)关注单元导语

单元导语分为单元主题和语文要素两部分,主题明确,要素具体清晰。六年级上册第四单元的单元导语为“小说大多是虚构的,却又有生活的影子”。语文要素为“读小说,关注情节、环境,感受人物形象”。由此可知语文要素以及小说三要素是本单元的教学重点。

(二)关注语文园地

部编版教材中的“语文园地”具有“回溯扩展、归纳提高、根据单元题目突出语言元素”等功能。语文园圃中的“交流平台”是引导与应用学法的重要载体。比如《穷人》就是一个例子,我们在阅读小说的时候,要注意人物的语言、动作和心理活动,这样才能更好地了解人物。我们也可以从故事的情节中去体会人物的性格,体会小说通过对环境的描写来突出角色性格特点的手法。“导语”是对该单元语言元素的概括,“交流平台”则是对语言元素的总结,而“段落使用”则是对语言元素的扩展。这三个方面都指向了小说的三大要素,因此,围绕着小说的三大要素,阅读策略就成为这个单元的核心元素。

(三)关注课后习题

《穷人》的第一道题是说出这篇文章的主旨,而《桥》的第二道题是要体会这篇文章的主旨。由此可以看出,在小说教学中,“理”是对内容的总体把握,也是感悟人物形象的依据与前提。课外习题又一次为教学指明了小说三大元素的方向,同时也是单元导入中语文元素的体现。

(四)关注习作和快乐读书吧

在本单元的引言中,教师可以让学生发挥想象力,写出自己的生活故事。教材中所提供的三套材料,反映了阅读因素和练习因素之间的内在联系。阅读小说,主要是注意情节、环境,感受人物。《童年》是“开心阅读吧”重点推荐的一本书,它通过对精彩片段的导入,让学生们明白了许多角色之间的联系,在一个个鲜活的故事情节中,体会到了一个个不同的角色的特点。这种“读法”教学方式,能够提高学生的小说学习能力。

(五)明确目标的意义

在确定单元语言元素的基础上,教师就有了标准,所有的教学活动都是以教学目标为中心的。教师知道了要教什么,学生就会知道要学什么,从而实现一课一得。在教学过程中,教师可以指导学生通过分析三要素、列小标题来进行学习,并把课堂上学到的方法应用到实际阅读中去。

通过以上分析,我们可以确定这一单元语言元素的教学目标。一是对小说中“情”“环境”和“人物”这三个因素有了一定的了解,能够根据小说的结构,画出故事的情节脉络;二是能够从人物的语言、表情、心理等方面解读人物,从中领悟到各种刻画人物的方式;三是能模仿范文,感受人物复杂的心态,写出自己内心的忐忑和彷徨;四是善于捕捉情境描写语句,感受情境描写在衬托人物性格方面的效果;五是能够按照教材中所给的“人物、情节、环境”三个要素,进行创作。

二、以“类”为支架的语文活动设计

(一)建立支架,融通文本

“支架教学”是建构主义教学理念下的一种教学方法,它可以分解教学环节,解决教学难点。依托支架进行教学,可以使每一节课都能避免孤立的单课教学状况。教师可以给学生搭建一个图形框架,帮助他们对课文的内容进行整理,品味其中的角色,领悟环境描写的价值和意义。教师还可以在“段落”这个框架下,引导学生进行理性想象,提高学生的综合素质。

1.依“图”理结构

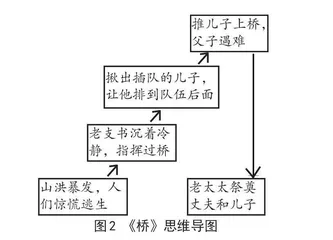

小说的故事情节跌宕起伏、一波三折,不过,再怎么变化,也离不开起因、经过、结果这三个步骤,而这三个步骤又分别是:故事的开始,故事的发展,故事的高潮和结局。以《桥》一文为例,其起因是洪水泛滥,百姓仓皇而逃;后来还是老书记沉得住气,指挥着众人过桥;最终,老支书与他的儿子双双牺牲。故事中很多情节值得探究,如书记把插队的儿子找出来,安排在队伍的末尾;村支书把儿子推倒上桥,结果父亲和儿子都死了。如果能用图形来表示这些情节,就会更清楚,如下图。

2.依“类”品人物

文学创作就是要塑造一个人物,而在小说的三大元素中,角色就是其中的一个。小说中描写人物的方式有很多种:心理描写、动作描写、外貌描写、语言描写。教师可从人物的身份、经历、生活环境等方面进行剖析,从人物的外表、语言、行为和心理描写等方面进行剖析。这一单元的三个故事,在人物描写方面都有一个共同点:都是从人物的语言、表情、动作和心理等方面去表现人物的性格。但每一篇文章都有自己的特点。在教学过程中,教师和学生首先要进行阅读,通过对作品中与人物有关的句子和段落的分析,来体会其特征。然后,教师可以将这三部作品放在一起进行比较,从而发现每一篇作品都有哪些独特的地方。

《桥》是一部短小说。寥寥的几句话,就把老支书面对洪水时的伟岸形象展现出来。比如,面对一群惊慌失措的群众,老汉嘶哑着嗓子大喊:“桥头太窄了!排队,别推!我们是党员!”三个句子,三个感叹号,只有十五个字,却透露出老者在危急关头的镇定和忠诚。在《穷人》中,桑娜的精神状态被刻画得淋漓尽致。通过对桑娜的各种心理描写,作者描绘出她的性格也在不断发生变化。比如:“她的心跳得很快,她自己都不明白,但我觉得她必须跳。”桑娜的回答虽然不同,但表现出了对穷人的同情。在《金色的鱼钩》中,作者运用了一种“对比衬托”的手法来塑造“老班长”的形象。文章描述了“老班长两次微笑”和“我三次哭泣”。老班长的笑容里流露着对小同志们的关心与关爱,“我”流了三滴眼泪,变现出“我”的悲伤。这样的描绘,使人物栩栩如生。通过这种综合对照,学生可以更好地理解作品中的人物描写技巧,明确人物特征,体会作品的独特性。在课堂上,教师可以设计各种情节表,让学生在阅读过程中进行分析,从而实现“自主阅读”的目的。

3.依“段”揣心理

俄国著名作家列夫·托尔斯泰的代表作《穷人》通过桑娜的心灵历程,将她复杂的心灵世界表现得淋漓尽致,塑造出一位富有爱心和同情心的平凡劳动女性。比如,在文章的第八段,桑娜在不顾危险的情况下,将两名孤儿带回家中,并“后知后怕”,作者通过一系列的心理活动描写,将桑娜的善良表现得淋漓尽致。第九段写的是桑娜焦急的内心独白,从她的自言自语来看,她担心的不是领养孤儿,而是担心自己的丈夫无法承担生活的重担。从“好吧,你打我就行了”这句话中,就能听出桑娜宁可挨打也要领养两个小孩的意思。这种细致、真切的心理活动描写,使她的形象更加高贵、纯洁,闪耀着母性的光芒。

在教学过程中,教师要指导学生从文本的心理活动描写中体会到桑娜的美好品格,同时也要让他们学会用这种描述人物的心理活动的方式来进行写作。通过这种方式,学生对角色的认识将更为丰富和全面。比如,在这篇文章的第二十自然段中有“两个人都沉默了一会儿”,在课后的练习中,通过小练笔的方式,提出了阅读和写作的要求:“在寂静中,桑娜会在想什么?请结合课文,谈谈桑娜当时的心情。”这实际上就是要学生把前后文联系起来,获得文章中的重点信息,并对其进行全面分析。为了使仿写的要求更加明确,更有针对性,教师可以把这次的小练习设计成这样的分段式的框架,这种分段式框架能有效地防止学生天马行空、漫无边际地胡思乱想。学生的想象应当建立在文本之上,有理有据,这样才能形成理性的想象。有了这样的练习,教师让学生们完成“文章段应用”中的“写出你在紧张和犹豫时的心理活动”这一作业,学生就不会无从下手了。

4.依“境”明显作用

这三篇小说中,都有多处环境描写,对小说的情节发展起到了推动的作用。整合三篇课文,教师提出基于以上的探究学习,你认为环境描写在小说创作中有什么作用?

经过学生自己的阅读理解,以及在课堂上的讨论,他们认为《桥》一课中,对于洪水暴发时的环境描述具有很强的感染力,不仅能让读者了解到故事的背景,还能将剧情一步一步地推进,更加突出了这位村支书的可贵之处。这类环境描述是本文不可缺少的一部分。例如:“像泼。像倒。”“山洪咆哮着,像一群受惊的野马,从山谷里狂奔而来,势不可当。”“近一米高的洪水已经在路面上跳舞了。”“死亡在洪水的狞笑声中逼近。”文章开头的这一段描写水灾的语句,用的是简练的语言和适当的修辞手法,使读者感到形势之紧急,时间之紧迫。这一幕能够让所有人都看出来,在这种关键时刻,老书记站出来,是多么重要。

《穷人》一文中描绘了一个渔民家庭的温馨景象。这一家人的温暖,不但体现在桑娜的辛勤劳动上,而且也体现在文章中的其他内容中。桑娜的小木屋是如此的舒适,西蒙的小木屋则是如此的阴沉和冰冷,这样的反差让读者们对桑娜为什么要这样做有了一个清晰的认识。

(二)用好支架,融通读写

学生“读得多”“读得好”,作文却不一定“写得好”。这说明“读”和“写”之间存在壁垒,只有打通这个壁垒,读写才能相得益彰,学生的读写能力才能实现双向发展和进步。在阅读教学过程中,教师要指导学生从特定的文字描述中提炼出简明的图形,所谓“薄”,就是为了帮助学生把握课文的脉络,提高学生的概括、综合和提炼的能力,同时还能极大地提高学生的抽象思维能力。在作文教学中,教师要指导学生结合已知的情境和角色,对故事进行推理,也就是把图解式抽象的内容,用想象的方式,演绎成具体的、有血有肉的故事。这两个方面,虽然方向不一样,但本质却是一样的。在此基础上,教师们可以用图辅助学生提炼要素,打破阅读和写作的屏障,让“读得好”的同学变成“写得好”的同学。例如,依据本单元提供的“环境:开满丁香花的校园”“人物:淘气包张明、雷厉风行的班长王寒冰、充满活力的年轻班主任李军”这组素材,教师可以引导学生借助小说的三要素形成图表支架(如下表),作为习作教学的提纲。这样,学生就能按图索骥,在完成情节构思的同时,进行环境描写及人物刻画,实现谋篇布局能力的全方位提升。

总之,在同一体裁下的单元教学中,各个板块间有着更加密切的关系。在备课的过程中,教师要深入研读、解构语文要素,对活动设计进行优化,使教学质量得到充分提高,同时也能让学生的语文综合素质得到提升。

参考文献:

[1] 陈茜《抓要素部整合小说单元阅读教学路径初探——以部编版语文教材六上第四单元为例》,《语文世界(教师之窗)》2023年第8期。

[2] 姚淑真《基于思维导图的小说单元教学要素解读——以部编版小学语文六年级上册第四单元为例》,《福建基础教育研究》2022年第12期。

[3] 杨爱萍《抓实要素,细读文本,走进小说——以部编小学语文六年级上册第四单元小说阅读教学为例》,《新课程导学》2021年第34期。