高中语文校本课程的开发与应用

作者: 张静

摘 要:黄河文化富有深厚的精神内涵,是高中校本课程育人、文化育人的宝贵教育资源。聊城作为“黄运两河文化”唯一交汇的城市,历史悠久,文化底蕴深厚。将聊城黄河文化引入高中语文校本教材,既完善了地方校本课程体系,满足学生学习地域文化的需要,又坚定了师生的文化自信。

关键词:聊城黄河文化 高中语文 校本课程开发 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2023.24.042

随着新课程改革的不断推广,标准的不断完善,校本课程研究如火如荼。语文是富有综合性、实践性的学科,强调以学生的核心素养为本,着力提升学生的思维品质和综合素养。

一、高中语文校本课程开发与黄河文化的研究概述

(一)国内高中语文校本课程的理论研究现状

校本课程也被称之为“学校本位课程”或“学校自编课程”,语文校本课程是根据学校、区域语文教育资源的特点,结合教师的特长,遵循学校语文培养目标并适应教育发展要求,促进学生全面发展的学校特色课程。

现有研究针对高中语文校本课程的现状,从理论层面展开建构,从实践层面分析校本课程的研发,极大丰富了高中语文校本课程的内涵。

(二)地方文化在高中语文校本课程中的开发实施

受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域特征,地方文化成为一个区域有别于其他区域的耀眼名片。因此,弘扬地方文化,增强地方文化软实力,有利于国家、文化的持续发展。

(三)黄河文化及聊城黄河文化的研究实际

学术界多从黄河文化传承发展的现状和存在的问题进行探讨,从黄河文化教育与传播的角度出发,探索教学模式的创新,但缺少有关在高中语文教学中融入聊城黄河文化育人价值的探究。

聊城黄河文化引入高中语文校本课程,将遵循语文的教育理念、学生的学习特点及语文学科的特性,充分挖掘聊城黄河文化的优秀资源。

二、聊城黄河文化在高中语文校本课程开发中的可行性及价值

(一)聊城黄河文化作为高中语文校本课程资源的可行性

1.国家政策支持

教育部为了提升我国的教育质量,充分发挥学校课程教育的引领作用,颁布了《基础教育课程改革纲要》,提出“国家、地方、学校”的三级课程管理要求,指出学校应在执行国家、地方课程的基础上,结合本校、本地优势,开发和选用适合本校的课程。

2.聊城黄河文化优势

聊城,是黄河下游重要节点城市,境内黄河河道长59.51公里,途经聊城市阳谷和东阿两个县,是“黄河文化”和“大运河文化”唯一的交汇点城市,孕育了光辉灿烂且独树一帜的“聊城黄河文化”。黄河滋养了聊城大地,孕育了特色鲜明的聊城黄河文化。聊城境内有东阿黄河国家森林公园、阳谷蚩尤陵景区等多处景区;有治理黄河的刘统勋、张道强等杰出人物;有程昱、孙膑、武训等历史文化名人;有寿张黄河夯号、鱼山梵呗、东阿杂技等多项非物质文化遗产;有对聊城的描写的《水浒传》《聊斋志异》等经典作品。

3.适应学生全面发展的需要

以2022年聊城某高中进行的“黄河聊城段历史文化知识知多少”调查问卷为例,只有41.43%的学生了解蚩尤文化,45.24%的学生知道李苦禅,84.29%的同学是通过自己阅读书籍才了解黄河文化的,通过校本课程了解黄河文化的几乎为零。对于聊城出台的一系列保护黄河的相关政策,也是茫然无知。所以,基于聊城黄河文化的校本课程开发亟待引起重视。

(二)聊城黄河文化引入高中语文校本课程的价值

1.有助于传承和弘扬地方文化

聊城黄河文化校本课程,有利于深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,提高学生的情感体验,讲好黄河故事,赓续百年文脉,坚定文化自信,立足于民族文化的土壤。

2.有助于弥补国家课程的不足,提升学生语文素养

聊城黄河文化校本课程的开发与实践,能够满足学生学习地域文化的需求,达到以文化育人、润人的教育目的,提升学生的综合素养。

3.有助于教师素质的提升

在校本课程开发和实施中,教师对聊城黄河文化有了更系统、条理的认知,对学生的学情有了更清晰的认识,突破思维局限,对以后的语文教学、校本课程实施,意义重大。

三、运用聊城黄河文化开发高中语文校本课程的具体实施

(一)校本课程的编写

聊城黄河文化高中语文校本课程的选材主要从以下七个维度挖掘:

1.自然风情

东阿黄河国家森林公园位于山东省聊城市东阿县,是全国首家平原上建起的国家级黄河森林公园,森林覆盖率72%。公园共分“三带十区”,即百里黄河风光带、引黄干渠风光带、田园风光带;艾山景区、香山景区、旧城景区、鱼山景区、农业开发园、范坡景区、鸣翠滩景区、位山景区、净觉寺景区和湿地休闲度假区。

景阳冈景区位于山东省聊城市阳谷县县城东南16公里张秋镇境内,相传是《水浒传》中武松打虎的地方,总面积约33.3公顷。

2.治水人物

祖籍山东高密的刘统勋,是乾隆倚重的大臣。刘统勋能成为乾隆皇帝的“股肱之臣”,除了其刚正不阿、清正廉洁之外,还在于他是个治世能臣,特别是在治水方面,很有建树。最为人称道的就是他在聊城因势利导,以河治河。

在“2021年度法治人物颁奖礼”上,东阿黄河河务局水政监察大队中队长张道强入选,这是全国水利系统首次获此殊荣,也凸显了山东河务系统在科学立法、创新普法、严格执法工作中的新突破、新成效。

3.“非遗”文化

《阳谷寿张黄河夯号》喊唱的内容有民间传说、历史人物故事、传统戏曲,有的是即兴发挥编唱。这些和着滔滔黄水吼出来的、无任何乐器伴奏的号子,却蕴含着巨大的感染力。这也是沿黄一带,寿张黄河夯号能够在山东、河南、山西、陕西广为流传的一个重要原因。

梵呗是佛教徒举行宗教仪式时,在佛菩萨前歌诵、赞叹、修持的声音。鱼山梵呗是佛教中国化的重要标志。聊城市东阿县鱼山梵呗寺(住持)释永悟法师潜心研究、挖掘整理、传承复兴梵呗,被国务院批准、文化和旅游部命名为国家级非物质文化遗产代表性传承人。

4.名著作品

黄河聊城流域的风土人情吸引着古今中外的文人,用文字记录当时的人情世故,流传至今,涉及聊城生活的作品主要有《水浒传》《聊斋志异》《老残游记》《马可·波罗游记》。

5.文化名人

一方水土养育一方人,几千年来,聊城地区涌现了无数文化名人,代表人物主要有:程昱、孙膑、武训、季羡林、傅斯年、李苦禅,他们的成长事迹诠释了黄河文化的魅力。

6.运河文化

聊城,生于黄河,兴于运河,是现今黄河与大运河交汇的唯一城市。京杭运河聊城段原名会通河,全长97.5公里。俗话说,“南有苏杭,北有临张”,“临”即为山东临清,“张”即为山东的张秋,运河流经处,孕育出灿烂的文化。

7.特色美食

聊城人民热爱生活,美食不可辜负,因地取材,感受美好,东阿黄河鲤鱼、武大郎炊饼成为聊城饮食的名片。

校本教材以上述七个主题为线,分门别类,选入与其相关的诗歌、小说、散文等题材,开发出适合学生学情、满足文化传承需要的地方教材。

(二)校本课程的设置

1.课程名称

《大河风华》

2.课程类型

“聊城黄河文化”属于传统文化校本类课程,以教师讲授为起点,学生在活学、活用中增长知识。

3.课程适用对象

聊城地区高一、高二学生

4.教学人员配备

以在校的语文教师担任“大河风华”的主讲人员。

(三)校本课程的模式

1.六横式教学

课程开发要调动学生的积极性,就必须重视学生的主体地位,提高学生的自主性、选择性和参与度,“六横”正是从六个方面探索学生学习聊城黄河文化的途径:

(1)文本阅读式

根据校本课程开发理念,学校课程开发小组根据主题整理材料,编制教材,定名为《大河风华》。

(2)图文展览式

学校成立以实物、图文为载体的“聊城黄河文化陈列室”。比如实物有东阿阿胶、《水浒传》中涉及的聊城元素章节等。

(3)实地体验式

开启聊城段黄河研学路线,以实地参观的方式深度感受黄河文化,形成访谈报告、研学发展报告。

(4)小剧场表演式

小剧场风格多样,形式活泼,话剧、歌剧、舞剧、相声、小品、脱口秀、小型音乐会等,都是学生们超级喜欢的形式。学校可以提供专门的场地,提供专业的设施。

(5)电影冲击式

电影以它特有的画面、声音,能够带给人们不一样的感受。这几年,聊城推出了“遇见·聊城”“我家门前有条河”“千年运河·齐鲁华章”等活动,拍摄了《初心照黄河》《刘邓大军强渡黄河》等影片。学生在学习了这些人物事迹之后,再来观看影片,一定会有更震撼的效果。

(6)我当河长式

治理黄河到底有多难?说得再多不如实践一次,“我当河长”这一活动可以让学生在假期真正在黄河边上体验力,感受中华民族几千年来自强不息、刚健有为的精神。

2.三纵

“三纵”是在学生积极参与“六横”的基础上,把足迹扩大到社团、校园、社区的深化过程。

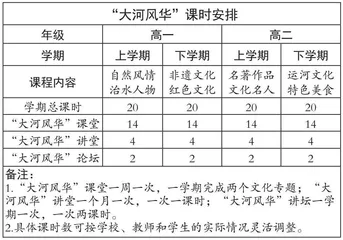

“三纵”由“大河风华”课堂、“大河风华”讲堂、“大河风华”论坛组成,由“教师—学生—社团—社区”负责,一周一次“大河风华”课堂,一月一次“大河风华”讲堂,一学期一次“大河风华”论坛。

(四)课时安排

四、聊城黄河文化高中语文校本课程评价策略

学生知识的获得、能力的形成、思想修养的完善主要是在课堂教学中完成的,而教学评价直接决定教学效果,影响教学成败。因此,教学评价需遵循以下原则:

(一)评价内容多样化

主要包括对聊城黄河文化语文校本课程本身的评价、针对语文校本课程开发实施者的评价以及针对学生学习的评价。评价内容从狭窄片面走向全面,综合考察校本课程本身、教学参与主体的活动,进而改善课程设计,使学生通过学习校本课程,真切感受到聊城黄河文化的博大精深,全面提升自我的文化素养。

(二)课程评价的主体全面化

教师作为评价主体,评价时主要包括对学生、对语文校本课程本身和对语文教学的评价,这是课程评价中的关键环节。学生作为校本课程评价的主体,包括对语文校本课程的评价和对自我的评价。将教师的评价与学生的评价相结合,改变以往只有教师参与的倾向,体现了学生是学习主体的教学理念。在聊城黄河文化校本课程开发中,注重教师、学生的双向参与、评价,及时改进,更贴合聊城黄河文化发展实际,符合聊城当地高中生的认知特点。

(三)评价方式多样化。

在以往的评价中,教师大都采用的是终结性评价,即通过考试的成绩来定成败。该校本课程评价可采用档案袋评价法、随机评价法、专项活动评价法等。聊城黄河文化校本课程的评价方式多元化,纳入校内、校外人士的评价,综合学科知识与综合实践的评价,使得校本课程的开发真正发挥传承黄河文化、以文化润泽学生心灵的功用。

综上所述,将聊城黄河文化带到高中语文课堂上,让学生在认识和理解的同时,加以传承、弘扬,使这一支独特的黄河文化得到延续。而高中生对聊城黄河文化的学习与践行,不但从精神层面促进他们成长,还能反向作用于自身行为,保护共同的母亲河与家乡,为黄河文化续写新的诗篇。

参考文献:

[1] 钟小滨《基于地方文化资源的校本课程开发》,山东师范大学2019年硕士论文。

[2] 李爱英《高中语文校本课程开发及关键问题思考》,《读与写(教育教学刊)》2019年第16期。

(张静,女,汉族,中学一级教师,硕士研究生,研究方向:聊城黄河文化、高中语文、校本课程开发)