“一带一路”倡议下高职路桥工程国际化人才培养模式探索

作者: 吴颖峰

[摘 要] 随着越来越多中国企业走出国门,在“一带一路”沿线国家承接路桥国际工程项目建设,对国际化工程技术技能人才的需求持续增加,这也对高职路桥工程专业的人才培养提出了更高要求。深入分析职业教育国际化人才培养现状,针对来华留学生制定“四段递进培养、区域能力凸显”人才培养模式,针对海外教学基地的属地国员工制定“中文+岗位专项技能”人才培养模式,通过完善专业课程体系、教学资源与师资队伍建设,为高职路桥工程国际化人才培养提供有力支撑。

[关 键 词] “一带一路”;路桥工程;高职教育;留学生;海外教学基地

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)01-0049-04

一、引言

“一带一路”倡议是我国寻求更大范围资源和市场合作的重大倡议,在政治、经济、文化等方面具有重大意义。我国路桥工程企业随着“一带一路”倡议的提出走出国门,在“一带一路”沿线国家承接国际工程项目建设。然而,这些国家的区域职业教育发展不均衡,难以支撑产业发展带来的技能人才需求,同时,中资企业的属地国员工中文语言能力不足,难以与中国企业文化进行有效融合,影响中资企业在当地的可持续性发展。因此,迫切需要为“一带一路”沿线国家路桥工程建设提供大量的高职国际化人才。

当前,我国职业院校针对国际化人才培养展开了大量研究实践。任洁华[1]认为职业院校应提升国际合作能力,全面推进政校企协同机制和投入机制建设;周旺等[2]指出了职业教育国际化在顶层设计、校企合作、专业支持、评价体系四个方面的现实挑战,并就此提出相应的职业教育国际化的推进路径;娄珊等[3]分析了我国职业教育国际化的现状,提出了加强政府引导的多元互动机制,基于数字化转型的合作模式;刘红霞等[4]针对国际合作、交流机制与师资建设提出相应的改进策略,来提高人才培养质量;刘子林等[5]探讨了职业教育国际化背景下对教师团队的要求,教师团队应加强专业能力建设,构建完善的培养与激励制度;梁晨等[6]在职教留学生培养中提出,应整体构建培养类型框架,顶层设计培养过程,优化培养保障机制。然而,现有的高职国际化人才培养与保障方面还存在着一些不足,如育人模式单一、人才培养特色不明显、教学资源与师资力量不足[7-9],不能很好地匹配路桥国际工程建设领域的人才需求。本文围绕高职道路与桥梁工程技术专业国际化人才培养目标,结合国家“一带一路”发展目标与国际产能合作,从“一带一路”沿线国家招收留学生与属地国员工的培养模式进行分析,构建相应的特色专业课程体系,完善国际化教学资源与师资团队建设,为“职教出海”探索高职路桥工程国际化人才培养的新路径。

二、人才培养模式

职业院校在国际工程建设行业人才需求调查分析的基础上,制定相应的高职国际化人才培养方案,使培养的路桥工程国际化人才能够与行业产业实际工作岗位需求衔接,能够对“一带一路”沿线国家的工程建设和地区经济发展产生重要推动作用。

在人才培养目标方面,培养思想信念坚定、德技并修,适应路桥国际工程建设发展需要,具有中文语言运用能力[10],了解国际工程建设法律法规,具备爱岗敬业、团队协作和工匠精神等职业素质,掌握工程设计、施工、检测、养护、管理等知识和技术技能,面向路桥国际工程建设、管理、运维等岗位群的高素质技术技能人才。

在人才培养规格方面,围绕路桥国际工程岗位群特点培养国际化人才,其应具有较高的思想道德、语言文化、职业精神与人文素养等基本素质,具备工程测量、建筑材料、路基路面结构、桥隧结构、大概预算与施工组织等专业知识,并掌握施工放样、勘测设计、建设施工、试验检测、工程养护、项目管理等职业能力,人才规格符合“一带一路”国际工程建设需求。

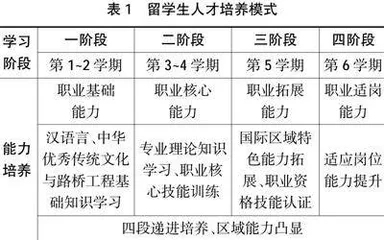

高职路桥工程国际化人才培养主要通过两种模式实现,按照培养对象不同,分为来华留学生人才培养(表1)与依托海外教学基地开展属地国人员培养(图1)两种。

(一)留学生人才培养模式

此模式需同海外当地教育主管部门或当地学校合作,扩大面向“一带一路”沿线国家的教育宣传,招收全日制学历教育留学生。按照“一带一路”沿线国家的地形地貌、气候环境等特点定制开发课程特色拓展包,开发区域特色人才培养模式。高职路桥专业留学生实施以四阶段职业能力培养、路桥建设区域特色能力拓展课程为核心的“四段递进培养、区域能力凸显”的人才培养模式。

第一阶段为职业基础能力培养阶段。第1~2学期进行汉语言、中华优秀传统文化与路桥基础知识学习,以语言能力提升为重点,以中华优秀传统文化与路桥基础知识认知为依托,将语言交流、文化素养、职业认知、劳动光荣等元素融入学生职业基础能力的培养中。

第二阶段为职业核心能力培养阶段。第3~4学期面向路桥国际工程建设企业的核心技能岗位开展课程知识学习与实训技能训练,坚持思政与技能并重、岗位与任务对接,将核心价值、敬业精神、诚信责任、法治意识等元素有机融入职业核心能力的培养中。

第三阶段为职业拓展能力培养阶段。第5学期根据留学生所在国的区域特点和自身职业发展需求,引入国际工程建设规范,按照当地地形地貌、气候环境等特点设置路桥建设区域特色能力拓展课程,开展相应的职业技能实训与职业资格技能认证,培养学生的职业拓展能力。

第四阶段为职业适岗能力培养阶段。第6学期开展毕业综合实践,安排学生进入中资合作企业的实习基地进行岗位实习,完成相应的综合实践报告,培养学生的职业适岗能力。

(二)海外教学基地人才培养

此模式需在海外建立教学基地,主要针对属地国人员开展中、短期的中华优秀传统文化、汉语言与路桥工程技术技能培训,形成“中文+岗位专项技能”的人才培养模式,具体培养方式又可按教学基地场所的不同划分为两种类型。

类型一是海外静态型教学基地人才培养。通过与中资企业、海外教育部门或属地国学校合作建立固定的教学场所,在属地国面向当地招生,双方对学生进行入学把关,对属地国人员开展中、短期教育培训。经培训考核合格的技术人员优先推荐进入中资企业在当地的建设项目就业,并在形成一定的人数规模后,考虑向周边国家进行技术人员输出。

此类型的人才培养需要获得当地劳工部等部门的政策支持与行政批复,中方职业院校层面应该通过当地政府与大使馆联系获得支持,并通过大使馆了解中国在当地办学的整体情况,与相关院校或企业形成一定的联盟,有助于项目的持续推进。办学场地的落实除了依托当地学校外,还应该根据规模的扩展与收益的增加,考虑租用或者建设实体学校,通过教学设施设备校企援建与共建的方式完善教学条件。

类型二是海外动态型教学基地人才培养。通过与中资企业深度合作,服务合作企业走出去发展战略,依托走出去的海外项目驻地共建以短期路桥技能培养培训、汉语文化知识传授为主的动态型教学基地,由于海外工程建设的流动性特点,教学基地随着工程项目建设场所的变化而动态调整,海外教学按项目建设需求对属地国员工开展以工作岗位能力提升为主的技能培训,穿插中文语言学习,传播中华优秀传统文化,经培训考核合格的技术人员发放中资企业与海外工程行业管理部门共同认可的职业技能证书,获得相应的上岗资格。

此类型的人才培养形式比较灵活,但是受训人员要从各基层一线集中到海外项目部教学基地开展教学培训,因此企业要配合做好人员组织与教学管理工作,并配套建成教学、生产一体化的场地与设施,而职业院校要按照岗位技能培训需求特点制定建设区域能力特色课程,以满足教学培训需求。此外,企业还要注重项目建设周期衔接问题,持续完善教学条件,从而实现可持续的海外教学发展。

两种类型分别为“静态”与“动态”教学场所,人才培养兼具灵活性与稳定性,且高度贴合国际工程建设的特点,可做到无缝衔接培养属地国人才。以海外教学基地为立足点,打开海外招生办学的新局面,深入高职路桥专业国际化办学试点,尝试多模式类型的培养方法,扩大职业院校在海外的国际影响力;吸引留学生来华学习,持续探索与中方大型工程建设企业国际化人才联合培养;在招收的属地国人员中开展中华优秀传统文化、汉语言与技术技能的系统性培训,为国际工程建设提供国际化人才储备。

三、专业课程体系

(一)专业课程体系(留学生)

为实现高职路桥工程专业国际化人才(全日制留学生)培养目标的4个职业能力,系统设计专业课程体系,并设置了相应的课程。

1.职业基础能力

设置汉语言听说、汉语言阅读、汉语言综合、实用汉语与HSK标准教程等汉语言类课程夯实学生的中文语言运用能力,提升学生汉语认知与交流能力;设置中华优秀传统文化、中国交通史、路桥文化与公路概论等课程提升学生的基本素质,使学生深入了解中华文化与专业基础知识,为职业核心能力培养做好铺垫。

2.职业核心能力

设置公路材料应用、公路工程技术、桥梁工程技术等课程,让学生在专业理论知识学习中掌握岗位核心能力,设置测量综合实训、工程识图与绘图实训等课程,使学生在技能专项训练中提升岗位实操能力,同时,按照接轨国际工程应用要求,在实操过程中应使用双语显示版仪器设备,通过核心知识的深入学习与技能操作实训,培养学生的职业核心能力。

3.职业拓展能力

设置国际工程建设规范、国际工程建设案例、国际工程项目管理等课程,拓展学生的国际工程建设区域特色化知识能力。“一带一路”沿线各国采用的有英、法、俄系等不同工程建设规范标准,且各国所在区域包含五大气候带、五大地形特征、多种植被、土壤类型与水文条件等,应根据沿线所在国的区域特点定制开发特色拓展课程。还应按照所在国的工程建设岗位需求出发,对学生的路桥职业技能进行认证。

4.职业适岗能力

设置工程顶岗实习、毕业实践报告编制、国际工程就业指导等课程,在职业岗位实习中领悟“学道修路、勇于探索”的职业精神,在实践总结中凝练职业技能,提升学生适应职业岗位的能力;安排具有国际工程建设经验的企业兼职教师与校内教师进行就业指导,为学生走向国际工程建设岗位做好职业适岗性铺垫。

(二)专业课程体系(海外教学基地)

海外教学基地人才培养主要以开展属地国人员的中、短期技能培训为主,根据“一带一路”沿线不同国别的工程建设特点,面向静态型与动态型结合的海外教学基地系统构建以中华文化与路桥工程建设区域能力培养为特色的课程体系。根据路桥工程职业岗位开设专项技能培训包,校企共同对学员进行职业技能认证。在专项技能培训教学过程中融入汉语言与中华优秀传统文化知识,在培训过程中强调学员动手实操能力的培养,使属地国人员掌握必备的中文交流能力与工程项目建设专项技能。

四、专业教学资源

(一)国际化课程建设

针对企业对国际化人才的特色需求,校企深度构建“人工智能+国际”的课程框架体系,对接产业新技术、新工艺、新模式,凝练企业国际工程建设岗位数字化场景,依托国际工程建设案例开发基于真实建设环境的课程模块,并将国际工程建设各阶段岗位操作能力通过实训课程教学进行训练提升。对课程进行双语教学改革,将国际工程建设理念融入课程教学中,培养学生的语言应用能力,以推进职业技能的国际化融合运用。