新时代美育背景下如何培养学生的审美素养

作者: 郭锐 景文

[摘要]新时代美育背景下,高校美术教学如何进行课程设计、如何调整和创新教学理念,体现当代美育以培养学生核心素养为根本目标的育人导向,这是高校加强美育综合改革在一线教学层面急需改进的重要问题。试图通过高校美术学专业的创作基础课程的创新性教学理念的归纳,梳理其具体的教学方法及其对培养学生审美素养具有积极推动作用的教学思路,以体现当代美育背景下高校美术教学的教改理念。

[关键词]新时代;美育;美术学;创作基础;审美素养

[中图分类号]G645[文献标志码]A[文章编号]2096-0603(2025)06-0153-04

十八届三中全会第一次把美育工作写进党的文件,提出要“改进美育教学,提高学生审美和人文素养”,标志着美育迈向了新时代。新时代,高校美术教学在提升学生的核心素养方面依然是最主要的培养目标。基于这样的育人方向,高校美术教学该构建怎样的课程理念?如何适应当代多元发展的时代需求,提高美术教育的有效性、实用性、时代性,关系到授课方式的多样变化、教与学的路径转换等方面。其关键在于如何培养将美术技能进行有效转化的实践应用能力与实现多元融合的艺术创作能力。本文试图通过对美术学专业“创作基础”课的教学实践过程进行调研分析,归纳其教学方法,整理出一种融艺术性、理论性、实践性为一体的提升学生审美素养为目标的教学策略方案,通过课程环节的多种训练唤醒学生内在的审美意识,开启并拓展学生的艺术思维及审美能力。

一、时代美育,教学转向

美是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育,能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力。[1]

近年国家提出的几个重大决策为新时代美育指明了方向,进一步推动了美育教学由技能教学向素养培养转型。国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》明确了美育的内涵,强调了美术教学中要加强美育综合改革,普及美育与专业教育相促进,坚持育人为本,遵循美育特点和学生成长规律,坚持以美育人与以文化人的育人导向。《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》提出围绕立德树人根本任务,强调中华优秀传统文化传承与美德培养,把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节,贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域。[2]习近平总书记在给中央美院八位老教授的回信中也明确表示要做好美育工作,坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神的办学方向。

在这样的新美育背景下,高校的美术教学转向了美育与专业教育结合的模式,在专业教学中贯穿美育育人根本理念,以心灵教育为准绳,以提升学生的审美素养与人文素养为导向,以培养具有综合实践创新能力与高素养人格品质的人才为目标。在专业教学中注重教学活动的情境感、氛围感,注重学生的参与度、体验感,注重提升学生的思辨能力与创造能力,注重形式背后的审美与人文内涵,体现创新发展的时代性,全程渗透美育特色与思政意识。

二、课程调研,目标显效

作为高校美术教学中提升学生审美素养方面的研究案例,笔者选择了美术学专业开设的“创作基础”课例作为调研对象。该课在新美育背景下,实验和尝试应用新的教学理念通过提高学生的内在审美驱动力,使学生在教学体验中抛却陈旧思想,打开多向度思维,熏陶、浸润、提升审美感知能力,启发心灵美善高远的审美取向,以实现多元创新适应时代发展的教学目的。该课程通过设置多种极致训练内容,在于唤醒学生内在的视知觉敏感度,拓展审美觉性,增强审美意识。通过课程环节的训练主题及艺术观点的贯穿提炼,学生在参与过程中潜移默化开启并拓展其审美觉性的多重向度,用古代画论形容此过程为“澄怀味象”[3],是艺术创作达到一种深度境界的比喻。这种艺术境界是创作者对事物“应会感神”下所呈现的心中之境,是超越表象的纯然心性觉悟之境[3]。

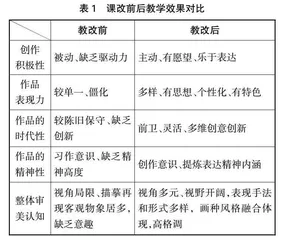

笔者对该课程教改前后做了对比调研,如表1所示,从教改前与教改后学生的反馈结果可以看出,该课的教改理念与创新实践方法适合当下新美育发展要求,在学生审美素养提升方面体现出较为明显的效果。

教改的目的是要活化教学,在创作表现方面应用开放的教学理念与实施训练手段,让学生打开创作思维,突破表现疆域,超越固有观念,尽可能以全新多元的视角表达内心的情感与精神意象,达到创作的高水平表现。教改结果显示,在创作课程中,学生由原来的被动无趣变得非常主动想要表达的冲动。在作品表现力方面,由单一的写实性手法开发结合多种表现手法进行艺术处理,使作品具有多种形式效果与风格特色,具有个人代表性特征,增强了学生自我表达的成就感与表现欲。学生能够主动思考作品的创新性与时代性体现,知道顺应当前时代的多元信息化发展,甚至应用视觉虚拟与现实交错,画种风格融合变换综合表现。在表达画面视觉效果的同时考虑作品的情感与精神体现,而不仅囿于画面的表象效果,懂得通过有意味的画面形式揭示其背后的人文内涵,大大提升了对创作的审美认知与趣味探索。创作课教改针对不同相关要素方面有意识设置不同教学训练手段,实施了一系列的专业训练,期间贯穿育人目标,引导积极的创作方向,秉持承传与创新辩证统一的发展观,应用现实主义创作方法与多样表现形式相结合的表现手法,批判性选择传统艺术精华与自身创作创新结合,完成多样形式表现、多种精神传达的作品。[4]立足中华优秀传统文化立场,弘扬中华美学精神,关注现实生活,体会民族风情,赞美和讴歌时代风貌,记录美好情感与价值思考。感怀情趣,品味美善,创作高格调、高气度、正能量、有思想、有情怀、有艺德、有涵养的作品。

三、视觉观照,审美探求

以往的高校美术教学中,学生“按部就班”画画的方式限制了学生自我感受的能力,丧失了艺术创造的生命力,这种僵化的旧模式在当代美育环境下失去了其续存的理由。如今,当代艺术创作氛围非常活跃,高校的美术课堂应积极创新教学理念,培养具备高品质综合素养的美术人才。因此,“按部就班”的旧模式已不合时宜,不具有当代性。“按部就班”意味着老实地描摹客观事物,用写实再现方式表达观念。然而,“眼见为实”真的不容置疑吗?真的具备艺术表现力吗?肉眼所见与心眼所见是完全不一样的境界。肉眼所见(外视觉、生理视觉)是在不介入个人化的心意和情感时所看到的实像,每个人所见是相差无几、大致雷同的。而心眼所见(内视觉),则能通达心灵,拟形于心,幻化精神,是一种超然物外的内视境界。[5]一个人的观看方式决定他的艺术品位,是否表达出独特的观照视角,是艺术创作的根本。高校的美术教学主要通过艺术创作课程对学生的审美素养及能力进行训练,因此,艺术创作必然从外观描摹转向心灵探求,改变认识事物的方式和视角,提升和拓宽审美意向。以高校美术学专业的“创作基础”课程为例,在课程实施过程中,首先强调让学生清空自己的固有观念,再打开思维,再扔掉,再打开,反复让学生尝试多种极致训练,增强其创新意识。如点、线、面的形、色极致练习;倒置画法练习;同一事物不同风格、不同构图练习;同一构图不同表现语言练习等。让学生脱离眼见为实的限制,超越眼见之像,用心、用情感大胆尝试多方面变化,尽其所能从颜色、形态、时空、材料、图式与形、情感情绪、构图意向、风格形式、绘画语言、作品意识等方面来训练学生对事物多样感受的敏感度及思维跨度,多向度拓宽认识和观看方式,从而拓展其内视觉空间,达到心灵境界的延伸。如此向内“看”的训练方式,是通过用心去观照,呈现内在意象,映射外观所视事物之精神,达到一个由内而外再由外而内的贯通。[6]这样的心灵观照是个人化的、有特色的,可以反映出作者的艺术创造审美取向,这是“创作基础”课提升学生审美素养的训练方法之一。

四、得意忘形,澄怀望境

高校美术学专业中受规范基础训练出来的学生,对形的认识常常会有固定的概念框架,这些所谓标准范式严重禁锢着艺术思维的扩展生发。一个好的艺术作品,一定是超越外在表象内化为精神品质的。因此,高校美术教学中重点强调的是应该放下禁锢,放下形的固有认识去进行艺术创作。要求学生面对想要表达的事物不断追问、反思,何为质?何为形?何为体?何为意?在追问中,那些外在的旁枝末节逐渐脱落、消解,留下的是去不掉、打不散的扎根心中的主意象,因创作者的不同而呈现有意味的、精神性的、有气质的意象!这就是艺术创作中经常强调的“得其意而忘乎形”的主张。何为意?意,仿佛是从物象中透析出来的血液,是魂,是生命;意是风味,是如影随形的内在气息;意是境界,是澄明的心境映射;意是被开启的内在精神;意是隐蔽于形之内的气度内核。何为形?形是意的外在显像。何为忘形?并不是完全丢弃形,而是消解和打破或超越事物之标准形,突破固有概念形的认识,提炼凝缩成可以传达精神之意的“形”,甚至无形之形也是一种精神体现。通常人们认为形的概念是建立在“可视”基础之上的,而绘画艺术空间是不能用某种概念化的“形”来确定的,会受心理投射的影响给出不同的意义。因此,绘画创作所取用的“形”,因意而变,是一种活的变化的形态,不同的形态映射出不同的意象。比如在“创作基础”课训练中,先让学生扔掉规范,尽可能处于空白状态,再由意生形,再抛去此形,再生发意象,如此反复多次,打破有与无的界限、形与非形的条框,无中生有,有中见意,意中现无,体现有无相生相契的境界循环。视觉存在之所见,潜入心,溢于意,可见与不可见交融一体,活化于胸,创作一种心意、一种延伸、一种超越,达到一种精神望境,是创作者反复淘练之后之精华沉淀。如此造化生成艺术创作目标,这是“创作基础”课提升学生审美素养的训练方法之二。

五、情感对话,意识拓展

艺术,是感情的产物!真挚的情感是一切艺术创作的灵感源泉。反言之,艺术如果对感情不发生作用,那就不称其为艺术了。艺术所承载的意义就是探索和表现情感、传达情感的。[7]唯有有生命力的情感才是连接万物的纽带。“创作基础”课训练中强调情感在创作中的作用,强调任何限制情感表达的教条和规范都该适时放下。为了防止学生掉进事物表象描摹里,培训学生进行快速创作练习。短时间作画降低了描摹的可能,解除了固有概念习惯性手法的羁绊,可以直接进入情绪和情感表达。通过作品的快速练习,从风格、色调、形态、构图、语言、空间、气氛等方面开发审美觉性,促进情感延伸,使单一的技能训练在有限的时间内发挥出多种审美启迪作用。[8]创作中,人为主体,世界为客体,客体因主体赋予它不同情感而呈现不同意义。面对同一朵花,因观看者不同而产生的意义不同,观看者又因情感情绪的不同而产生不同的意识变化,意识和情感又是相互作用的。因而,艺术作品呈现出了多义性特点,每个作者都有自己的意趣方向,因作者的视觉经验以及情感体验的不同而不同,应物感怀,体现的是作者的经验反应。作者的主导意趣使物象的不确定性呈现其特定的倾向。艺术创作就是创作者自己与自己情感的对话,与自己意识观念的对话。“创作基础”课中进行自画像人物练习时,要求对长相、头发、衣服、神情、质感等用情感去表现,通过不同的形式语言、不同的材料表达出欢快、压抑、开阔、严肃、温情、时间感、历史性、玄幻等不同的情感,表达出“你是谁、谁是你”,代表了你的个人感受,表现真正属于自己的审美。学生在创作过程中投入情感并输出释放,不断产生灵感,实现个体张力,获得愉悦的成就感。这样的练习从多方面拓展了学生的审美觉知力,这是“创作基础”课提升学生审美素养的训练方法之三。

六、边缘内外,互通为用

当代艺术形态可谓庞杂多元,画种门类的划分已消融了界限。国、油、版、雕、设计、装置、影像、科技等彼此互通有无。材料及形式在需要时互通为用,这样一种艺术大融合,是当代艺术形态的特征。“创作基础”课将这种融合性实践于教学中。先安排去国、油、版、雕、壁画、设计各专业工作室观摩学习,再回到课堂进行综合练习,由分门别类了解再到融会贯通应用,形成非常完整的教学设计方案。课堂训练始终强调的是作品的感觉,材料与形式的选择始终都为成就作品服务。因此,作者的主观能动体现在“用什么、怎么用”方面,而不限于采用什么画种上。“用什么、怎么用”可以更准确地表达作者的意图,这就需要反复练习和实验,选择最适合的方式。不同的材质选择如木质、纸质、金属、砂岩、布、麻、漆等材料的粗细、干湿、软硬、轻重、层次质地等,不同的应用产生不同感觉。不同形式表达如墨彩晕染、线描勾勒、工艺拼贴、版印拓刻、肌理堆叠等,不同的选择产生不同韵味。材质与形式的语言性非常丰富,尽可能地挖掘探索进行极致训练,可以深度拓展创作审美意识。“创作基础”课中要求学生从不同角度进行思考、对比、试练,比如,相同主题不同材料形式的练习,相同构图不同材料形式的练习,相同材料不同形式组织的练习等。材料及形式应用重点在于想法和观念。比如,可以用油画的材料画出传统国画在绢和纸上晕染的形式效果,材料和形式完美融合,准确表达出颇具“素心古意”的创作意趣。皴、擦、刷、流淌渗化等方法贴切而契合需要,情感和意境同时显现于作品,浑然一体,呈现出创作者自我表达的最佳方式,直接影响学生进行艺术创作的综合考量,这是“创作基础”课提升学生审美素养的训练方法之四。

七、当代特征,作品意识

随着时代、文化的转型,当代艺术正在成为一种美术史的存在。在这多元综合的当代艺术形态中,高校美术教学也需要向这个整体方向靠拢,从课程设置到艺术创作的方向都要不同程度地体现出当代性趣征。除了门类材料的相互融通,还要有思想观念的融合。多学科、多体系范畴的融合共享,成为典型的当代特征,比如,艺术与智能科技的融合,艺术与文学、影视的融合,艺术与哲学、心理学的融合,艺术与理、化、生的融合,艺术与劳动的融合等。有形的视觉与无形的观念实现着多种可能性,似乎只要有意识的流经就有艺术的影子。但是,在这样宽松的艺术创作环境下,高校美术教学的视角落在何处?虽然当代艺术是多种融合的可能性探究与实验,但一定不是滥用这种可能。艺术创作应该是基于作品视觉形式与内在情感及最佳观念为一体的完整表达,要有完整的作品感、作品意识!即使是习作,也要当作创作来做,秉着这样的态度才可训练出有创作视野和品质的作品。“创作基础”课中引导学生从视觉本身出发,动笔就要有成品意识。视觉看到的,哪些入画、哪些不画,学会有智慧地选择,做到视而不见、选择性地表现。“看到不画”是智慧,“面面俱到”是缺失。具体讲,画一个地方是为给别的地方留一方空间,虚无是为了怀抱实有,实有是为了成就虚无,每个色形都有它该在的坐标,舒适妥帖,共生相成。另外,关于作品,人们总会习惯地认为一定是有故事性的,习惯以叙事角度观看和作评论。其实,大部分作品仅仅是表达情感的,并不都讲故事,艺术作品就是一种感觉,并非都有事儿讲。创作要有成品意识,其主观性体现在“控制”二字:色度、形度、法度、画多画少、形式、风格趣味等如何控制,如何有目的地选择、把握,思考、对比。有时技术需要拣择、多少需要取舍、味道需要纯粹、色形需要显隐。创作要反复推敲,以画作整体为视觉框架,局部服务于整体,有的放矢又自然天成,自然与法度共存,形成完整独特的作品品味。无意识流动与主观把握相协作,带着这样的作品意识进行创作,才能在纷杂多元的环境下从容地彰显创作魅力,展现其审美内涵,这是“创作基础”课提升学生审美素养的训练方法之五。

八、结束语

当代美育教育语境下,高校美术教育的主要目的是帮助学生建立宽泛的审美价值观,唤醒学生隐藏于内在的审美意识,开启他们的艺术表现潜能,使之在文化艺术领域充分发挥自己的创作智慧。审美能力是对艺术觉知的敏感反应力,具有无限宽广、深远的潜在向度。教师的角色,应不止于教授外在的技法规范,更在于启迪和开发学生内在的审美觉性,使艺术教育回应并融入当代艺术形态环境与美育环境,和谐、动态、自然发展。

参考文献:

[1]国务院办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》[EB/OL].(2015-09-28)[2024-12-03].https://www.gov.cn/xinwen/2015-09/28/content_2939833.htm.

[2]中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》[EB/OL].(2017-01-25)[2024-12-03].https://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm.

[3]陈望衡.境外谈美[M].石家庄:花山文艺出版社,2004.

[4]尹少淳.美术教学研究与案例[M].北京:高等教育出版社,2007.

[5]周春花.美术教育的文化转向[M].重庆:西南师范大学出版社,2018.

[6]尹少淳,孟勐.学校美育与社会美育的互仿与渐融[J].美术,2021(2):6-9.

[7]孔新苗.“社会美育”三题:含义、实践、功能[J].美术,2021(2):10-14.

[8]段乔雨.教科书美育价值的遮蔽、澄明与实现[J].现代教育科学,2022(4):130-136.

◎编辑栗国花

作者简介:郭锐(1969—),女,汉族,山西榆次人,教授,硕士,研究方向:美术教育与绘画创作实践研究。

景文(1987—),女,汉族,山西太原人,讲师,博士,研究方向:美术教育与动画创作。