一流病理学课程线上、线下教学的探索性研究

作者: 郑慧哲 张景利 吴琦 郭素芬 王洪伟

①基金项目:牡丹江医学院教育教学改革项目(MYPY20200004);牡丹江医学院一流课程建设项目;黑龙江省高等学校课程思政示范课程。

作者简介:张景利(1981—),男,汉族,齐齐哈尔人,博士,副主任医师,研究方向:内科学(风湿免疫类疾病研究)。

吴琦(1978—),女,汉族,山东人,硕士,讲师,研究方向:病理学(肿瘤发病机制的研究)。

郭素芬(1968—),女,汉族,辽宁人,博士,教授,研究方向:病理学(肿瘤侵袭和转移分子病理机制的研究)。

王洪伟(1976—),女,汉族,黑龙江人,硕士,副教授,研究方向:病理学(肿瘤侵袭和转移分子病理机制的研究)。

*通讯作者:郑慧哲(1982—),女,汉族,山东人,硕士,副教授,研究方向:病理学(肿瘤侵袭和转移分子病理机制的研究)。

[摘 要] 目的:探究线上、线下融合教学模式在病理学课程中的应用效果。方法:选取2019级本科医学生,分三组,分别采用传统病理学教学模式,线上、线下融合教学模式和全线上教学模式,综合期末成绩和问卷调查结果对教学效果进行评估对比。结果:线上、线下融合教学模式的教学效果优于其余两种教学模式,差异有统计学意义。结论:传统线下教学模式和线上教学模式各有所长,线上、线下融合病理学教学模式相较于前两者会取得更好的教学效果。

[关 键 词] 病理学;教学模式;教学改革

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)15-0117-04

在“新医科”背景下,面向复合型、创新型人才的培养要求,课程创新教学势在必行。在线课程通过互联网将教学内容与实施教学活动的总和表现出来,具有交互性、共享性、开放性、协作性和自主性等基本特征,是互联网时代课程新的表现形式。2017年,国务院颁发了国家教育事业发展“十三五”规划 ,其中突出强调积极发展、全力推动“互联网+教育”新业态发展。为保障教学工作的顺利进行,如何充分发挥在线课堂和实体课堂各自的优势,尝试将在线教学与实体课堂教学进行有效的衔接和融合,进一步提高教学质量,进一步完善教学制度,是我们面临的重大问题和挑战。

病理学是研究疾病病因、发病机制、病理变化和转归的一门学科,是临床执业医师考试和医学生考研的必考内容。病理专业具有很强的服务性和社会性,具有鲜明的基础性、实践性和综合性的特点。病理专业的理论知识来源于学校,但实战能力培养却源于并将应用于医院临床工作中,是基础医学与临床医学之间的必要桥梁,因此需要在病理学教学过程中充分调动学生的主观能动性,帮助他们用基础阶段所学的知识在临床实践中更好地进行应用。

本研究通过在病理学教学过程中,将在线教学和实体课堂教学进行衔接和融合,从教学的设计与组织、教学过程中的模式、教学效果的评价等方面进行探索、实践、听取反馈,进行讨论、反思和进一步改进、完善,以期获得切实可行的最佳教学模式。

一、对象与方法

(一)研究对象

2020年9月到2021年7月间,选2019级本科医学专业学生398人作为研究对象,将学生分三组:A组(180人)、B组(180人)和C组(38人)。A组采用传统病理学教学模式;B组采用线上、线下融合病理学教学模式;C组采用全线上病理学教学模式。

(二)研究方法

1.传统病理学教学模式

学生进行线下教学主要以传统课堂教学模式进行。教师按照课程教学大纲,采用多种教学方法,合理设计教学环节,就像习近平总书记2019年指出:“要加大对学生认知规律和接受特点的研究,要坚持灌输性和启发性相统一,要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员、全过程、全方位育人”的“三全育人”方针一样,注重专业知识理论教学的基础上挖掘并融思政元素于其中,引导大学生践行社会主义核心价值观,形成正确的世界观、人生观和价值观,引导学生扣好人生“第一颗扣子”,顺利进行病理学理论和实验教学过程。主要方式采用课堂上教师用多媒体演示PPT结合板书进行授课,同时布置课前预习任务和课后作业进行知识巩固。

2.线上、线下融合病理学教学模式

在线下课堂教学的同时,进行线上、线下融合式教学尝试。教师按照教学大纲,通过合理设计教学环节,分为课前、课中、课后三部分,课前部分在线上发布课前任务清单,学生课前了解学习目标,完成在线预习,可观看简短的相关疾病的动画视频,同时引用具体案例资料,激发学生学习兴趣。在课中阶段,采用多种教学方法和手段进行课堂教学,同时将思政元素融入教学内容中,适时加入随堂测试和案例分析讨论环节丰富课堂内容,加快知识内化过程。课后阶段,在线上发布学习拓展资源供学生自学,同步练习检验学生学习效果并巩固知识点,教师可以通过学生提出的疑问和同步练习学生答题情况进行分析,进行有针对性的阶段性答疑。

3.全线上病理学教学模式

学生课程内容全部以线上教学模式进行。教师科学利用网络教学平台,合理安排教学环节,按照教学大纲,完成病理学全部教学内容。主要方式也分为线上课前预习、课中以在线直播形式授课和线上课后巩固阶段三部分。课前线上学习主要是提供学习资源,发布任务清单;细化学习目标,优化内容结构;跟踪学习进度,了解学生预习情况;丰富学习资源形式,动态调整课中部分的教学方案。课中部分采取直播形式进行在线教学并生成回放视频,方便未及时跟进学习节奏的同学进行回顾性学习,同时课上可在线实时互动,增强学生的参与度。课后学生可在网络平台讨论区进行讨论交流学习内容相关的案例,教师适时引导、答疑,促进学生知识内化和转化应用。

二、观察指标

(一)期末考核成绩

期末采用统一题型进行理论闭卷考试的形式(100分试卷,成绩加权0.7)。实验考核(平时成绩10分+纪律成绩5分+考核成绩15分)。平时成绩和纪律成绩主要反映学生课内出勤和作业完成情况,考核成绩主要体现学生对病理组织学切片的观察与诊断能力。

(二)问卷调查

在病理学全部课程完成后,通过问卷星小程序建立教学满意度调查问卷,以无记名形式通过师生共用网络平台发布,以便于学生可以无心理压力地反馈真实感受。本次教学满意度调查问卷内容参考国内对教学质量和学生自学质量的调查问卷进行设计,主要包括以下几个方面:(1)教师素养:仪表、职业素养、专业知识、责任心和教学热情等;(2)教学进度安排:教学环节设计、教学手段、教学思维及课堂氛围等;(3)师生沟通:课堂互动、课程答疑、点对点沟通等;(4)学习自主性:课前预习、阶段性复习、主动与老师沟通等;(5)学生感知:对本课程内容的学习感兴趣、有热情,接受本课程采用的教学形式;(6)潜能开发:收获到课程传授专业知识以外的素质提升,如面对教学方式和学习环境改变时所表现出的适应能力;(7)思维拓展:因病理学是基础医学和临床医学之间的桥梁学科,课程有助于拓展学生的临床思维;(8)课程思政融合效果:思政融入课程中,学生会获得不同的职业素养提升和思想领悟。

三、统计学方法

使用统计学软件SPSS20.0分别对各组研究对象的资料数据进行t检验,检验结果P<0.05为差异具有统计意义。

四、结果

本研究教学团队在开学前就进行紧张而认真的大量准备工作,团队成员进行在线教学平台使用的统一培训和有针对性的线上、线下集体备课活动,针对不同教学分组的教学特点设计、调整课程方案,精心准备教学使用多媒体课件及课程相关拓展资料收集和筛选工作。在课程进行中,团队不定期进行阶段性教学反馈,就发现的问题认真研讨和及时通过调整和改进教学方法等手段解决问题,提升教学质量。研究对象为2019级本科医学专业学生共398人,分为对照A组(180人)、实验B组(180人)和实验C组(38人),三组之间研究对象在年龄、性别上无明显差异。

(一)考试成绩分析

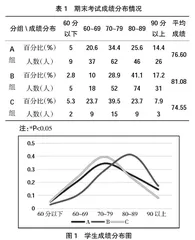

学期末各组学生进行考核后得出期末总成绩,期末总成绩=理论闭卷考试(70%)+实验成绩(30%),并对各组的成绩进行统计分析。结果显示:B组学生的总成绩(81.08分)明显高于A组(76.60分)和C组(74.55分),A组略高于C组,差异有统计学意义(P<0.01)。研究三组学生成绩分布情况发现,B组成绩分布曲线波峰集中于80分以上区带;A组和C组成绩分布曲线波峰集中于70~79分区带,两组的成绩分布曲线在80分以下区带特点相似C组略高于A组,在80分以上区带A组高于C组,详细信息如表1、图1所示。

(二)调查问卷分析

本项目教学满意度调查问卷内容参考国内对教学质量和学生自学质量的调查问卷进行设计,主要从八个方面教师素养、教学进度安排、师生沟通、学习自主性、学生感知度、潜能开发、思维拓展、课程思政融合效果了解学生对于教学的满意度情况。

课程结束后,通过问卷星小程序以无记名形式发布给研究对象,本次调查共发放问卷398份,回收有效问卷率97.7%。经统计分析,发现B组教学满意度明显优于A组和C组。A组与C组曲线各有交叉但整体面积相近。详情可见表2、图2。

五、讨论

2018年,教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局发布的《关于加强医教协同实施卓越医生教育培养计划2.0的意见》对新医科进行了全面部署,提出夯实本科人才培养在医学人才成长中的基础地位是全面推进医学人才培养模式改革的重要举措。2020 年,国务院办公厅发布的《关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34 号)指出,要以新医科统领医学教育创新,全面优化医学人才培养结构,加快高层次复合型医学人才培养。同年,教育部也提出了《关于一流本科课程建设的实施意见》。因此,“新医科”背景下对医学生的培养有了新的要求, 全面优化医学人才培养结构,加快高层次复合型医学人才培养是国家需要。“新医科”背景下医学教学课程改革需以创新为核心,其中特别是教师教学方式和学生学习方法的改革,是培养高素质医学人才的关键。

病理学是研究人体疾病发生发展规律的一门学科,它在基础医学与临床医学之间起着重要的“桥梁”作用。本课程既是医学生的专业基础必修课,也是医学生考研和临床执业医师考试必考课程。可见本课程在医学体系和对医学生职业素养培养过程中占有重要地位和作用。病理学亦属于形态学学科,教学难点表现为:概念较为抽象、知识点多,形态描述镜下组织学病变特点难理解,理解病变的发展变化与临床表现之间的联系较难等。

本研究通过设置相同学期研究对象,分为三组并采用不同教学模式进行衔接教学的研究方法,结合学生考核总成绩分析和教学满意度调查结果进行分析探讨哪一种模式更好。从期末成绩分析结果中不难发现,传统教学模式(A组:76.6分)和全线上教学模式(C组:74.55分)两组学生的平均成绩均明显低于线上、线下融合病理学教学模式组(B组:81.08分),且成绩分布曲线也表明B组学生成绩的整体优良率明显高于A、C两组;A组与C组比较,两组的平均成绩相近,但通过成绩分布情况相比较发现,A组和C组成绩分布曲线波峰集中于70~79分区带,两组的成绩分布曲线在80分以下区带分布特点相似,数据显示:60~79分区间A组(55%)、C组(63.2%),说明C组略高于A组;而数据显示:80分以上区间A组(40%)高于C组(31.6%),说明在80分以上区带A组又高于C组。这体现出A组与C组教学模式相比较各有优劣。对比三组教学满意度调查问卷统计结果表明:B组八维网络图覆盖面积明显大于A、C两组的面积,说明B组教学满意度明显优于A组和C组;而对比A组与C组的八维网络图显示:各成绩区段外围曲线有内外交叉情况存在:A组可见学生思维拓展和潜能开发方面略显不足,C组显示学生感知度相对欠佳;但A、C两组的整体覆盖面积相近,说明A组与C组的教学满意度各有优劣,整体呈现相近水平。