五年制高职教育一体化人才培养体系构建的探索

作者: 周文华 林静 罗萌 张薇 刘迪迪

[摘 要] 推进一体化人才培养,是五年制高职转变育人方式、提高人才培养质量的重要路径,构建一体化人才培养体系是五年制高职教育实施的关键。通过对五年制学前教育专业高职教育进行实践探索,从目标体系、课程体系、实践体系和评价体系四个维度进行五年制高职教育一体化人才培养体系的构建,形成五年制高职一体化育人体系。

[关 键 词] 五年制高职教育;一体化人才培养;培养体系

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)19-0041-04

五年制高职教育是指招收初中毕业生,融中等职业教育和高等职业教育于一体,实行五年贯通培养专科层次的高等职业教育,培养产业转型升级和企业技术创新需要的发展型、复合型和创新型高素质技术技能人才[1]。在五年制高职人才培养过程中,我校一直秉持一体化理念,以一体化思维,探索构建符合人才需求的学前教育人才培养目标,统筹设计一体化课程体系,长学制实施一体化实践体系,并且进行人才培养的一体化评价反馈,保障学前教育专业人才培养良性发展。

一、构建“三衔接”“四递进”五年制高职教育一体化培养目标体系

五年制高职教育一体化培养目标体系是整个培养体系的基础和开端,关乎人才培养的方向,影响着人才培养的质量。培养目标体系旨在通过学校组织的各种教育教学活动,对学生德、智、体、美等方面以及素质、知识、能力的规格与质量提出相应的标准[2]。

(一)总体培养目标

五年制一体化高职学前教育专业的总体培养目标要根据国家教育方针和教育目标,以高职教育办学指导思想为引领,以立德树人为根本目标,依据学校定位、专业的师范性、幼儿园等企业的市场需求、与岗位对应的核心能力和典型工作任务等来确定。具体如下:

本专业立足长株潭、面向湖南、辐射周边地区,培养能践行社会主义核心价值观、德智体美劳全面发展,理想信念坚定、热爱学前教育事业、师德高尚、儿童意识浓厚、注重保教结合;具备良好的人文科学素养和创新精神,扎实的幼儿发展和幼儿保育教育等知识;具有较强的活动设计与实施、环境创设、一日生活组织、班级管理、观察与评价等能力,一定的沟通与合作、反思与自我发展、数字化教育技术应用能力;面向学前教育行业,从事保育教育、班级管理及社会服务等工作的高素质复合型技术技能人才。

(二)“三衔接”“四递进”的培养目标

五年制一体化高职教育在具体培养目标的设定上需要充分考虑中高职学段的衔接与递进。在总体培养目标的要求下,以市场需求为导向,立足工作岗位,根据中高职学段的具体情况与学生学习规律进行划分与衔接,明确各个学段学生在专业知识、专业技能、职业情感、职业道德等方面的表现与要求,形成“三衔接”“四递进”的培养目标体系,为学生的全面发展和未来的职业发展奠定坚实的基础。

“三衔接”是指素质目标、知识目标和能力目标之间相互衔接,形成培养目标的整体框架。在培养过程中,这三个方面相互交织、相互促进,形成统一的培养体系。在这个框架下,每个目标又包含专业知识、专业技能、职业情感、职业道德四个方面的具体目标,形成从基础到深入、从单一到综合的递进关系。

1.素质目标

素质目标是学生综合素质和社会行为规范的基本要求,包括思想道德素质、个人心理素质、职业道德素质、身心和人文科学素质。学生在发展思想道德素质的同时,应该培养个人心理素质,形成积极向上的心态,以应对学习和工作中的挑战。同时,学生还应树立职业道德意识,明确自己在学前教育事业中的责任和使命。此外,身心和人文科学素质的培养不仅能够提升学生的综合素养,还能够为其未来的发展奠定坚实的基础。

2.知识目标

知识目标是学生在学习过程中应该掌握的基本理论和实践知识,包括思想政治理论、基本道德理论、基本通识理论、专业理论和应用理论。在培养目标体系中,知识目标具有递进性,即从基础到深入、从理论到实践。学生在学习过程中,首先,应该掌握思想政治和基本道德理论,树立正确的世界观、人生观和价值观。其次,学生还应该掌握基本通识理论,拓宽知识面,提升综合素养。最后,学生应该掌握专业理论和应用理论,为将来从事学前教育工作打下坚实的理论和实践基础。

3.能力目标

能力目标是学生在学习过程中应该培养和提升的能力,包括专业基本能力、专业核心能力、综合课程设计能力和劳动与心理调适能力。在培养目标体系中,学生应具备:专业基本能力,包括对学前教育的基本认识和了解,以及一定的教育实践能力;专业核心能力,包括对学前教育的深入理解和掌握,能够独立完成一定的教育任务,并具备一定的创新能力;综合课程设计能力,能够根据实际需求设计和组织教育活动,提升学前教育的质量和效果;劳动与心理调适能力,这不仅包括对自身心理健康的保持和调适,还包括对幼儿心理健康的关注和指导,以及对劳动的态度和能力的培养。

二、构建“一体贯通、循序渐进、多专融合”的一体化人才培养课程体系

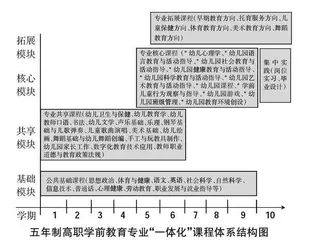

课程体系是实现人才培养目标的重要载体和手段,对人才培养起决定性作用,是提高人才培养质量的关键点。因此,围绕五年制高职教育人才培养目标,体现“高素质、应用型、技术技能人才”的特征,充分关注学生年龄小、学制长的特点,科学设置课程体系,对不同内容、不同形式、不同形态的课程进行有计划、有组织的系统设计,使各类课程整体优化,最终形成“基础模块+共享模块+核心模块+拓展模块”的五年制高职教育一体化课程体系。具体如下图所示。

(一)五年制高职一体化课程体系的构建逻辑

1.一体贯通

根据学生的认知规律、成长特点、教育教学规律,围绕五年制高职人才培养目标统筹安排知识、能力和素质结构及教学各环节,整体设计和设置10个学期涵盖中高职教育两个阶段教学内容的课程,避免中高职衔接过程中因专业方向偏差和教学内容重复等造成的学时损耗,实现中高职教育的相互贯通和有机衔接,从而整体优化专业人才培养方案,增加有效教学时间,提高教学效益。

2.循序渐进

五年制高职招收初中毕业生,学生入学年龄小,适应能力好,可塑性强,并且五年一贯的修业年限,有效延长了职业技能训练时间,有利于学生掌握比较复杂的技术和技能,并形成良好的职业意识、职业能力和职业素质,能形成牢固的专业思想和良好的职业道德,专业稳定性和归属感强。同时,五年制高职课程体系四个模块递进提升,使学生在素质养成、知识获得、技能习得、创造力方面随着学习时长的累积和年龄的增长而提升,有利于提升学生适应工作岗位的实践能力、专业技能、敬业精神和综合职业素质,从而成长为复合型技术技能人才。

3.多专融合

五年制高职课程体系围绕培养复合型高素质技术技能人才构建公共基础课程、专业共享课程、专业核心课程和专业拓展课程、社会实践课程,同时,通过校企合作,以职业岗位需求为依据,工作任务为载体,将职业资格标准和行业标准融入课程内容,构建以工作过程导向的“岗课赛证”的专业核心课程模块。并且每类课程又分为必修课和选修课,必修课是学生必修的基础内容和应达到的基本要求,选修课是学生进行专业群内模块化选修的课程,是满足学生个性发展和继续学习需要的跨专业、跨领域、跨学科的综合课程,着力培养多专融合的高素质人才。

(二)五年制高职一体化课程体系的构建特征

1.构建“成长式”课程体系,充分发挥五年贯通培养优势

根据专业培养目标,从学生长远发展的视角思考,结合用人单位和职业人的视角,统筹安排五年的学程和教学计划,整体设计中职和高职教育阶段的知识体系、能力体系和素质结构,构建适合五年制高职学生特点的“成长式”课程体系,实现职业教育课程观与素质教育课程观的有机融合,为五年制高职学生从少年成长为青年、从未成年人成长为成年人并向社会人过渡,由学生向职业人转换提供良好的保障,发挥好中高职相互贯通和无缝衔接的“立交桥”作用。

2.动态调整课程体系,高效推进课程建设

学校教务处组织学院专业负责人成立五年制高职教学指导队伍,形成中职和高职五年一贯共同的课程观和课程目标,不断完善和优化,促进课程观念、课程目标、课程内容、课程结构和课程活动方式改进,从而有效提高课程体系建设水平。

3.完善实践教学体系,有效提升专业技能

五年制高职学前教育专业将实践教学始终贯穿于整个学程中,依据教师教育规律和高素质技术技能人才培养必须经历从低级到高级循序渐进的规律,构建从简单到复杂、从单项到综合、从校内到校外的专业实践教学体系,统筹安排从专业认识实习、专业单项保育和游戏实训到专业综合岗位实习的实训环节,开展形式多样的工学结合人才培养模式创新实践,让学生大一就到附属幼儿园接触专业职业环境,五年能使学生不仅熟练掌握教育技能,而且形成良好的职业素养。

三、构建“进阶培养、共生共长、全程参与”的一体化人才培养实践体系

实践教学体系构建是落实一体化培养人才的重要环节,我校基于五年制的学制优势,秉持一体化设计理念,遵循“突出类型、共生双赢”的基本原则,以突出“岗位性、实践性、地区性、技术性”,形成了“进阶培养、共生共长、全程参与”的学前教育专业实践教学体系。

(一)五年制高职教育一体化实践教学体系的构建思路

以工作过程为主线、岗位典型工作任务为模块、实践能力为目标进行学前教育专业一体化实践教学体系的构建。其体系结构以中高职同构共生为起点,基于同构共生的系统思维,以落实二者在教育目标上的互利性、教育内容上的关联性、教育方法的共通性,以及师资队伍上的互借性,通过设计“进阶式”的实践教学目标,设置“呼应式”的实践教学项目,开展“贯通式”的实践体验训练,组建“一体化”的师资队伍建设,以实现不同学段的紧密结合。学前教育专业一体化实践教学体系包括实践目标、实践任务、实践形式、实践地点、实践管理五个方面。

(二)五年制高职教育一体化实践教学体系的构建要素

实践目标是实践教学体系的驱动系统,为开展实践教学指明了方向。确定目标要基于从业者整个职业生涯所应具备的能力要求,厘清必备的职业能力,包括通用能力和专业能力。前者指的是学生必备的基本技能和基本职业素养,如合作与沟通能力、信息技术能力、组织能力等,后者则是指学生从事某具体岗位的专业工作所必须具备的能力,如教育活动设计与指导能力、环境创设能力等;结合学情调研,综合考虑学生认知发展水平,将五年制划分为初阶与高阶两个学段,形成“进阶式”教学目标;统整所有学期和课程安排,将教学目标分解为学期目标和课程目标。

实践任务、实践形式、实践地点是实践教学体系的主导系统,为开展实践教学提供了运行动力。一方面,立足能力本位,优化实践教学环节。技能训练、认识实习、岗位实习等是基于工作过程、岗位技能和职业技能要求而设置的不同实践教学环节。技能训练主要是依托校内仿真实训室,开展模拟实践教学,以帮助学生掌握包括单项能力和综合技术应用能力的训练。各类实习则是依托校外实训基地,以真实工作场域开展岗位融合实践教学,以帮助学生掌握对应岗位所从事工作的具体内容和职业要求。另一方面,推动校企共生共长,带动全程参与实践教学。积极制定相关政策,设定多项校企合作专项项目,如“借智工程”“启智计划”,邀请行业企业灵活地参与实践教学全过程,以项目带动专业人才培养。此外,我校邀请行业、企业、兄弟院校等成立学前教育产业联盟,形成产业命运共同体,深化校企共育专业人才,以提高一体化人才培养质量。