心理素质训练营对大学生人际关系提升的实证研究

作者: 许敏 梁琪 田雨欣

[摘 要] 研究以106名参与和谐人际心理素质训练营的大学生为研究对象,经过10次20个学时训练营学习与活动,探讨心理素质训练营对大学生人际关系的提升作用。研究采用定量和定性相结合的方法,以大学生“人际关系综合诊断量表”的数据作为定量研究依据,以训练营结束时学生的自我成长报告作为定性研究的依据,研究结果显示,和谐人际心理素质训练营对大学生人际关系的提升有显著效果。心理素质训练营为大学生心理健康教育提供了新路径与新方法。

[关 键 词] 人际关系;心理素质训练;大学生

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)21-0113-04

学会与人相处,经营好人际关系是大学生的人生必修课。大学生的人际关系总的来说是健康的、积极的,但是也存在不少问题,一些大学生不同程度地存在阶段性的人际关系失调,有些甚至出现了严重的人际关系障碍[1]。研究表明:有46.09%在校大学生受人际关系困扰[2]。在高校心理健康教育工作中,人际关系困扰成为大学生来访者预约咨询最多的一类问题,人际关系问题已成为困扰大学生生活与身心健康的重要影响因素[3]。

本研究探讨心理素质训练营活动对大学生人际关系提升的作用,通过心理素质训练营活动有针对性地训练大学生人际交往的方式,系统改善大学生人际交往技能,实现大学生人际交往能力的提升。心理素质训练营活动是我校大学生心理健康服务中心开展的大学生心理健康教育特色活动,针对有相同心理困扰的大学生提供专业化、系统化的心理辅导,从而提升他们的心理素质,发展他们的心理能力。

一、心理素质训练营的基本内涵

心理素质是在个体已有的生理条件和知识经验的基础上,将外部刺激内化为基本的、稳定的并且与个体适应性行为和创造性行为具有密切关联的心理品质,因此心理素质的形成受到生理、心理和各种外部条件的影响。换句话说,心理素质是在人先天因素的基础上,受后天教育、环境的影响下形成发展的相对稳定的心理品质,它既包括智力等认知因素,也包含个性心理特征和个性心理倾向等非智力因素。素质教育的宗旨是提高民族素质,与应试教育相比较,素质教育有三个明显的特点:素质教育的对象是全体学生,让所有学生都有同等的机会受教育并具备良好发展的条件;素质教育的内容是学习各个方面,促进学生在德智体美劳多方面发展;素质教育面向的是学生的未来,鼓励学生为了民族和社会的发展而学习。心理素质教育是素质教育的重要组成部分,高素质人才的培养更加需要重视心理素质的提高。目前各高校应响应国家号召,做好大学生的素质教育工作,尤其是心理素质的培养,积极地进行整合协调,维护大学生的心理健康,培养创新思维与科学素养,锻炼其艰苦奋斗的精神,增强大学生适应新环境、新生活的能力,帮助大学生全面发展。

大学生的心理发展在认知思维、自我意识、价值观人生观、情绪情感四个方面都表现出该年龄阶段的特点[4]。在认知思维方面,大学生主要以辩证逻辑思维为主,但对该思维方式的运用还不太成熟,在运用辩证逻辑思维思考问题的同时也存在简单、片面看待问题的情况。在自我意识方面,大学生表现出自我探索和自我关心的特点,还没有形成稳定的自我意识,对他人的评价依然比较敏感。大学生独立意识和自我意识的快速发展,会对教育教学效果产生影响,传统的教学方式容易让大学生产生被束缚和制约的感受,从而通过叛逆、反抗来表达自己的自主性。大学生的价值观和人生观也在慢慢发展成熟,但由于缺乏充足的知识经验,大学生的价值观和人生观容易受外界各种因素的影响。大学生在情绪情感方面表现出情绪体验丰富但波动较大的特点,这种心理特点使大学生的课堂表现与现实生活存在差异。大学生自我意识的发展让大学生情绪情感的内隐性增强,这不利于学校对教学成果进行真实客观的评价。综合以上特点,在设计课堂时,应符合大学生的心理发展特点,将传统的教学方式与现代化教学手段相结合,使用新兴的教学技术,吸引学生的注意力,营造良好的学习氛围。

心理素质训练营根据大学生的心理发展规律,采用行动导向的教学方式,依据积极心理学和团体心理辅导理论设计教学过程,并通过活动、影视等方式,采用可视、可听、参与式、互动式的教学方法,吸引大学生的注意力,增加其课堂活跃度,该教学设计具有如下特点:

第一,立足作为一种体验式、互动式的心理健康活动,立足于实践性、普及性、趣味性与高效性等特点[5],以提高大学生的心理素质为重点,促进学生全面发展和健康成长为教学目标,回应大学生的心理成长需要[6],通过帮助大学生愉悦身心、接纳自我、改善关系、开发潜能和健全人格。

第二,运用积极心理学和团体心理辅导原理,引导学生亲身体验、感受和感悟,并且结合相关心理学知识的学习,让学生带着真实的感情主动学习并将获取的知识或经验内化为个人的知识,提高适应社会生活和自我发展的能力,同时学会正确地评价自己,积极地看待他人与事件,增强人际交往能力,从而提升幸福感[7]。

第三,根据大学生的心理发展特点和规律,运用相关理念技术,通过团体内部人际互动的模式,促进成员间建立安全、温暖与尊重的氛围。通过知识讲授、自我体验、讨论分享与户外素质拓展等多样化的训练形式,着力建立朋辈互动、互助的心理支持系统,促进大学生建立积极认知观念,感受积极情绪体验,形成积极人际关系,发展积极言行,提升主观幸福感,从而提升心理健康发展与心理素质,使其能以积极健康的心态面对机遇,迎接挑战,充分实现自我价值。

二、和谐人际心理素质训练营对大学生人际关系提升的实证研究

(一)研究对象与方法

以106名参与和谐人际心理素质训练营的大学生为研究对象。其中,男生20人,女生86人;文科学生56人,理科学生50人;大一、大二、大三年级的学生分别为56人、46人、4人;年龄为17~22岁。研究时间为一学期,研究工具采用郑日昌编制的“人际关系综合诊断量表”,该量表的分半信度为0.78,Cronbach α信度系数为0.86。

(二)研究过程

1.前测。在训练营开始前,对研究对象团体施测“人际关系综合诊断量表”,了解学生的人际关系状况。

2.训练营方案实施。第一次训练营活动:团队破冰,制定团队规则;第二次训练营活动:学会倾听,掌握双向沟通;第三次训练营活动:学习非语言表达的技巧;第四次训练营活动:自我认识,性格探索;第五次训练营活动:掌握自我暴露,感受共情原理;第六次训练营活动:认识人际冲突,学会共赢思维;第七次训练营活动:主题心理电影《律政俏佳人》赏析;第八次训练营活动:户外素质拓展训练;第九次训练营活动:发现人际财富,拓展人际圈;第十次训练营活动:活动总结,分享告别。

3.后测。训练营结束时,对研究对象进行第二次心理测验,并与前测数据进行比较分析。

(三)研究资料处理

本研究采用定量与定性研究相结合的方式对研究资料进行处理。定量研究为对心理测量量表的数据分析,数据分析采用SPSS 20.0统计软件进行;定性研究采用内容分析法对学生训练营结束时的自我成长报告进行分析,研究学生参与训练的主观感受、自我改变及人际关系改善情况。

(四)结果

1.人际关系综合诊断量表前测与后测的方差分析结果

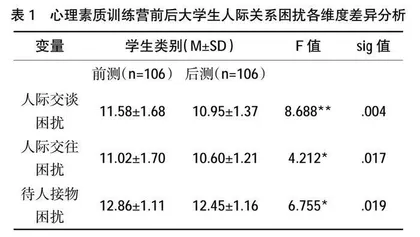

研究对参加和谐人际心理素质训练营的学生参训前后在人际关系困扰四个维度的变化进行了方差分析(见表1)。结果显示,参加和谐人际心理素质训练营的106名学生,参训前后在人际关系困扰的人际交谈、人际交往、待人接物困扰三个维度差异显著,在异性交往困扰的差异不显著。从数据分析上看和谐人际心理素质训练营对改善大学生人际关系困扰有积极作用。

2.学生自我成长报告分析

对所有参加和谐人际心理素质训练营学生的自我成长报告按阅读原始资料、登录、建立编码、归档等步骤对文本资料进行分析处理,在大学生人际关系提升这一项目概念类属中萃取出3个核心类属。为真实展现大学生的情况在结果分析中呈现报告原话,按参训大学生提到与研究主题相关叙述句的先后编号,如(S1,1)代表参训大学生S1自我成长报告提到与研究主题相关的第一句话。

(1)人际沟通方面

“在和谐人际训练营的活动中,老师从如何倾听、有效沟通、人际冲突解决等角度让我掌握了人际沟通中的有效技巧。”(S11,14) “主题活动后的分小组讨论分享让我能够勇敢地对组员们表达出自己的内心感受,同时也学会了倾听和理解他人的感受。”(S14,24)“通过角色扮演展现寝室的人际冲突让我们有更多交流、沟通的机会。这样理论和实践的结合,让我在与他人的沟通时不再紧张无措、语无伦次。”(S35,31)

(2)与人相处方面

“之前自己害怕与陌生人接触,在班上和社团中都是最默默无闻的一个。通过参加训练营活动,我学会了与人交流的方法,学会了双向沟通和非语言表达。”(S23,12)“在户外素质拓展训练活动中,我所在的小组团结一心、克服困难完成很多意想不到的挑战。这样的训练活动让我感受到了团队的力量,也让我突破了内心的局限,更勇于与他人合作、交流。”(S73,38)

(3)待人接物方面

“训练营的很多活动都让我对自己的认识更加深刻,在魅力测试站活动中,我们反思了自己的哪些个性品质给我带来了好人缘,有些个性需要改善。让我更懂得了怎样与他人互动。”(S52,46)“通过观看《律政俏佳人》这部心理电影,从女主人公身上我学会了很多与同学、朋友相处的方法,也认识到只有自己的自信、独立才能让自己拥有更好的人际关系。在训练营的十次活动中,我和组员们一起学习,在主题活动和讨论分享过程中提升了自己与人交往的能力。”(S87,92)

三、结果讨论

实证研究的结果说明和谐人际心理素质训练营对大学生人际关系的提升有显著效果,这符合之前的研究结论。单颖、郭菊(2012)的研究表明,大学生在积极团体心理辅导的过程中通过增加积极情感体验和模拟真实的社会环境,可以促进学生培养良好情绪管理和人际交往方式[8]。宋大力、袁红波(2011)的研究表明,人际交往团体辅导对改善大学生的人际关系,提高心理健康水平是有效的[9]。

定量研究结果表明,经过10次的训练营活动,学生们提升最大的在人际关系中的人际交谈方面,训练前后差异显著。训练营的活动是体验式、互动式,通过设置大学生日常生活中常见的人际交往场景,让学生参与、体验,在彼此互动中加强了人际沟通能力,克服了人际沟通障碍。在10次训练营活动中,学生不仅学习了人际沟通的理论,同时在主题练习中实践了这些理论,通过练习和体验,真正让学生勇于突破自我,敢于表达自我。

训练营的主要成员是在校大学生,大学生正是处于成年早期发展阶段,按照埃里克森的人格发展八阶段模型,此时的学生正处于寻求获得亲密感与避免孤独感的任务中[10]。在活动中成员之间的互动与交流,使学生体验了积极情绪,获得了尊重与理解,感受到了社会支持,有利于对人际互动与社会支持产生积极信念,完成此阶段的任务,获得更好的成长机会。并利于产生强烈的希望体验,表现在对人际目标、动力意识与策略的心理认知评价,是一种稳定而持久的心理品质[11],激发学生人际关系的建立。