探究工科化学教学中学生化学思维能力和创新素养的培养

作者: 闫丽岗 贾慧劼 白一甲 高雪川

[摘 要] 在“新工科”人才培养目标理念的推动下,工科化学教学不仅担负着学生系统学习化学知识的任务,还承载着锻炼学生逻辑思维能力、理解化学学科本质、提升学生化学思维以及提高学生解决问题能力的重任。鉴于以上要求,对教师如何利用工科化学课程教学培养学生化学思维能力和创新素养进行了针对性的探究。以工科化学教学设计中的教学内容为例,简单阐述了教师教学设计中的设计课堂问题、增加综合性创新实验、对比分析实验现象和有序串联知识拓展教学思路,以及如何在授课过程中体现学科思维的过程性、逻辑性、演绎性、分类归纳、对比分析、综合概括、抽象和具象思维等学科思维方法。循环渐进地将学生的化学思维能力从“自然经验”有序过渡到“逻辑经验”,提升了学生辩证逻辑思维和创造性化学思维能力,最终实现创新素养的培养。

[关 键 词] 工科化学教学; 化学思维能力; 创新素养

[中图分类号] G640 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)27-0054-04

工科化学是针对非化学化工类专业学生开设的一门培养学生化学素养的基础化学课程,同时是工科专业把化学的理论、方法与工程技术有机联系起来的重要桥梁[1]。在“新工科”理念的推动下,通过工科化学课程的系统学习,学生能用化学的观点分析和认识工程技术中的化学问题,提高科学素养,从而成为具有开拓创新能力的现代化工程技术应用型人才。所以,工科化学教学不仅担负着学生系统学习化学知识的任务,还承载着锻炼学生逻辑思维能力、理解化学学科本质、提升学生化学思维以及创新素养、提高学生解决问题能力的重任[2]。目前对于学生创新素养还没有形成统一的认识,刘珊珊在文中将创新素养分为创新能力、创新知识和创新意识三个方面。创新能力是个体在创新实践中运用知识和技能解决问题、推动变革的能力;创新知识是个体将与创新相关的理论知识其转化为适合自身使用的知识体系;创新意识将创新能力和创新知识有机结合,实现创新效果的最大化[3]。刘广耀等的研究认为学生创新素养就是学生能够利用各种技术、信息、资源等,创造出新颖且有价值的理念、观点、方法、方案、产品或其他成果的一种品格和能力[4]。化学化工专业的大学生创新主要以创新实验项目为主,即以教师课题为核心,在研究课题的过程当中,学生发现问题、解决问题,用理论指导实践,再把实践上升到理论,充分调动学生的主动性、积极性和创造性, 在这个反复的过程中,学生的创新能力大大提高[5]。但对于非化学化工专业学生如何利用工科化学的知识解决本专业中工程问题中的化学问题,即工科化学的知识学习如何提升学生创新素养,从而实现“新工科”人才培养目标。解决这一问题,对于工科化学教师是一种全新的挑战。

为了解答上述问题,还需要对大学生创新素养进行更加深入的理解。创新素养必须具备创新的思维方式,其中包括类比、联想式等。类比式思维是通过把较为陌生的事物与较为熟悉的事物加以对比分析,综合概括并获得解决问题的思路;联想式思维是不同事物的表象之间分类归纳,寻找事物之间存在的某种关联,从自然经验过渡到逻辑经验的过程,引发了人们的想象。与此同时,化学学科里富含能揭示学科思维的过程性、逻辑性、演绎性的学科特质,最终形成基于归纳性、理论化的学科思维逻辑的体系[6]。2012年,刘玉荣和王后雄认为化学思维能力包含基本概念的理解、常见化学规律的推理能力、论证化学现象的能力、探究问题和解决问题的各方面能力[7]。所以,学生通过对工科化学的系统性学习,能够激发对化学学习的兴趣,并以此培养化学思维能力,提升创新素养和综合素质。

工科化学教学具有以下特点:1.授课时间不足。由于工科化学课程为公共课,培养方案要求学生在一学期24个学时内完成四个章节的教学内容。教师在较短的时间内不仅要讲授完全部知识点,还要求讲授理论联系实际的知识拓展部分。2.学生缺乏主动学习的动力。工科化学教师授课主要面向对象为大一学生,学生上课过程中对已学习过的内容缺乏足够的兴趣和专注度。3.工科化学实验课程内容中缺乏以学生自主创新为课题的开放性实验项目,导致学生只是简单地观察实验现象、重复完善的实验内容。实验课程已无法满足学生对理论化学指导实际化学问题的好奇心与求知欲,同时也减少了学生发现问题和解决问题的机会。如何打破大一学生以高中化学知识为内容所形成的知识闭环,重新产生学习兴趣并构建新的知识体系,培养学生的创新知识和创新能力?如何利用工科化学实验给学生提供培养创新意识的机会?这些问题是工科化学教师在授课中需要解决的根本问题[8]。

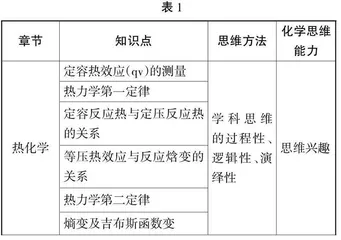

鉴于以上要求和课程特点,工科化学教师在教学设计时不仅要短时间内传授学科知识,激发学生的学习兴趣,还要从学科知识本身体现其背后的学科思想方法,进而培养学生的创新素养。本文根据工科化学的大部分知识框架及知识要点,挖掘其中相关讲授知识的思维方法和培养的思维能力,如表1所示。

以下将简单阐述如何利用逐步递进的四个教学案例分析和设计,将工科化学知识教学与培养学生化学思维能力和创新素养有机结合。

第一阶段,以问题为驱动力,体现学科思维的过程性、逻辑性、演绎性,启发学生的思维兴趣。

培养思维能力总是从问题产生开始的,为了调动学生的学习兴趣,教师所提出的问题不仅能打破学生固有知识闭环、激起学生兴趣,还能将课程内容排布与解答问题的过程紧密结合。

例1.教师在热力学学习过程中抛出如下问题:“焓变是高中学习的内容,反应热的运算中为什么要用焓变计算反应的热量变化,而不用热量这一物理量来计算反应的热量变化呢?”在热力学部分中根本性问题为如何判断化学反应能否自发进行,为了展示解决这一问题的过程性。首先,讲述人们第一个可观察的化学反应的物理量的变化是热量,提出一个问题:“如何测定化学反应的热量变化?”随后讲解实验科学的弾式热量计的设计与应用,测定了化学反应的等容热效应。其次,以问题“等容热效应与等压热效应的关系”为导向,引出热力学第一定律并通过该定律推理了等容热效应与等压热效应的关系以及等压反应热转化为焓变的意义。最后,将弹式热量计测定获得的各种等容热效应与附录中提供的反应焓变值合理地联系起来,应用附录中的数值推测未知反应的焓变值。学生在这部分学习中不仅解答了高中时热量值为什么用焓变代替热量的问题,还给学生展示了科学家从问题的提出,应用实验手段获得基础数据,利用基本原理对实验规律和实验数据的再次修正,最后将修正后的规律和数据应用化学反应的推测整个过程。

例2.教师在化学动力学学习过程中提出问题:“假设有一个反应的吉布斯函数变的理论计算值很小,判断该反应能够自发进行,但是在实际实验中未能观察到反应现象的产生。请问这是什么原因?”教师提炼学生答案,活跃课堂气氛,并引导学生思维向化学反应的速度的方向转移。为了展示解决这一问题的过程,首先,从反应速率的定义中得出反应速率的基础公式,根据化学反应的实际应用条件得出恒容条件下的反应速率公式。其次,为了简化研究化学反应的反应速率问题,人们对化学反应进行了分类,可分为一步完成的基元反应和多步完成的复合反应;以高中关于半衰期的知识讲解一级反应的三个基本特征,列举出如何利用实验方法(五氧化二氮的分解反应)判断反应的级数。最后,教师将展示人们利用温度对反应速率的影响反应研究得出的阿仑尼乌斯公式和化学动力学最重要的活化能概念;利用活化能对化学反应速率的重要意义,促进学生理解与实际紧密相关的催化剂的作用和应用。学生在学习过程中将参与到科学家从发现问题到解决问题的整个科学思维过程,同时获得科学家利用实验研究结果逻辑推演成为理论规律的研究思路。以上课程教学案例均在展示教学内容的过程中体现了化学学科思维的过程性、逻辑性和演绎性。

第二阶段,以课本中的实验案例讲解为导向,利用分类归纳、对比分析、综合概括等思维方法,培养学生的抽象和具象思维能力。

抽象和具象思维都属于化学思维,其中对事物表象的习得和物质性质的观察应借助具象思维,但化学的学习往往处于宏微观、位构性间,因此,对于物质本质的探究和推理需要采用抽象思维[9]。

例1.在“溶液的通性”这一章节中,学生可以借助难挥发的非电解质稀溶液的蒸气压下降、沸点升高和凝固点降低等具体的实验现象建立具象思维,同时以电解质溶液不服从稀溶液定律的实验和理论结果做对比分析,综合概括出溶质解离性的差异——电离理论这一抽象概念。教师在进行“溶液的通性”教学设计时,首先,以水在不同温度下的蒸气压变化的具体实验现象为导向,让学生推理出温度与蒸气压变化互相转换的抽象思维关系。其次,应用对比分析方法理解难挥发的非电解质稀溶液的蒸气压、沸点和凝固点变化的实验结果,推导出理论公式。最后,讲解电解质溶液不服从稀溶液定律的实验现象,引导学生从物质的宏观现象联系到物质的微观本质,探究和推理电解质溶质溶入溶剂后的解离过程及解离程度,从而归纳和概括出电离理论这一抽象概念。

例2.在“电化学”这一章节中,学生以高中学习期间学习的原电池的组成、原电池中的化学反应等具体的实验现象建立具象思维,同时对比分析电池电动势实验值和理论计算值之间的差异,综合电池反应的吉布斯函数变与电动势的关系和热力学的化学反应等,概括出电动势的能斯特方程这一抽象概念,再次对比分析修正后的电池电动势理论计算值和实验值。教师在进行“原电池”的教学设计时,首先,以原电池的实验为导向,引导学生回忆高中课程中的内容。其次,对比分析原电池实验中电压计读数与两电极的电极电势差值的关系,概括应用原电池实验获得各种不同电极的相对电极电势值。最后,理论与实验相结合,衔接化学热力学部分求解电池反应的吉布斯函数变,并推理出吉布斯函数变与电池电动势的关系,展示实验和理论计算两种方式求解电池电动势;以原电池的实验为研究对象,要求学生对比分析不同溶液浓度对电池电动势的影响;引导学生利用热力学的化学反应等,概括电动势的能斯特方程这一抽象概念,应用理论修正原电池实验,使原电池的计算值和实验值相一致,增强学生理论推导的兴趣。

第三阶段,以知识拓展为契机,将学生的思维能力从“自然经验”有序过渡到“逻辑经验”,提升学生的辩证逻辑思维和创造性化学思维能力。

知识拓展不仅要为学生展示化学学科对社会生活的贡献,还承载了工科化学的教学目标,即培养出具有开拓创新能力的现代化工程技术应用型人才。学生在经过系统化学习了化学知识、锻炼了思维能力、理解了学科本质之后,最终目标是培养主动运用化学思想认识身边事物和处理问题的思维习惯[10]。工科化学学习内容包含大量的学科拓展知识、能源的合理利用、大气污染和水污染等。首先,利用能量守恒原理和熵增原理解读日常实际问题中能源的利用以及能源利用中引起的污染问题,引导学生利用能量变化原理的“逻辑经验”代替日常生活中感官获得的“自然经验”思考全球污染问题。其次,以“如何治理汽车尾气引起的大气污染?”这一问题创设情境为主线,引导学生通过能量利用效率提出解决方案,适时地将电动汽车的发展迁移到电池的发展。将电池电势与吉布斯自由能相结合,了解原电池在能量转化过程中的作用。让学生在解决问题的活动中完成化学基本观念的建构。最后,联系锂电池的原理和发展过程以及中国电动汽车发展与目前面临的问题,促进学生对所学化学知识的理解, 提高学生的创造性思维。