医学博士研究生培养模式的现状与思考:基于培养质量的分析

作者: 张晓俊 张杰 顾楷 单炯

[摘 要] 通过对东部某“双一流”建设高校大学2019届—2021届不同培养方式毕业的医学学术学位博士生的学位论文质量、发表论文情况及就业表现情况进行总结和分析,探讨医学学术学位博士生不同培养模式的质量情况和培养特点。结果显示,贯通式培养模式的博士生在学位论文质量、顶端论文发表情况及就业情况均优于分段式培养博士生。研究建议可以通过适当扩大贯通式培养招生规模、全过程管理优化分段式培养模式、进一步完善本科直博培养体系、建立科研与就业衔接机制等措施,全面提升医学学术学位博士生的培养质量。

[关 键 词] 培养模式;培养质量;医学博士研究生

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)27-0149-04

博士研究生教育是我国教育体系的最高层次,是培养高素质创新拔尖人才的聚集地。为了满足卫生健康领域对医学拔尖创新人才的多样化需求,提高医学高层次创新型人才培养质量,在传统的研究生分段式培养的基础上,我国在临床医学专业开始试点探索贯通式培养模式的道路[1],通过不断优化和完善,形成了本科直博、硕博连读和“申请—考核”制三种主要的招生和培养模式。本文拟通过对东部地区某“双一流”高校2019届—2021届不同培养方式毕业的医学博士研究生的培养质量进行总结和分析,探讨不同培养模式的医学博士研究生的培养成效和培养规律。

一、研究背景

近年来,为满足我国对医疗卫生事业高层次人才日益增长的需求,医学博士研究生招生规模不断扩大[2-4]。随着招生规模的扩大,我国医学博士研究生的创新专项培养模式也不断涌现,培养质量也逐步提升。对于新出现的培养模式的分析探讨热度趋高,但多数研究聚焦于对制度政策演变、国外制度方案对比借鉴和未来政策导向的宏观层面的理论思考与探索。现行的研究中对我国医学博士培养模式与培养质量之间的关系量化回顾性探索不多,本研究拟通过比较不同培养模式的博士生培养质量,客观分析不同培养模式间的差异,探讨不同培养模式对人才培养质量的影响。

二、概念界定

博士生培养模式是指根据博士生教育思想和培养目标而采取的博士生培养过程的标准样式与运行方式,根据培养制度可以分为贯通式博士生培养模式和分段式博士生培养模式。贯通式博士生培养模式是指把硕士生阶段和博士生阶段作为一个整体统筹考虑的博士生培养模式,以直接攻博、硕博连读两种方式为主[5-6]。与之相对的分段式博士生培养模式是指硕士生教育和博士生教育分段培养博士生的博士生培养模式,包括普通招考和“申请—考核”制两种入学途经。

研究生培养质量是指研究生从入学到接受研究生教育期间个体本身素质与能力的提升,其中学术学位博士研究生培养质量可以进一步概括为提高博士生科研创新能力的程度[6-7]。一般而言,科研成果是作为评价学术学位博士生培养质量的主要衡量标准。其中,博士学位论文质量和发表科研论文是主要评价依据[7]。同时,博士生就业质量作为体现博士生满足就业需求和实现就业目标的程度,对培养质量也是一个重要的结果评价反馈[8-9]。因此,本研究将从博士生学位论文质量情况、发表论文情况及就业质量情况这三方面对医学学术学位博士生培养质量开展分析与讨论。

三、数据来源

(一)研究对象

调查采集东部某“双一流”建设高校2019—2021三年间毕业的医学学术学位博士研究生1093名。其中2019届385名(35.2%),2020届379名(34.7%),2021届329名(30.1%);男性475名(43.5%),女性618名(56.5%);普通分段式培养博士生793名(72.6%),贯通式培养博士研究生300名(27.4%),其中本科直博研究生79名(占贯通式培养总数26.3%),硕博连读研究生221名(占贯通式培养总数73.7%)。分段式培养博士生平均培养年限3.23年(基本培养年限3年),贯通式培养博士生平均年限5.39年(基本培养年限5年),其中本科直博研究生平均年限5.28年(基本培养年限5年),硕博连读研究生平均年限5.43年(基本培养年限5年,其中2年为硕士培养,转段后3年为博士培养)。

(二)统计学方法

使用EpiData 3.1软件建立数据库,SPSS 20.0统计学软件对数据进行分析。由于相关数据均不符合正态性分布,故采用非参数检验进行分析。

四、研究结果

(一)不同培养模式间学生学位论文质量情况

该校博士学位论文采取双盲评审,同行专家从论文选题、创新性及论文价值、基础知识及科研能力、论文规范性这四个方面进行评价,与国内大多数高校的博士学位论文评阅指标体系相同[10]。评议结果分为“优秀”“良好”“一般”“较差”四档。本研究根据评价结果分级赋值为:优秀=3,良好=2,一般=1,较差=0。

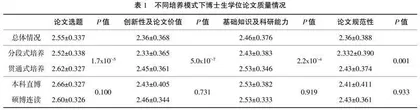

如表1所示,通过使用Mann-Whitney U检验,贯通式培养博士生与分段式培养博士生在论文选题方面具有统计学差异(P<0.05),贯通式平均得分2.62优于分段式的2.52;在创新性及论文价值方面,两者具有统计学差异(P<0.05),贯通式平均得分2.45优于分段式2.33;在基础知识及科研能力方面,两者具有统计学差异(P<0.05),贯通式平均得分2.53优于分段式的2.43;在论文规范性方面,两者具有统计学差异(P<0.05),贯通式平均得分2.43优于分段式的2.33。

在贯通式培养中,本科直博与硕博连读学生在学位论文评审四个一级指标方面无统计学差异。

(二)不同培养模式博士生发表论文情况

我们对贯通式和分段式培养的博士生发表论文情况做了调查统计,考虑到科研成果的延后性,发表论文的时间统计范围为在学期间及毕业后两年内。贯通式培养博士生所发表SCI论文人均总篇数为2.27篇,分段式培养博士生人均为2.29篇,两者相近,无统计学差异(P=0.752);而从在JCR Q1分区发表的论文篇数情况看,贯通式培养与分段式有统计学差异,贯通式培养博士生在JCR Q1区发表论文情况好于分段式培养博士生;相比而言,贯通式培养更利于博士生发表高质量论文。

如表2所示,在贯通式培养中,本科直博与硕博连读博士生在JCR Q1分区发表的论文篇数分别为1.44±1.040和1.45±1.376,两组间无统计学差异(P>0.05);而硕博连读培养博士生发表SCI论文人均总篇数为2.53±2.039,明显高于本科直博学生的1.56±1.248,差异有统计学意义(P<0.05)。硕博连读博士生在SCI论文发表人均总篇数情况优于本科直博学生。

(三)不同培养模式博士毕业生就业情况

追踪毕业生毕业后去向,根据其签约单位情况分类为高质量就业(“双一流”高校博士后或工作、党政机关、重点科研单位、我国各榜单交叉前100位的医院、世界500强企业,全球各榜单交叉前100位海外高校)、普通就业(未纳入高质量就业范围)及未就业。

1093名纳入调查的博士生中,去除入学时已有工作单位的定向培养博士72人,在剩余1021人中,贯通式培养博士毕业生高质量就业255人、普通就业39人、未就业6人;分段式培养博士毕业生高质量就业567人、普通就业145人、未就业9人。贯通式培养高质量就业的比例明显高于分段式培养。通过使用Mann-Whitney U检验,贯通式培养和分段式培养间就业情况分布P<0.05,具有统计学差异。贯通式培养的就业情况总体较好于分段式培养,见表3。在贯通式培养中,本科直博与硕博连读博士生在就业方面不存在统计学差异。

五、结论与建议

本研究通过实证研究,得出的主要结论有:贯通式博士生培养模式的培养质量显著高于分段式。在学位论文质量、顶端论文和就业质量这三个方面,两者均有统计学差异,贯通式博士生培养模式的培养质量更优。贯通式博士生培养模式中,硕博连读与本科直博的培养质量相近,仅在顶端论文方面硕博连读模式优于本科直博,其余无明显差异。基于研究结论,提出如下建议。

(一)促进贯通式培养模式,适当扩大贯通式培养招生规模

一般而言,学术学位博士侧重对学术素养和科研创新能力培养,长周期贯通式培养模式有利于通过统筹安排课程学习与科研实践等形式,为科研成果产出提供了相对完整的时间和基础[11]。相较于常规培养模式,贯通式培养更有利于取得高水平科研产出和研究成果,从而撰写出更完善、更有质量的博士学位论文。本研究中贯通式培养的博士生在学位论文质量、高质量论文发表以及就业总体情况方面中均优于常规培养模式,进一步说明医学博士生长周期贯通式培养更有利于提高医学人才培养的质量。医学博士研究生培养内容主要包含基础知识、前沿进展学习以及实验室课题研究,前者以课堂授课及讲座形式为主,后者则主要在导师指导下开展科学研究,不同的授课场所和模式使这两部分培养内容相对独立割裂,而长周期的培养模式能更好地分配和平衡前后期培养中的教学资源和培养时长,将两者更好地有机衔接起来。因此,可以考虑适当扩大医学学科中贯通式培养招生规模。

(二)优化分段式培养模式,全过程管理提升培养质量

从上述分析数据中可以看到贯通式培养博士生质量明显好于分段式,因此,为了全面提升博士生培养质量,在扩大贯通式博士招生培养规模的同时,还需要加强传统分段式博士生的培养过程管理,提升培养质量。在普通学制博士招录阶段,通过“申请—考核”制招生选拔,进一步强化材料初审中对申请人硕士阶段学位论文及博士科研计划书的评价权重,在复试环节着重考查申请人的科研素养、当前科研能力和未来科研潜力。在培养过程中,优化完善医学博士生培养方案,协调平衡课堂教学与导师指导之间的教学周期,为博士生提供更好的课程教学资源、学术指导以及科研平台。面向带教的博士生导师,则可以通过建立健全导师职责培训、能力提升等常态化制度,夯实导师责任,激励和督促导师规范和加强培养过程管理,实时掌握和指导博士研究生的专业知识学习和科研课题进展。而在质量监督方面,学院和培养单位共同加大对课题开题、中期考核、科研记录及预答辩等各个环节审查把关力度,严格把关培养过程管理。通过对博士研究生全过程各环节的质量管理提升,进一步提高分段式培养博士生的质量管理。

(三)完善本科直博培养模式,健全落实分流淘汰机制

在本次调查研究中,本科直博学生在学位论文质量、发表论文情况及就业质量方面均与硕博连读生相近,但在顶端论文的表现略低于硕博连读生,与刘宁宁等人[12-13]的“硕博连读学生的科研创新能力高于本科直博生”的研究结果相近,这一结果提示该校医学专业本科直博生培养模式也同样未完全发挥贯通式培养模式的长周期整合优势。出现这种现象的原因,一方面与分流淘汰机制筛选有关,另一方面也可能与直博生对科研生活适应性不足有关[14]。因此,如何更好地做好符合本科直博特色的培养方案,提升其培养质量显得尤为重要。在优化培养方案和课程建设时,要发挥本科直博模式一体化博士培养特色,通过课程设置优化,在保证授课效率的同时集中和压缩前期课程周期,促进直博学生尽早进入后期的科研培训和实践环节,尽早明确研究目标和课题计划。同时,还应加强培养过程管理,健全落实分流淘汰机制。在长周期的本科直博培养过程中,良好的分流淘汰机制能加强培养环节全过程质量控制,提升学生独立思考和分析、解决问题的能力,从而对学生形成约束和激励。