教育数字化背景下高职院校教师数字素养的调查与研究①

作者: 王利明

[摘 要] 以高职院校教师为研究对象,全面分析了教师数字素养的现状和存在的问题,进一步分析了不同性别、教龄和职称在教师数字素养方面的差异性,并指出了数字资源利用和教师培训机制的不足。为提升教师数字素养,提出构建教学资源库、加强培训和建立评价体系等策略,以促进高职教育的数字化转型和高质量发展。

[关 键 词] 高职院校;教师数字素养;数字化;问卷调查;教学资源库

[中图分类号] G715 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)34-0045-04

在数字化浪潮的推动下,随着大数据、云计算及AI技术的飞跃发展,现代教育领域正经历一场由数字化技术驱动的根本性变革。教育数字化已成为我国教育改革的重要趋势,是加快教育现代化步伐、构筑教育强国基石的核心策略。在这样的形势下,国家层面高度重视教育数字化转型,相继出台了一系列政策文件,为教育数字化发展指明了方向[1]。教育数字化转型的成效与教师数字素养的高低有直接的关系。高职院校作为技术技能人才培养的重要阵地,教师数字素养的提升不仅是应对数字化时代挑战的必然要求,更是推动职业教育高质量发展、培养高素质技能人才的关键所在。

一、教师数字素养的内涵

数字素养是一个多维度的概念,它涵盖了个人在信息社会中所需要的各种能力、知识和技能。这一概念随着信息技术的发展而不断演变,从最初的计算机素养、信息素养逐渐扩展到更广泛的数字素养范畴。1994年,以色列学者约拉姆·埃谢特-阿尔卡莱最早提出数字素养的概念。现在认为数字素养是信息素养、科学素养和媒介素养的延续与深化后个体在数字时代所具备的一种综合能力,包括理解、获取、评价、创造、传播和管理数字信息等。国内学者如祝智庭等认为数字素养是综合的、动态的、开放的概念,涵盖了计算机素养、网络素养、信息素养和媒介素养等多个层面[2]。2022年,教育部发布了《教师数字素养》行业标准,从数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任和专业发展五个维度构建了教师数字素养框架。这一标准的出台为教师数字素养的评价和提升提供了重要依据和指导。

二、调查设计与调查对象

(一)调查设计

为了深入洞察高职院校教师当前数字素养的实况,识别并分析存在的缺陷与不足,从而定制出更加精准有效的教师数字素养提升策略。本调查紧密围绕教育部颁布的《教师数字素养》行业标准框架展开。问卷调查通过电子平台(如问卷星)与纸质问卷并行的方式进行发放与回收。问卷内容由两部分构成:第一部分是个人基本信息,包括性别、年龄阶段、教龄阶段,以此反映不同阶层教师的差异。第二部分是《教师数字素养》框架中所涉及的三级维度的具体描述内容,共设计35道单选题,涵盖数字化意识、数字技术知识与技能、数字化应用、数字社会责任以及专业发展五个一级维度。问卷采用李克特(Likert)5分制量表进行计分统计,非常符合=5分,比较符合=4分,符合=3分,比较不符合=2分,非常不符合=1分。分值越高,表明教师对自身的数字素养水平认知评价越高。

(二)调查对象

问卷以江苏省某卫生类高职院校教师为对象,采用企业微信、QQ群等线上工具发布问卷链接与二维码,并对未在群里的教师通过纸质问卷的形式发放,共收回有效问卷119份。根据调查的个人基本信息数据显示,男教师43人(36.13%),女教师76人(63.87%)。在职称分布中,助教16人(13.35%),讲师57人(47.90%),副教授32人(26.89%),教授14人(11.76%)。在教师教龄方面,主要集中在教龄11~20年和教龄20年以上的两个选项,占比较高,都是31.93%。相比之下,教龄1~5年和教龄6~10年的教师所占比例较低,分别为16.81%和19.33%。

(三)问卷信效度分析

本次调查结果借助在线SPSS系统工具,对问卷调研所收集的数据进行了信度验证分析,得到结果分析显示,计算总量表信度所示的Cronbach’α系数为0.984,各一级维度量表系数都在0.9以上(大于0.8),表明本次调查数据的信度非常好,能够达到调研的要求。运行探索性因子分析(EFA)的方法进行问卷的结构效度验证,分析结果显示KMO值为0.948,KMO值大于0.8,Bartlett球形度检验对应近似卡方为5705.167,df=595,P值为0.000<0.05,共同度值在0.703~0.924之间,研究数据非常适合提取信息,本次调研量表结构效度达标。

三、结果与分析

(一)高职院校教师数字素养现状分析

调查问卷的数据按照李克特(Likert)5分制量表赋分统计后,高职教师数字素养的整体水平及各维度分布情况。结果显示,教师数字素养的平均分为3.43分,处于中等水平,显示出目前教师在数字化方面有一定的基础,但离教育数字化的要求还有较大提升的空间。

从各项具体维度来看,维度分值最高的是数字社会责任为3.86分,表明高职院校教师在使用数字技术时具有较高的责任感和道德意识,非常注重网络安全、隐私保护以及数字技术的合理使用。当前高职院校教师在数字化意识方面表现也较好,反映了随着数字化时代的到来,教师逐渐认识到数字化在教育中的重要性,开始主动拥抱数字化,将其视作优化教学质量与效率的关键手段。从专业发展维度方面看,高职院校教师的数字素养处于中等的水平,在利用数字技术资源进行学习、教学实践分析、网络研修、教学研究以及教学创新等方面表现出不足。部分教师虽然能够理解数字技术的价值,但与专业发展还需更紧密的结合。特别是在利用数字技术对已经开展的教学实践进行深度剖析方面,还需进一步加强培训与引导,进而促进自身的专业发展。数字技术知识与技能维度及数字化应用维度上则呈现明显短板,得分与其他维度相比相对较低。这表明许多高职院校教师在面对快速发展的数字技术,数字技术知识与技能掌握不到位,在实际教学和研究中难以灵活运用数字技术。

(二)高职院校教师数字素养各维度的差异化分析

1.高职院校教师数字素养性别差异分析

从男女教师性别分布来看,参与调查的教师中女性占比63.87%,男性占比36.13%。这一比例也符合卫生类高职院校女性教师占多数的现状。然而,在数字素养方面,性别差异并不显著,男教师平均值为3.40分,女教师平均值为3.43分,说明无论男女教师,在数字技术的认知和应用上均表现出一定的积极性和能力。在具体调查的项目中,关于做好个人信息和隐私数据的管理与保护的调查结果呈现出显著性差异,男教师的平均值(3.86)明显高于女教师的平均值(3.50)。

2.高职院校教师数字素养教龄差异分析

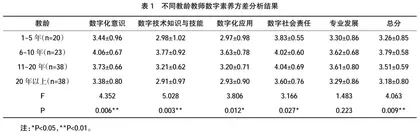

利用方差分析(全称为单因素方差分析)的方法对不同教龄的教师在数字素养各维度及总分方面进行差异化分析,结果显示,除专业发展1项显著性差异不明显外,其他各项都呈现显著性差异明显。有着显著区分度的不同群组在平均值上的得分对比结果显示为6~10年教龄的教师数字素养>1~5年教龄的教师数字素养;11~20年教龄的教师数字素养>20年以上教龄的教师数字素养;6~10年教龄的教师数字素养>20年以上教龄的教师数字素养。

从教龄维度审视教师数字素养的各细分领域评分,随着教龄的增加,呈现出一种初期增长而后逐渐回落的趋势,其中,6~10年和11~20年组别明显比1~5年和20年以上组别表现得更加出色,尤其6~10年组别在多个维度中都呈现出明显的优势,这可能也和6~10年教龄的教师当前正处于其职业发展中的上升阶段有关。他们更注重技能和知识的提升,在实际教学中更频繁和有效地使用数字技术,在教学上表现出更强的主动性和创新性,在实施数字技术与教育教学融合、开展教育教学创新实践等方面表现出较高的积极性。11~20年组别的教师虽然在数字化意识、数字技术知识与技能和数字化应用方面不如6~10年组别的教师,但他们在数字社会责任和专业发展上也得分较高。这也从侧面说明,该教龄组的教师非常重视和履行数字时代的社会责任,关注专业的建设和发展。新入职教师(1~5年)的数字技术知识与技能得分较低(2.98),这与他们刚踏入工作岗位,需要一段时间来适应和学习新技术有关。教龄超过20年的教师在数字化意识方面得分相对较低(3.38分),这大概与他们长期形成的教学惯性以及对新技术的抵触心理有一定的关系(见表1)。

3.高职院校教师数字素养职称差异化分析

对不同职称的高职院校教师数字素养水平的差异化分析结果得知,不同职称的高职院校教师数字素养在各维度上不存在显著性差异。从各维度的得分来看,分值的总体趋势是随着职称的提升,教师在数字化意识、技术知识与技能、数字化应用以及专业发展等方面的表现有所提升。然而,到了教授组时又有所回落,呈现“两端低、中间高”的趋势,即副教授、讲师高,助教和教授相对低,这可能与教授更关注理论研究和宏观指导,而在具体技术操作层面投入较少有关,而且不同教授在数字化方面的表现可能因个人情况、学科领域、学校环境等多种因素而异。副教授组别在各维度的评分中得分都是最高,显示出他们在数字化素养方面的全面优势和积极态度。助教一般还处于职业生涯的初期阶段,在教学方面还是新手,还没有充分的时间来积累与数字化相关的经验,在数字化培训和支持方面还不足,因而在数字素养方面表现得不理想是可以理解的。尽管助教总分低,但在数字技术知识和应用维度上却高于教授,说明他们在日常学习、工作和个人生活中更多地接触和使用数字化工具,更容易接受新的事物,从而积累了一定的数字知识和技能。

(三)高职院校教师数字素养的不足之处

1.教师整体数字素养仍有上升空间

高职院校的教师已经开始意识到利用数字技术提升教学效率和质量的潜力,对教育教学的数字化转型有一定的认识和实践,但在一些具体的数字技术资源选择、数据分析和创新教学模式方面仍有提升空间,还需进一步加强相关能力的培养和实践经验的积累。特别是在数字技术知识储备和应用数字化技术解决教学中实际的问题方面亟待加强。部分教师对数字技术在教学中的价值和重要性认识不够,停留在对数字技术的浅层理解上,尚未形成数字技术应用习惯,在教学中很少或低频率地使用数字技术,仅仅将其视为教学手段的附加项,而非教学改革的核心。在日常教学中习惯于传统的教学方式,如以PPT为主要的授课展现形式,而对电子教案、活页式教材、在线协助工具、人工智能等缺少运用。不少教师在运用数字评价工具分析学生学习情况和有序组织教学活动方面有一定的困难,在评估和利用数字资源、开发教学平台和内容等方面也显得力不从心[3]。尤其是在面对大数据、人工智能等前沿技术时,他们原有的知识储备和实践经验难以将这些技术应用于教学科研活动中。

2.数字资源的开发利用处于较浅层次

随着教育数字化的推进,多数高职院校已经配备了基础的数字化教学设施,如多媒体教室、计算机实训中心及校园信息网络等。然而,部分院校也存在设备老旧、软件更新不及时等问题,影响了数字资源的有效利用。在一些院校中智慧教室建设投入有限,传统教室仍占主导地位,难以满足数字化教学的需求。同时,在数字化教育资源的配置上也显得单一且陈旧,与教师和学生的实际需求还有差距。此外,这些现有的数字资源往往长时间不更新,无法跟上行业发展和学科前沿,教学内容与现实需求相脱节。高职院校在数字资源的利用上普遍还停留在表面,没有深入挖掘其潜力。对已经投入资金建设了的智慧教室和数字化教学设施,在实际使用频率和效果方面也不尽如人意。例如,智慧教室中的互动白板、录播系统、远程教学设备等先进设备,在日常教学中并未得到充分利用。教师往往因缺乏相应的操作技能或时间精力而选择传统的讲授方式,最终智慧教室变成了“摆设”。

3.教师素质素养培训机制不够健全