创新“护理+N”概念下多元化高职护理人才培养模式的探索与实践

作者: 何会

[摘 要] 社会主义建设进入新时期,护理内涵和外延也在不断拓展,特别是健康中国行动,加快了养老、康复、育婴等现代健康服务产业的发展,使得传统护理专业人才培养面临诸多机遇和挑战。依托省级高水平护理专业群建设项目,紧扣职教脉搏,以服务就业为导向,基于解决护理专业人才培养供需错位、校企双向协同育人未有效落实、产教融合课程体系未有效创建等问题,创新“护理+N”概念,重点探索和实践以护理岗位为核心,辐射延伸与护理专业相关的“N”种职业能力的多元化高职护理人才培养新模式,实现护生“一专多能”,构建了与健康服务产业要求高度匹配的护理人才培养体系。

[关 键 词] 健康服务产业;高职护理专业;人才培养体系

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)01-0105-04

党的二十大报告明确指出,推进健康中国建设,要把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策。但随着城镇化、人口老龄化及疾病谱、生态环境、生活方式的不断变化,我国卫生健康服务产业面临转型升级与快速发展,护理服务领域从疾病诊疗向慢病管理、老年护理、康复护理、安宁疗护等领域拓展,服务供给不足与需求不断增长之间的矛盾逐渐显现。因此,“以治病为中心”的医教理念在“健康中国”战略大背景下,难以满足卫生健康行业面向人的全生命周期,开展预防、诊疗与康养为一体的健康服务新要求。此外,随着“环境—社会—心理—工程—生物”新医学模式发展,护理行业逐渐从传统的“以临床护理为中心”向“以健康促进为中心”转变。医药类高职院校作为“健康中国”战略实施的人才培养基地,对我国卫生健康事业的深化改革和卫生健康产业结构的转型升级起着关键作用。因此,护理职业教育必须顺应经济融合发展要求,及时调整办学定位,拓展办学空间,培养能为婴幼儿、青少年、成年、老年人的人的全生命周期提供疾病预防与控制、母婴保健与助产、临床护理与康复、健康教育与促进的全方位健康服务的“生命守护者”的复合型护理人才。

一、高职护理人才培养模式现状分析

(一)人才培养与市场需求契合度逐渐脱节

近年来,随着高职生源类型的调整,75%的生源为中职护理专业学生。通过中职三年的学习,学生已经具备了一定的专业基础知识和技能。因此,传统高职护理人才培养体系已经不符合学生高职阶段的知识成长规律和专业能力培养,甚至出现“热中职冷饭”的现象,因此,高职护理专业的人才培养方案急需调整。与此同时,现代健康服务产业逐步形成且人才需求旺盛。而一直以来,护理职业教育将护理专业学生就业岗位群限制在了医疗机构的护士岗位,并将全国护士职业资格证书作为唯一考证要求,这使得人才培养方案中的职业技术能力和课程体系全部为医疗卫生领域,较为单一,这样的人才培养定位既导致学生就业不畅,又不能满足健康产业迅速发展下护理人才市场的要求。

(二)校企双向协同育人未有效落实

传统高职护理人才培养组织模式采用“2+1”模式,即两年的校内理论学习,在第三学年一次性安排8~9个月的医院临床实习,这种人才培养组织模式使得校企双向协同育人的机制不能有效落实,不利于学生专业能力的培养和职业成长。问题存在的主要原因有:(1)护生在校理论学习的两年中,缺乏分层次的系统岗位实践,基本的岗前培训后就进入临床实习,短时间内很难适应临床工作,实习单位反馈岗位适应能力弱。(2)集中临床实习期间,校方缺乏对学生理论知识的同步指导和及时测验,使得理论学习与实践认知不能很好地融会贯通,不利于学生综合职业能力的塑造。且实习结束后,学生面临考取职业证书,使得证书考取率低。(3)大部分的护理职业院校将8~9个月的集中实习均全部安排在医疗机构,不符合护理行业逐渐从传统的“以临床护理为中心”向“以健康促进为中心”转变的理念,使得学生存在就业观念固化、职业技能单一等问题,加之医疗机构对护士的人才需求量有限,导致学生就业不畅,因此,高职护理专业人才培养组织模式有待优化。

(三)产教融合课程体系未有效创建

职业教育作为一种类型教育,课程体系应体现职业性、生产性、实践性等特点,因此必须采取以职业能力为本位的人才培养模式,才能体现职业教育的类型性。从课程体系层面看,诸多院校仍侧重专业理论,且基础医学类课程理论过深、容量过大,超出护理专业学生的岗位能力需求。而护理人文类、健康服务类等课程缺少,不利于培养复合型护理人才。并且实践教学体系只注重学生毕业前的集中实习环节,忽略了从岗位的感性认知—岗位综合实训—岗位的顶岗实习的系统性实践,使得学生完成典型工作任务的整体护理能力得不到有效提高。从教学模式层面分析,也存在教学方法单一,往往只注重单项护理技能和知识的掌握,忽略了对学生开展知识和技术的综合运用能力锻炼,使得学生解决实际工作问题的能力较弱,也忽略了护生临床评判性思维的训练,护生进入临床后普遍实施整体护理的能力欠缺,岗位胜任力不高。

二、创新“护理+N”概念下多元化高职护理人才培养模式的改革措施

为响应健康中国战略,回应宁夏回族自治区九大产业和吴忠市“9+1”重点特色产业发展方向,本院牢固树立和践行新发展理念,坚持开放办学、灵活办学,充分发挥护理专业群综合性、多领域优势,依托全国创新行动计划(2015—2018)骨干专业建设和省级高水平护理专业群建设平台,瞄准“行业有引领、当地离不开、业内都认同、国际可交流”的目标,紧扣职教脉搏,以服务就业为导向,基于解决护理专业人才培养与市场需求契合度逐渐脱节、校企双向协同育人未有效落实、产教融合课程体系未有效创建等问题,创新提出“护理+N”概念,重点探索和实践以护理岗位为核心,辐射延伸与护理专业相关的“N”种职业能力的多元化高职护理人才培养新模式,实现护生“一专多能”,构建了与健康服务产业要求高度匹配的护理人才培养体系,体现整体观(服务健康服务产业)、整合观(强化多领域交叉融合)和护理观(构建大护理格局)。

(一)创新“护理+N”概念下多元化高职护理人才培养模式的核心内涵

“护理+N”即以医疗护理领域技术为核心,延伸养老照护、康复保健、母婴护理等技术领域,打破了传统“护理”专业概念,将护理人才技术链和岗位群实现了最大拓展和延伸,让护理人才培养体现复合型和多元化,以提高人才培养和产业链的契合度,服务学生在医养结合背景下实现高质量就业的愿望。

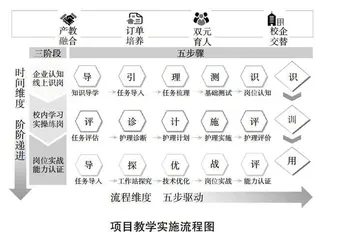

主要举措:分析健康服务岗位能力,着眼于能为婴幼儿、青少年、成年、老年人的人的全生命周期提供疾病预防与控制、母婴保健与助产、临床护理与康复、健康教育与促进的全方位健康服务的“生命守护者”的复合型护理人才的培养。构建“三平台+五模块+N”的教学体系,即以“解剖、生理、药理”三大医学基础课为平台,以“内、外、妇儿、急救、基护”五大专业课为模块,以开设老年照护、康复护理、母婴护理、产后康复、健康管理、美容护理等特色课程为“N”,突出“护理+康养”为特色的人才培养体系;基于职业能力本位,依据“大护理”工作领域,分析岗位任务和能力,以“岗课赛证融通”为原则,重构课程模块,凝练典型工作任务,推行项目式、任务式教学模式改革,提高学生整体护理的能力;遵循学生“求知—感知—掌握—巩固—运用—评价—升华”的认知规律,按照“岗位导向,能力递进”的原则,构建识岗、练岗、跟岗、顶岗的“四岗递进”实践教学体系和“五级”技能竞赛达标体系,实现技能训练在人才培养中的全程贯穿和有序递进,进一步落实校企双向协同育人机制。

(二)创新“护理+N”概念下多元化高职护理人才培养模式的实施内容

人才培养的创新和改革是一项系统性工程,不仅要重构培养方案,还需要在课程设置、教学内容、教学方法及手段、教师队伍建设、质量保障体系建设等方面进行宏观统筹、整体设计、持续推进并实施。

1.立足行业前沿,顺应市场需求,构建多元化人才培养体系

本院瞄准健康服务业,转变观念,精准定位,及时调整办学思路,创新提出“护理+N”概念下的专业办学理念,即以医疗护理领域技术为核心,养老、康复、保健等为延伸的人才培养定位,在护理专业中成立老年护理班、母婴照护班、中医保健班、康复治疗技术班,将老年护理、母婴照护、中医保健、康复治疗技术等技术领域培养引入其中,最大限度拓宽了学生就业本领和求职领域。并与养老机构、托育机构、健康保健机构等签订“订单班”联合培养协议,让护理人才培养体现多元化,形成了“精菜荟萃、菜单定制、营养分组、互补搭配”的特色育人道路,从而给学生更多的个性选择。

同时,全力推进教育部1+X老年照护、母婴照护和失智老年人照护等健康产业相关类职业技能等级证书的考培工作,通过课证融通、书证融通,让多领域职业技能充分融入护理专业教学中,促进复合型高素质护理技术技能人才的培养。

2.坚持校企协同育人,优化教学安排,创新教学组织形式

基于职业能力本位的培养,按照“岗位导向,能力递进”的原则,坚持校企协同育人,优化教学安排,创新“2+0.8+X+0.2”+“四岗递进”的同向驱动、融合互通的教学组织形式。

(1)创新校企双元交替实施的“2+0.8+X+0.2”教学组织形式

第一学年和第二学年在校学习,注重专业知识和技能的系统性学习,尤其是采用典型工作为驱动的项目式教学模式,提高学生的技术综合运用能力。

校内两学年学习后,安排8个月的医疗机构临床跟岗实习,实习期间通过习讯平台、智慧职教等,搭建实习期间线上课程,实时检测实习效果和专业学习,注重学生知识和技术在临床工作中的融会贯通。医疗机构实习后,根据学生职业规划意愿,安排2个月的健康服务机构顶岗实习,如养老护理、母婴护理、月子中心、健康体检等机构,即“X”阶段性顶岗实习,让学生切实感受护理行业的转型和升级,从而改变学生的就业观念,拓宽就业渠道。

10个月的实习结束后,召集学生返校2个月,一是校企双方联合实施岗位能力综合实训教学,采用OSCE考核评价模式,全面考核学生的临床思维和决策能力,检测和巩固实习成效。二是加强全国护士执业资格考试证书的专项辅导,助力学生考取全国护士职业资格证书。三是开展就业指导工作,组织多场校园招聘,促进就业。

(2)构建产教融合岗位赋能的“四岗递进”实践教学体系

识岗:第一学年寒暑假安排30天的早期接触临床见习活动,并且各课程在每个教学项目前均安排企业见习,以此建立学生对工作岗位和工作任务的感性认知。

练岗:在第二学年两学期的专业课中,分析岗位任务和能力,依据“岗课赛证”融通重构教学内容,推行以典型工作任务为驱动的项目式、任务式教学方法,构建“四融通,三化联动”①的特色教学模式,重点训练学生完成典型工作任务的整体护理能力。

跟岗:第二学年结束后,按照国家专业教学标准,安排8个月的医疗机构临床实习。通过真实工作过程,强化学生专业技术的整体运用和分析解决问题的能力。

顶岗:跟岗实习结束后,组织学生开展“X”阶段性顶岗实习,实现职业综合性的复合型护理人才培养目标。

3.面向健康服务,突出能力培养,基于“护理+N”理念构建课程体系

调整护理专业办学的总体定位:面向健康服务业发展及其护理类人才的需求,突出护理特色,立足医疗卫生和健康服务业,以促进就业为导向,以医疗护理能力为核心,辐射延伸与护理相关的“N”种职业能力,构建“三平台+五模块+N”的课程体系并进行动态优化。

“护理+N”的特色课程体系:以“解剖、生理、药理”三大医学基础课为平台,以“适度、够用”为原则,精简医学基础类课程;以“内、外、妇儿、急救、基护”五大专业课为模块,优化专业核心课;拓展专业方向课,以延伸生命全周期、健康服务全过程的护理岗位链为出发点,分类分层开设母婴照护、产后康复、中医康复、养老护理等“N”门专业拓展课,同时,增加护理人文类课程。