“两弹一星”精神融入航空类高职院校课程思政教学探究

作者: 朱金波 王君 徐兴 孙烨辉 薛爱芬

[摘 要] 随着高校课程思政教学研究的深入,教学上更倾向于利用红色资源拓展思政载体,提升知识灌输和感情培养并重的新时代课堂教学质量。“两弹一星”精神是中国共产党人的集体智慧,是高校课程思政的重要红色资源。首先从理论方面探讨“两弹一星”精神和航空类高职院校课程思政的内在关系,“两弹一星”精神融入航空类高职院校课程思政的必要性、可行性和实现路径。接着提出“两弹一星”精神融入“机械基础”课程思政教学案例设计方法,并给出详细的设计案例。最后把研究成果应用到实际教学中,收到了良好的教学效果。

[关 键 词] “两弹一星”精神;机械基础;课程思政

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)03-0049-04

中国梦的实现需要弘扬伟大的中国精神,这是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神[1]。强大的精神力量可以凝心聚力,可以助力中国富民强国。“两弹一星”精神是中国精神的重要组成部分,是凝聚人心、团结广大青年进行社会主义建设的重要精神力量[2]。随着我国改革开放的不断深入和各种社会思潮的激荡,在新时代弘扬“两弹一星”精神,加强思想政治教育,强化意识形态的引领,对处于人生观、价值观和世界观形成关键时期的青年大学生来说极为重要[3]。

随着高校课程思政教学研究的深入,教学上更倾向于利用红色资源拓展思政载体,提升知识灌输和感情培养并重的新时代课堂教学质量。把“两弹一星”精神融入高校课程思政建设,助力落实高校立德树人的根本任务[4],符合教学需求,利于当代大学生价值观塑造和红色精神传承。目前学术界对“两弹一星”精神融入高校课程思政的全面研究还无先例。论文从理论到实践系统探索了“两弹一星”精神融入航空类高职院校课程思政,并把研究成果应用到“机械基础”课程教学实践,收到了良好的教学效果。

一、“两弹一星”精神和航空类高职院校课程思政的内在关系

(一)“两弹一星”精神形成的背景及内涵

20世纪五六十年代,国际形势严峻,老一代科学家和广大科技、工程技术等人员在非常艰苦的条件下,突破了无数技术难关,相继成功爆炸原子弹、氢弹,完成导弹、导弹和核弹结合试验,成功发射了人造卫星,打破了核垄断,从此中国人民再也不怕核讹诈。“两弹一星”研制成功确立了中国世界大国的地位,为后来我国改革开放,经济和社会的快速发展铺平了道路。1999年,江泽民同志在表彰对“两弹一星”研制作出突出贡献的专家时,用“热爱祖国,无私奉献,自力更生,艰苦奋斗,大力协同,勇于登攀”阐述“两弹一星”崇高精神[5],后来学术界明确了该表述即为“两弹一星”精神。其集合了爱国、奉献、自主创新、集体主义、不怕吃苦和勇攀高峰,新时代“两弹一星”精神将继续鼓舞国人克服重重困难,实现中华民族的伟大复兴。

(二)高校课程思政的内涵

课程思政是在高校课程教学中融入对学生的价值观引导和感情培育,是教书和育人的有机结合,是利用专业知识技能课堂培养学生职业素养、工匠精神和爱国情怀[6]。课程思政是要全面融入专业开设的所有课程,包括公共基础课和专业课,结合具体课程的类型特点和知识体系,导入不同的思政元素,在知识传输的过程中引导学生形成正确的价值观,养成良好的职业素养和科学精神等。课程思政的本质是要提升课堂的育人功能,凸显课堂的育人价值,落实课程思政就是要落实教师在课堂教学中的育人责任,而不只是教授专业知识。

(三)“两弹一星”精神与高职类航空院校课程思政的内在关系

2020年5月,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》提出,工学类课程在教学中应注重培养学生认识、分析和解决工程问题的能力,应注重培养学生严、慎、细、实的工匠精神,激发学生的家国情怀和使命担当[7]。航空类高职院校绝大多数专业和课程属于典型的理工类,“纲要”为其课程思政指明了方向。“两弹一星”是我国国防军工领域最具震撼人心的科研攻关案例,能够鼓舞航空类高职院校学生航空报国的梦想,有利于培养大国工匠。同时航空类高职院校学生由于未来从事的工作主要在航空军工领域,在教学中需要引导学生把航空工业的价值观“航空报国、强军福民、敬业诚信、超越创新”融入自己的价值观。“两弹一星”精神内涵和航空工业的价值观有很多共同之处,将“两弹一星”精神融入航空类高职院校课程思政教学是立德树人的内在要求。

二、“两弹一星”精神融入航空类高职院校课程思政的必要性和可行性

“两弹一星”精神融入航空类高职院校课程思政有助于高校落实立德树人的任务,有助于对当代大学生进行爱国主义教育,有助于传承和弘扬“两弹一星”精神。通过把“两弹一星”精神融入课程教学,实现在传授学生专业知识的同时,对提升大学生的爱国、奉献、创新、集体主义、吃苦耐劳和勇攀高峰精神具有重要的理论价值和实践价值。学术界在“两弹一星”精神的基本内涵、时代价值、弘扬路径等方面取得的研究成果为其融入高校课程思政提供了理论支持[8]。同时“两弹一星”精神内涵能满足航空类高职院校课程思政教学部分需求,是航空类高职院校课程思政教学的宝贵资源。现解密的资料显示,“两弹一星”研制技术攻关过程解决的技术问题与航空类高职院校很多课程教学内容具有相关性,如飞机构造、工程力学、机械基础等。在教学中把这些技术问题作为教学案例既可以使课堂生动有趣,又可以顺势挖掘技术案例中蕴含的“两弹一星”精神。

三、“两弹一星”精神融入课程思政的实现路径

(一)融入课程体系,优化课程内容

在全面建设课程思政的大背景下,高校首先应在学校层面统筹规划课程思政建设,在通识课程和专业课程的课程思政建设中根据课程内容和“两弹一星”事迹的相关程度选择是否融入及如何融入“两弹一星”精神。其次,学校需要修订现有的专业人才培养方案和课程标准中的思政目标,使教师在教学中有据可依。再次,整理挖局并形成“两弹一星”精神的思政素材库,在课程思政建设时,鼓励专业教师综合考虑所在院校、专业学生的思政目标、学生学习特点及思想发展规律,挖掘课程内容和“两弹一星”精神的内在关系,使任课教师将其融入课程内容。最后,“两弹一星”精神融入教学内容需要找到良好的切入点,导入要自然,不能生硬刻板。

(二)加强师资队伍建设,提高专业教师的政治素养

教师是课程思政的执行者,是育人工作的承担者,教师应从思想上意识到课程思政的重要作用和现实意义,把课程思政工作切实有效地落实到实际教学中。首先,学校应对专业教师开展课程思政相关的国家政策和指导文件的培训,提高教师对课程思政工作的全面认识,使其从思想上重视课程思政。其次,对专业教师进行课程思政教学培训,使其了解学校课程思政工作的总体规划、自己所承担的课程的思政目标、可以利用的思政资源和常用的课程思政教学方法。再次,有组织地对专业教师进行“两弹一星”事迹及精神培训,使任课教师能够在课程教学中把“两弹一星”精神融入其所教授的课程中。最后,重视教师师德师风建设,提升教师的人文修养,使其在工作生活中以身为范,发挥榜样作用。

(三)重视第二课堂,构建合理的课程思政评价体系

传承“两弹一星”精神,需要第一课堂和第二课堂并举建设。利用研学活动或建立“两弹一星”精神实践基地开展第二课堂,把“两弹一星”精神的课堂传达和实践教学充分结合,促进学生思想升华及行为养成。例如,任课教师组织“两弹一星”精神研学活动,带领学生以线上或线下方式参观“两弹一星”展览馆、博物馆和实践基地等,通过研学讨论、现场讲解、线上沉浸式体验等方式开展第二课堂。有条件的高校可以自建或合作共建“两弹一星”精神实践教学基地,开展实践教学。此外,创新课程思政考核方法,将思政素养作为专业课程的重要评价点之一,构建科学合理的多元化考核评价体系。如采用“课堂+课外”和“自评+他评+师评”相结合的立体课程评价体系。

四、“两弹一星”精神融入“机械基础”课程思政教学案例设计及实践

(一) 教学案例设计方法

课程思政案例作为连接知识、技能和价值、道德的桥梁,恰当选择教学案例能够在传授知识过程中润物无声地引导学生形成正确的价值观。机械基础课程是航空类高职院校理工科专业学生的必修专业基础课之一,是典型的理实一体化课程,案例教学是其重要的教学方法之一。

现解密的资料显示,“机械基础”课程中很多具体知识点和“两弹一星”研制技术攻关过程解决的技术问题相吻合,又有很多视频影像资料供学生参考,在教学中把这些技术问题作为教学案例可使课堂生动有趣。基于此,“两弹一星”精神融入机械基础课程思政案例设计方法如图1所示(见文末)。以这些技术案例为依托,顺势挖掘涉及的科学家、工程技术人员以及蕴含的“两弹一星”精神,实现对青年学生的情感培育和价值引领。

(二)教学案例设计

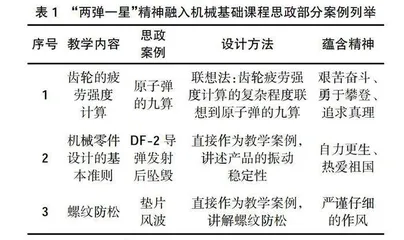

结合“机械基础”课程,系统梳理“两弹一星”研制过程中的技术案例,精选出与课程相关的案例14个,对其进行罗列和整理,依次为:(1)原子弹的九算。(2)DF-2导弹发射后坠毁。(3)垫片风波。(4)兰州铀浓缩厂和高速离心机对比。(5)减少燃料促使导弹射程更远。(6)东风导弹发射加注异常壳体变形。(7)导弹与原子弹结合试验。(8)卫星火箭过载开关。(9)东方红一号发射。(10)原子弹爆炸高塔。(11)氢弹投弹伞绳索断裂。(12)氢弹投弹。(13)“两弹一星”研制的国际背景。(14)“两弹一星”研制成功后中国航空航天事业最近几十年取得的巨大成就。其中,案例(2)、(3)、(6)、(9)、(10)和(11)共6个案例是课程教学知识点在工程实践中的直接应用,这些工程案例可以直接用于教学。案例(1)、(4)、(5)、(7)、(8)和(12)可以通过课程知识点联想、引申引出,使“两弹一星”精神在课程教学中自然导入。案例(13)主要展示“两弹一星”研制的国际背景。案例(14)主要展示中国最近几十年在“两弹一星”先辈们开拓的道路上取得的辉煌成就,包括运载火箭技术、载人航天技术和空间站建设等领域取得的成就,是“两弹一星”事业在新时代的延续,有助于升华学生对“两弹一星”精神的认知。表1所示为“两弹一星”精神融入“机械基础”课程思政部分案例列举。

齿轮疲劳强度校核是齿轮设计的关键计算,其繁杂性导致很多学生直接放弃,不愿意深入研究思考。 针对齿轮疲劳强度计算公式参数众多、计算过程烦琐这一教学内容,联想到原子弹研制时的九算。1960年,二机部原子弹理论部的一群年轻人在饥饿的陪伴下不分昼夜地用算盘和手摇计算器进行着原子弹方程式的运算,运算多次陷入僵局,最终以“最大功原理”反证了苏联专家的误导性陈述。运算前后进行9次,耗时近1年,该运算为原子弹理论设计扫除障碍。案例通过影像视频展示给学生,并挖掘核心人物邓稼先、周光召和同时代但改革开放后回国的物理学家杨振宁,让学生通过这个案例弘扬艰苦奋斗、勇于攀登和爱国敬业的“两弹一星”精神,并借此激发学生认真研究齿轮疲劳强度计算公式,相比而言,齿轮强度计算就简单太多了。

针对机械零件设计的振动稳定性准则,直接把案例2(DF-2导弹发射后坠毁)作为教学案例。我国独立设计制造研制的第一枚导弹DF-2导弹发射升空69秒后坠毁,其是在借鉴DF-1导弹的基础上,直径直接采用DF-1导弹的1.65m的直径,但长度增加2m,导致DF-2导弹动力性加强但结构没有加强,箭体本身抗振性能并没有加强,最终致使DF-2导弹发射时产生剧烈的振动,起飞69后秒爆炸。案例通过影像视频展示给学生,并引出视频核心人物钱学森,挖掘其回国经历,让学生在学习专业知识的同时激发爱国热情,弘扬“两弹一星”精神。