潘克塞普情绪理论视域下高校心理健康教育模式探究

作者: 高思美 丁艺雪

[摘 要] 情绪理论是认知科学、心理学研究史中的重要部分。潘克塞普七种基本情绪系统具体包括探索、恐惧、愤怒、欲望、关怀、惊慌/悲痛、嬉戏。高校在对心理健康教育模式进行改革的过程中,要将潘克塞普情绪理论科学地融入各个教学环节中。基于此,高校应积极构建心理健康教育模式,运用更科学、更丰富的理论教学资源,对大学生心理进行科学引导与疏通。

[关 键 词] 潘克塞普情绪理论;高校;心理健康教育

[中图分类号] G444 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)07-0057-04

2021年,教育部先后印发《关于加强学生心理健康管理工作的通知》《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》《国家义务教育质量监测方案(2021年修订版)》,明确指出学生发展质量监测中,心理健康主要监测学生情绪、人际交往等发展状况,以及常见的心理行为问题等,引导学生树立健康理念,自觉维护心理健康,掌握正确应对学业、人际关系等方面不良情绪和心理压力的技能,提高心理适应能力。

一、潘克塞普情绪理论概述

(一)脑—心智—行为认知三角法

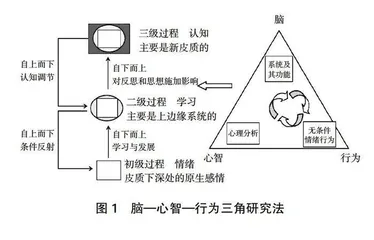

20世纪,科学家、哲学家倾向于忽视情感来进行研究,一方面由于行为主义对内在精神状态的敏感,另一方面由于“情感”一词所涵盖的各种现象阻碍了常规的理论构建。雅克·潘克塞普是首个直接聚焦于情绪脑的神经科学家[1],他强调情绪在心智中的重要作用。他首次运用脑—心智—行为认知三角研究法来揭示动物的部分行为经历,这有利于帮助人类更好地理解自身的情感系统。[2]目前,关于哺乳动物脑中情绪感受是如何组成的,通过实验对比我们了解到被实验动物体验的情绪表达确实是不同的。

认知三角研究法通过理解脑—心智—行为三者之间的关系,为研究者提供了基本情绪价值系统知识。这种三角研究法第一个组成部分涉及脑系统及其功能。第二个组成部分是对动物行为的精细研究,特别是它们的本能行为研究。第三个组成部分是心理分析,主要包括人对情感体验的自我口述报告。三角研究法的运用让我们客观地理解脑、本能情绪行为以及人类心智的主观状态,可以更好地理解哺乳动物的情感系统,探求哺乳动物的脑与本能情绪行为之间的关联程度。三角研究法对情感神经科学的研究产生了巨大影响,这对心理健康教育实践具有重要意义。

(二)七种基本情绪系统

潘克塞普用特定的大写字母来表示七种基本情绪系统特定的科学意义,这是其情感神经科学的核心理论。[3]每一种系统都控制着特定类型的行为,具体包括:探索(期望)(SEEKING)、恐惧(FEAR)、愤怒(RANGER)、欲望(LUST)、关怀(CARE)、惊慌(PANIC)以及嬉戏(PLAY)。[4]探索系统的特征在于持续探索的好奇心,激活每个潜在的基本情绪的神经网络,进而引发特定的情绪—行为模式。愤怒系统存在于所有哺乳动物大脑中,愤怒从本质上说是一种消极情感,但当它与认知模式相结合时同样能起到积极作用。恐惧系统本质上是“无目的”的,在轻度唤醒时它会引起身体的紧张,构建一种动态的逃离模式。欲望系统是爱的来源之一。嬉戏系统是友情的主要来源之一。当人们被关怀系统唤醒时,关怀是爱的另一种来源。当被惊慌系统所笼罩时,个体内在的心理疼痛体验感会加强,这有助于促进积极的社会联结,减轻心理痛苦感。

情绪理论研究是情绪心智科学的一个主要研究进路,潘克塞普从他感兴趣的人类情绪出发,尤其是那些由临床疾病带来的困扰,为提供一种基于数据的分类法来探讨情绪生活的基础,并提供诸多实例来说明特定脑功能在情感生活中的重要性。这种健康情绪的形成很大程度上依赖于维持支持性的人际互动。

(三)七种基本情绪系统对高校心理健康教育的影响

七种基本情绪系统的知识已经开始对心理治疗的实践产生革命性的影响,因为它提供了目前已知的最全面的、基于数据的关于初级过程情绪的脑分类法。这些系统的知识还需要更全面地了解人类情感如何运作,这为我们提供了一种基于数据的分类法来探讨情绪生活的基础,并提供诸多实例来说明特定脑功能在情感生活中的重要性。随着时代的快速发展,心理健康教育伴随着学生学习成长的全过程,关爱学生的心理健康显得尤为重要。在开设学习课程时增设了心理健康教育选修和辅修系列,在学期初始对心理健康状况排查及不定期的心理健康宣讲等一系列行为都体现出了心理健康教育的重要意义。

高校心理健康教育是一个持续的体验过程,强调学生在其中的参与度,使学生主动关注自身的心理健康发展。七种基本情感系统倾向于关注情感状况与它们相对应的认知表现之间的关系,通过进行七种基本情感的讲解,并结合学生不同阶段的特点,让学生对自己的内心有进一步的了解,激发学生的潜能,使学生的身心发展能够适应社会的需要。学生只有具备良好的心理情绪才能顺利地理解社会上的主流政治思想和高尚道德品质。七种基本情感系统要化被动形式为主动形式,以解决学生心理问题为主要教育目标,帮助学生转变负面情绪,培养积极情绪,帮助学生提升幸福感和乐观感。将七种基本情感系统引入高校心理健康教育中,通过心理与现实相结合的方式,树立积极的人生价值观,可以帮助学生掌握合理、有效的方法调节生活及学习方面遇到的心理困扰,进而促进学生健康成长,这对促进我国高校心理健康教育的良好发展具有一定的理论和实践借鉴意义。

对于教师、心理咨询师而言,虽然七种基本情感系统内容很少涉及每个心理治疗师必须面对的人类心智生活的独特的、具体的方面。但是,通过阐明在我们试图帮助情绪困扰的人时需要考虑的原始心智能量,可以简化教师、心理咨询医师三级过程的任务。任何时候,大脑只有一种原始情感状态占据优势。基于七种基本情感系统的教学目标是引导学生情绪通过更高级的、三级过程的认知功能来与现实生活互动,如心理访谈的一个重要方法就是依托工具谈话疗法。

二、潘克塞普情绪理论在高校心理健康教育中的应用体现

(一)内容应用

1.通过积极补偿,启动关怀系统,实现心理平衡

七种基本情绪理论认为人们可以通过模拟情绪行动来唤醒情绪感受。通过模拟发笑和哭泣的行动动力,迅速实现情绪上的情感变化,用这种方式逐渐掌控自己的情绪动力,有助于实现情绪的平衡。当人们被消极情绪困扰时,积极情绪能够直接促进积极的自下而上的情感体内平衡的实现,或者恢复井然有序的心理平衡。自上而下的认知技能同样能够有效地寻找出各种能抵消消极感受的积极情感。消极情绪在治疗环境中被唤醒时,紧随其后的可以是常规的各种积极情感。高校心理健康从业人员从潘克塞普的七种基本情绪系统中,依托理论依据启用探索系统。利用社会约束,对于认真的学生给予表扬回报,从而带来令人满足的感受,这种感受来源于关怀和悲伤/惊慌系统中积极社会纽带的力量。对于执拗的学生,激活社会情感系统的消极部分,学生的生活将会受到消极情感和忧虑的支配。良好的社会约束可以增强学生承受挫折的能力,使他们准备好应对成年生活中不可避免的挫折。

高校心理健康教育进入了一个全方位的转型期,增强大学生挫折教育有利于提高教育的实效性,也是满足大学生心理“获得感”的需求。对当代大学生而言,一方面,价值观多元化发展,诸多矛盾充斥。大学生的心理年龄还不是很成熟,生活经历缺乏,对很多事情都缺乏正确的认知和处理能力,生活常识的匮乏使得这些学生心理脆弱、意志薄弱,缺乏挫折承受能力。另一方面,当代大学生从小生活环境优越,父母的过度保护使他们整个成长过程缺乏挫折和磨练,没有承受挫折和失败的思想准备。基于潘克赛普积极补偿系统,通过教育引导大学生客观辩证看待挫折,树立正确的挫折认知,科学、积极地面对挫折,在挫折发生后能及时进行正确的自我调节,降低挫折感,提高获得感,保持健康的心理和乐观积极的心态。[5]

2.激发社会责任,启动欲望系统,追求明确目标

大学生心理健康教育的一个重要目标就是培养学生的社会责任感。社会责任是我们每一个人都需要具备的意识。只有一个具备责任感的人,才能更好地去追求完美的人生,实现更多的目标。潘克塞普七种基本情绪理论论述了追求优越目标的方式方法,使人们可以在追求目标的同时激发社会责任。潘克塞普的欲望系统是恐惧系统的补偿,人们越自卑,就越追求优越感,进而依赖虚假的优越感。教师应不断改进大学生心理健康教育的内容与方式,培养学生正确的追求优越目标,实现人生价值。首先,引导其正确认识优越感。越是各方面都优秀的人越不容易虚心请教他人,那样会失去其自身的“优秀”地位,失去这样的优越感就会失去自卑补偿的方法,从而陷入自卑感。正确认识优越感,虚心受教、高效沟通才能获得积极的体验。其次,培养适应能力,不断适应新环境,融入社会生活,充分思考,锻炼自己,实现人生目标。

大学生活中处处存在竞争。每个学生的能力不同,获得的结果也不同,在竞争中每个人所处的地位也不一样,而没有获得理想结果的一些人就会逐渐产生自卑心理。补偿心理是一种适应机制,不断刺激寻求补偿的愿望,用这种动力进行激励,实现心理平衡。通过发掘欲望系统、关怀系统在大学生挫折教育中的运用,引导大学生以积极的观点和态度认知挫折,以积极的心理品质面对挫折,以积极的归因风格特征应对挫折,通过采取多种有效措施,发挥正向情绪在大学生挫折教育的调试作用。[6]

(二)对象应用

1.鼓励教师启动探索系统,调整心理健康教育方式方法,将学习变为一种令人兴奋的体验而不仅仅是死记硬背

探索系统认为脑最重要的本能情绪系统之一是让人能够探索、发现并获取生存所必需的一切资源。这种探索系统的唤醒产生了各种各样的趋向行为,让我们产生对目标感的期望。大学生课程学习涉及大量单调沉闷的工作,教师需要启动探索系统,运用奖励机制。认真的学生得到表扬回报,从而带来令自己满足的感受,这种感受来源于启动探索系统后引发的积极社会纽带的力量。相反,倔强的学生必须具有应对负面事件的承受力,同时激活上述社会情感系统的消极部分。积极的探索系统引发良好的社会约束,可以增强学生承受挫折的能力,使他们较好地应对成年生活中不可避免的挫折。

2.父母通过了解这七种基本情绪系统,评估学生心理接受阈值

如当七种情绪系统都处于适当的平衡状态,则表明学生以一种情绪健康的方式在成长。如果某个系统处于偏高或偏低,则表明存在问题。譬如,过分用功或者认真的学生的嬉戏系统可能不够活跃,嬉戏系统能够让学生习得社会行为规则。父母应当明白,保持积极情感的最优平衡对学生成长的重要性。一方面,对学生而言,得到大量的养育关怀是一件幸运的事。这种关怀会促使他们形成安全的社会纽带,并通过低活性的惊慌、悲痛系统促成积极依恋。另一方面,如果学生遭受了引发其愤怒系统的挫折,那么他们承受这些消极情绪的能力将会增强。但这并不意味着父母需要保护他们免受消极情绪的影响。学生必须学会应对它们,因为它们是生活中自然的一部分。所有少量的、在可控范围内的消极情绪,都会促进心理弹性,有助于避免引发抑郁症。

3.大学生主体进行悲痛系统转化,发挥自我教育是优化挫折教育的根本路径

大学生正处于价值理念等形成与塑造的关键时期。在“挫折教育”中,“大学生如何进行自我教育”是实现挫折教育的价值和提升自我挫折承受能力的根本途径。在思想上,做到正确认识挫折产生的必然性;在行动上,做好随时随地克服困难的准备。通过自己对挫折的了解,克服挫折感,结合挫折训练和练习检查自己现在的状态。一个人能否经得起社会生活的磨砺,取决于思想素质和承受挫折的能力。加强自我实践锻炼,树立坚强的自信心。大学生的社会实践经验较少,满腹经纶有时候解决不了实际问题。大学生要积极参加各种社会实践活动,提高自己的挫折耐受力和各方面素质,在这个过程中不断地完善自己、提高自己。同时,大学生既要学会磨炼自我忍耐各种挫折的意志,又要树立勇于面对挫折、战胜挫折的信念。珍爱生命是克服挫折的第一步。“充分吸纳生命观智慧来创新挫折教育”。无论遭受怎样的挫折和打击,都要咬着牙关挺住。因为我们完全有机会重建生活;只要不灰心丧气,每一次挫折就只不过是通往新境界的一块普通绊脚石。[7]