“双轴双驱一中心”音乐学专业应用型人才创新素养培育模式研究

作者: 张景晖

[摘 要] 音乐学人才培养应对标国家“文化强国”“创新型国家”等发展战略。特别是应用型本科院校的音乐学专业,应紧密联系区域文化产业的发展需要,着力培养有创新精神和创新技能的音乐学实用型人才。概括了音乐学专业应用型人才创新素养的基本理念,分析了当前音乐学人才创新素养培育的问题所在,并以混合式教学模式下的课程设计为例对融入创新素养培育的课程形式进行了探索。

[关 键 词] 音乐学;创新素养;混合式教学

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)07-0090-04

一、问题的提出

教育部在《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准(2018版)》中明确提出了对音乐学专业人才培养的目标要求。2022年,教育部部长强调,“重视科学精神、创新能力、批判性思维的培养教育”。随着全球化、数字化、智能化时代的到来,创新素养日益成为高水平音乐学毕业生不可或缺的重要品格与能力。

但在当前的应用型高校音乐学教学中,对创新素养的培育仍较为薄弱。在日常课堂教学中,采用单向输出的讲授式课程仍占有较高比例,沿袭仅对知识与技能进行单向传输的授课理念,对于创新素养的培养尚无明确的范式与路径。创新素养因无明确的评价机制,也未得到业界的足够重视。

音乐学专业是音乐领域人才培养的综合性学科,其创新素养教育应当被高度重视并有效纳入教学实践。音乐学教学应将传统理论教育与社会实践紧密结合,积极回应新时代音乐教育、音乐相关新兴产业等融合升级的新需求,将创新素养和能力的培养融入教学方案中去,使音乐学专业的培养目标紧扣社会发展需求,教学模式与时代呼唤形成良性互动。

二、相关研究述评

2015年以来,社会对创新素养的关注度逐步升温,越来越多的政策文件和研究文章提出概念并不断明确其含义。山东省教育厅专门印发《关于加强新时代学生创新素养培育体系建设的意见》(2021);山东省教科院申培轩院长在《加强学生创新素养培育 助推教育高质量发展》(2022)中分析了本省在创新素养培育方面尚存的困难与阻力。创新素养研究已从理论研讨进入整体结构化设计新阶段。

根据知网文献数据统计,创新素养培育是近年来增长相对较快的研究领域,有越来越多的教学专家与一线教师积极参与,从创新素养培育的概念、内容、实施方法、环境影响等多个方面开展研究。如师保国等提出在学科基础之上培养学生的创新素养,重视真实解决能力的形成;吴淑芳在其博士论文中探讨了大学生活对大学生创新能力提升的影响;翟玥坤、高璐等多位学者也对高校音乐专业的创新素养展开了研究。

但对于音乐学专业来说,创新素养研究还刚刚起步。在实践上尚未突破传统教学理论与方式的束缚,结构上尚未形成全面的创新能力系统性构建,应用上尚未与当前音乐艺术的产业发展紧密呼应。

三、音乐学创新素养的基本定位

(一)音乐学专业的创新素养概念界定

2016年,“中国学生发展核心素养课题组”发布核心素养框架,创新素养与实践素养被并称为“实践创新”素养。借鉴核心素养的相关理论研究,可将音乐学专业的创新素养界定为:音乐学专业学生在音乐学专业基础知识、音乐学专业应用技能、音乐学创新思维能力、音乐学创新品格四大方面的表现。该表现可被系统化、规范化地教习,可被标准化、多元化地评价。

(二)音乐学专业素养与创新素养间的区别与联系

传统的音乐学专业素养,对演奏与演唱基本功、文献阅读与乐谱分析能力更为侧重。

现实意义上的音乐学创新素养,是基于音乐学基础知识与应用技能的学习,拓展跨学科视角与国际化视野,在真实情境中创新性地解决实际问题的思维与能力体现。

音乐学专业素养是音乐学创新素养的坚实基础,创新素养的培育是促进传统音乐学人才培育模式适应新时代发展的目标所在。

四、音乐学专业创新素养人才培育的困境分析

(一)教学内容

大多数教材更新迭代缓慢,缺少创新素养内容设计。例如,截至2021年出版的西方音乐通史类教材中,几乎没有涉及21世纪音乐跨界发展的最新情况;大部分技术理论课程未能及时补充学科最新发展内容;部分教师未能及时掌握学科前沿、了解行业新趋势。上述不完全归纳的诸项原因,皆导致学生所学知识与就业后面对的行业现状脱节,形成“所学无处用,所用无处学”的困境。

(二)教学形式

教师主导型模式居多,学生缺乏自主创新学习环境。受限于各类主客观原因,教学活动尚拘泥于传统讲授式教学,未形成适合于创新素养培育的互动式、启发式教学程式。混合式教学、沉浸式体验等对应创新能力教学的新型教学方式尚未得到广泛重视与应用。运用现代信息技术开展的混合式教学模式尚未得到普及。

(三)评价方式

以考查知识点为主,方法较为单一。当前音乐学专业基础课程的评价考核仍以知识点背诵、曲例分析为主,难以考核学生的创新意识与能力。近年来逐渐出现的以实践、综合应用能力等考核为补充的新型评价方式尚处于探索试验阶段,存在评分标准尚未规范化和系统化等问题。

五、音乐学创新素养培育在教学中的实施策略

针对上述问题,课题组以音乐学专业重点理论课程西方音乐史为例,从教学内容、教学形式、教学评价等多个维度研究其在创新素养培育方面的解决路径,建构贯穿教学全流程的创新素养教学内容、教学方法和评价体系。以培育创新素养为重要目标的混合式教学设计思路,基于“双轴双驱一中心”模式展开。

(一)双轴——纵横双轴,挖掘提炼创新素养教学内容

以知识点为横轴,以实践应用为纵轴,构建理论与实践相结合、历史与现代相贯通、音乐学专业与相关学科跨界融合的现代化应用型教学体系,创新性地重组教学内容。

在知识内容横轴上,以西方音乐历史的时间线为脉络,设计动态知识模块,形成可融合知识架构,随时补充国内外最新创新成果,在传统知识点的基础上及时跟进学术前沿。例如,引领学生关注数字音乐、赏析AI作曲与演奏的作品、参与数字音乐会、了解VR与AR虚拟现实音乐场景技术、尝试异地在线合作演奏等,拓宽学生的创新视野,形成创新素养知识基础。

在实践应用纵轴上,建立以学科交叉为基础的创新型思维活动程式,通过构建近关系与远关系的学科联系,培养学生的发散性思维、聚合性思维能力。创新型思维的培育离不开学科融合,其中既包括相关理论与相关技术的结合,又包含视野交叉带来的思维方式的融合与碰撞。例如,从知识内容的层面,将数学中与音乐紧密相关的概念引入音乐史课程,帮助学生从数理角度了解乐器形制、调式律制、曲式结构、和声规律等,从而更好地掌握音律科学与创作理论技术,由此进入深度学习与应用;从知识关系的层面,基于图论引入大历史研究方法,使学生能够运用归纳和演绎等方法,梳理中外音乐史知识点与知识点间的关系,从更为宏观、互联的视角看待音乐发展。

双轴教学内容对碎片化的知识点进行结构化梳理,及时更新学科知识,并强化知识点与技术应用间的逻辑关系,重视学科交叉,以此拓宽学生的专业视野与思维境界,全面提升其辩证思维能力、系统化整合能力。

(二)双驱——双重驱动,形成创新素养教学目标全流程导引评价机制

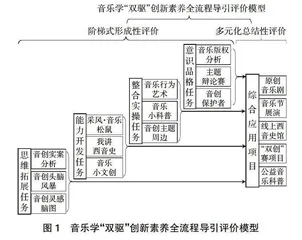

以形成性评价驱动创新能力训练,以总结性评价驱动创新能力应用。改变音乐学专业目前主要依赖总结性评价(期末试卷)的单一考核办法,将阶梯式的形成性评价(日常任务)与多元化的总结性评价(综合应用项目)有机结合,强化学习过程中的能力目标导向。以此形成创新素养教育全方位、全流程、双驱动的综合评价模式,激发教学主体创新型学习的内在驱动力。其流程图如下。

形成性评价以阶梯式创新素养训练任务为重点,突出日常创新能力训练,活动贯穿日常教学全流程。以充满趣味的创新训练任务替代传统的纯背诵、纯做题作业,将基础知识点检查与专业能力考核贯通,将专业能力考核与创新素养考察贯通。设计阶梯式训练任务,由简到难地为学生搭好培养创新能力的“脚手架”,使其在有层次、有梯度、有目的、有针对性的创新任务中得到成长。在初级任务中,侧重于培养学生的发散思维,鼓励学生通过头脑风暴、小组讨论等方式释放想象力;在中级任务中,增加日常任务动手实操的比例,驱动学生在现实中大胆探索、大胆试错,形成批判性思维能力,提高反思总结能力;在学期中后期的高级任务中,重视学生辩证思维和聚合思维能力的培养,适时提出多重性、多变性的现实任务;在终极任务中加入多种真实职业情境,促其形成更为完善的创新品格。

总结性评价通过创设大型沉浸式职业情景项目,将综合应用能力作为测试重点,检验学习成果。项目素材来源于职业场景。例如通过对毕业生进行追踪访谈,了解学生就业后的真实工作场景、实际问题、所需能力,以此为素材设计大型沉浸式实践任务。用真实情景项目代替纯知识点考卷,驱动学生运用创新型思维自主解决实际问题,让学生在就读期间即可直面来自社会的真实工作体验。在西方音乐史课程中已实践的大型沉浸式项目有:创新主题音乐节、“双创”大赛、新型音乐科普公益活动、西方音乐史儿童版/银发版、线上西方音乐史博物馆、求职音乐厅、原创音乐剧等。学生对该类总结性评价任务的参与度与完成度很高,反馈良好。课程采用团队协作(线上记录)+成果展演(线下实践)+反思分析(书面报告)的多元评价形式,使音乐史的学习、研究、实践一体化。

(三)一中心——以学为中心,围绕创新素养培育目标,创设全新教学形式

以建设学生自主性、创新性学习新生态为目标,以混合式教学模式为基础,全程围绕学生的学习需求、学习习惯、行为特点进行教法研究,从学生的视角设计最生动的教学流程,探索创设音乐学多时空、多维度的教学新形式。

“以学为中心”的教学设计重点围绕以下三个方面。

1.学生的学习需求

不同时期的学生面临不同的就业需求。但学生由于阅历有限,与社会接触较少,缺乏职业经验,较难明确提出自己的学习需求,更难知晓从何处着手创新。教师可通过校内学生个性分析与校外社会调研等方式,将学生的学习需求与职业发展有机衔接,结合学校的整体培养定位设计对应的教学内容、教学方式与教学目标,并将之转化为有逻辑、有架构、可教学、可检验的教学过程。教师使用的培养方案也应及时迭代升级,每年复审查漏补缺,保证信息来源新鲜、有效,保持信息维度全面、合理,使之有的放矢。

2.学生的学习习惯

学生的学习习惯与信息技术发展同步改变。如今的学生更习惯用电脑或平板边听边记,随时在线查找资料,扫码参与互动,与同学在线讨论。教师需及时提升自身信息化素养,掌握智慧教学工具。通过有效利用智慧教室的课堂互动功能、学习平台App的在线交互与大数据功能、网络班级的作业/试卷批阅与归档功能、AI助教的答疑功能、数字教材的融媒体与个性化功能、AR软件的虚拟演示功能等,优化学生的学习体验,丰富学生的学习路径,增强学生的创新意识。教学设计也应充分考虑到以智慧教学工具为依托的输出、互动与反馈形式,将信息化技术与教学内容有机结合。