基于产教融合的课程标准制定和实施研究

作者: 纪婕 刘扬 张蓉蓉

[摘 要] 以产教融合、校企合作为导向,以建筑室内设计为例,通过总结课程标准的特点和制定原则,提出了课程标准建设的思路和要点。以北京财贸职业学院建筑室内设计专业为例,剖析了高职学生现状,提出了专业课程标准建设路径以及该专业标准建设的特色之处,并结合3D打印课程展示课程标准的主要特色,为产教融合背景下高职课程标准建设提供了思路,分享了研究成果。

[关 键 词] 产教融合;校企合作;课程标准;建筑室内设计专业

[中图分类号] G710 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)08-0001-04

党的十九大报告提出:“要完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作。”为职业教育发展指明了方向、规划了未来。2021年4月,在全国职业教育大会上,习近平总书记作出重要批示,强调“职业教育前途广阔、大有可为,要优化职业教育类型定位,深化产教融合、校企合作,增强职业教育适应性”。所谓增强职业教育适应性,既是培养高质量技术技能人才,深化职业教育改革的重要途径,又是建设高质量教育体系的题中应有之义。

深化产教融合需要各方多措并举,包括政府、产业园区、行业协会、各类企业以及各级院校。其中职业院校是众多主体中的重要角色,通过职业院校的主体作用,可以协同各方逐步建立和完善校企合作、产教融合、工学一体、理实结合的合作育人机制。

北京财贸职业学院建筑室内设计专业,经过近4年的校企合作,开展深入的企业课堂活动,积累了大量的实践数据和案例,进行了深入的教学研究和课程分析。2021—2022年,根据教育部课程标准建设要求,全面开展了基于产教融合、校企合作基础上的课程标准更新研究,以原有的企业课堂为切入点,融合最新职业教育理念和行业企业需求,对标室内设计师工作岗位,以职业标准和岗位工作任务为导向,全面升级和更新了原有专业基础课、专业核心课和专业拓展课课程标准。

一、产教融合指导下课程标准的特点

(一)同频共振

为产业输送高素质技术技能型人才,是对我国职业教育的准确定位。以智能建造为例,建筑产业的技术变革已经从中低端向中高端迈进,实现由大到强的转变,以及技术和人员素质的高质量发展。建筑产业发展摒弃了传统粗放的“制造链”,逐步聚焦到智能数字的“价值链”;在业态发展上,由传统大而全的“分段式”发展向“全链式”转变,形成“产品全生命周期”,各个行业协同共生;在产业变革的布局上,将由追求规模增量,向更加注重区域资源优化配置和协调发展方向调整。职业教育只有与新的产业变革体系同频共振,才能向高水平迈进,实现高质量发展。因此,校企应当共同进行人才培养,共同投入专业资源,共同开展专业规划,共同开发建设课程体系,完善课程标准,组织教学实施和实习实训,实现教育供给侧和产业需求侧的同频共振。

(二)实用共赢

产教融合强调对人才培养的实用性,体现在课程标准中,应当以职业能力为本位,以专业技能为目标,以职业技能标准为行业标准。以“课证共生共长”模式为例,深圳职业技术学院与华为技术有限公司在共同培养人才过程中,探索出该模式,即把行业企业的标准转化成职业院校课程标准,根据标准培养出的人才又服务于企业。按照这种模式,校企双方打造了一批“走出去”的国际课程标准,共同成长中也实现了合作共赢。因此,保证课程标准的实用性,需要追踪企业标准变化,了解企业用人需求,不断把企业新标准引入课程教学中,优化专业培养目标。同时按新标准培养人才输送到产业大军中,反过来又可以推动行业企业发展,突出课程标准的实用性。

(三)学训一体

高职教育的关键词是“职”,这既不同于中职教育,又应区别于本科教育。中职教育的核心能力无须尖端突出,只需要掌握岗位典型技能即可;本科教育的能力更倾向于理论研究和科技研发。如何准确传递给高职学生傍身之技,需要探索具有中国特色的现代学徒制教育,破解产教融合在实践和实训方面的难题。一些成熟的高职院校通过构建产教融合创新运行机制,形成了“人才链、产业链、创新链”的链条模式,从中提炼出的课程应当以“链条”发展需求,制定教学目标,形成学习情景案例,实现基于企业工作流程的实践性较强的人才培养目标。

(四)动态调整

产业发展变革是持续不断的,新技术和新工艺也在快速更迭,根据课程标准开展的日常教学,应当帮助学生掌握专业领域的核心竞争力,并激发学生的创新和探索欲望。因此课程标准也不是一成不变的,应该是根据社会发展趋势和技术的更新动态调整,这也是保证课程标准准确对接岗位的重要手段。一般课程标准可以在实施两年后进行全面调整,这样既保证了课程内容的相对稳定,又防止学生进入岗位后发现知识已经落后的尴尬局面。

二、产教融合对课程标准制定原则的要求

(一)多主体发挥合力,将课程标准内嵌于产业

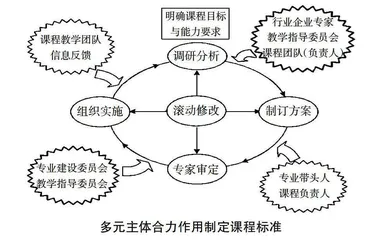

以往的课程标准从研究到制定,再到实施,基本都是校内教师个人控制,没有企业研讨,也没有多方参与的深入调研,造成课程标准带有强烈的教师个人特点,不可避免其经验的局限和专业的片面。基于产教融合机制下的校企合作,职业教育课程标准建设是一个涉及行业产业、职业院校和教育行政管理的系统性工程,其建设团队人员构成及人员素质能力对标准的建设及开发将起到至关重要的作用,其成员应由多个企业的技术骨干、多所中高职院校骨干教师和职业教育专业课程开发专家组成[1]。要强调行业、企业和社会权威人士以及校内教师团队的多方育人作用,突出校企合作功能,强化行业指导,实施多方评价指标。多元主体合力作用制定的课程标准[2],应当顺理成章地内嵌于产业链中,与产业协同发展。

(二)纵横联络,系统化设计课程标准

课程标准制定要摒除传统单一课程闭门造车局面,应结合产业实际、企业标准、社会需求和全部专业教学文件,进行系统化设计。

课程标准从教学的地位看,处于中游。上游是人才培养方案,下游是具体授课计划、教学实施方案设计和综合评价标准。人才培养方案确定了培养的学生规格以及相应的培养目标,校企双方对人才培养方案的培养目标进行具体划分,形成了科学合理的课程体系。课程体系架构下的具体课程,分别服务于培养方案的各个培养目标,同时各个课程之间通过优化整合,避免了无效重复和能力遗漏,最终形成了有层次且联系紧密的课程系统。在这样的课程系统中,各门课程的标准制定,应当严格遵循自上而下的路径,通过标准中的各项具体规定,发挥课程在人才培养方案中的作用。另外,课程标准之下,还需要根据具体授课安排制订教学计划等,将标准规定的各项目标通过教学计划分解到课程中,形成教师的授课方案,同时为了检验教学效果,还要将标准中的评价指标分解到各个教学内容中,形成上下呼应的评价体系。由此可见课程标准在整体教学中的关键地位和重要作用。

在产教融合背景下,课程标准体系建设的横向表现更加突出。以往产教融合校企合作的模式,多是某个专业的学生和合作企业进行几次讲座或者参观,无须牵扯具体的课程设计。今后要求高等职业教育的课程标准的构建者亦是实施者,即高等职业教育(教学)工作者和行业(企业)专家不仅共同制定课程标准而且要共同践行课程标准,打破制定者和实施者“两张皮”的现象,真正做到企业人员与高职教师的无缝对接[3]。这就意味着某一门具体的课程,其标准将是开放的,随着企业需求的变化和产业调整升级,标准中的教师资历、教学内容、教学方法、实践场所、课堂工具等,均可以产生变化。换句话说,课程标准除了与上下游教学有密不可分的联系外,还与外在因素进行实时互动。

(三)先进实用,体现“岗课赛证”融通

我国高等职业教育深受产业发展和教育发展的双重影响。多年来,职业教育倡导“工学结合”培养模式,已经被广大师生接受,社会分享度较高。随着产教融合的深入,该模式亟待升级发展,在课程标准建设中,应当进行深化、细化。一些地方企业和职业院校积极探索,大胆实践,从专业基础课或专业核心课入手,开展了“岗课赛证”融通培养高技能人才的生动实践,逐步健全德技并修、工学结合的育人机制;以课程改革为核心推动育人模式变革,从技术岗位复合型人才需求出发,以典型工作项目为载体,与行业企业共同构建模块化、能力递进式的课程体系;以行业认证、技能竞赛的能力和素养要求为目标整合教学内容,取得了显著成效,提高了技能人才培养质量,获得了社会认可,具有推广价值[4]。

具体课程标准中校企合作共同开发“岗课赛证”的一体化设计。“岗”对应了学习的标准和岗位需求,衔接职业标准,体现实际工作过程;“课”是以多种手段和资源,以学习者为中心推动“课堂革命”,制定综合评价体系;“赛”是展现产业优势和人才培养的直接方法,将权威大赛的标准融入课程教学中;“证”是行业对教学实施的检验,以“1+X”证书为主体,将取证标准融入教学目标和任务中。具体而言,为深化改革推动“岗课赛证”融通培养高技能人才,应积极探寻有效的高技能人才培养途径。

三、建筑室内设计专业课程标准建设路径

按照课程标准特点和建设原则,融合产教融合大环境,结合具体校企合作实施方案,以北京财贸职业学院(以下简称“北京财贸”)建筑室内设计专业为例,阐述该专业课程标准建设路径。

(一)多方共建,对标岗位

产教融合要求企业要实际参与教学建设,深入教学各个阶段进行研究探讨,从专业调研、培养方案制订到课程标准建设、教学实施以及评价反馈,企业应以教学团队成员身份参加。北京财贸建筑室内设计专业在践行产教融合校企合作中,由多方主体组成了教学团队,包括中国室内装饰协会、协会人才培养办公室(对外以“有限公司”运行)、学校专业指导委员会、校级科研和教务部门以及二级学院管理人员和专业教师等。在课程标准建设中,多方合力共建,畅通沟通渠道,强化协会和指导委员会的责任意识,各部门对课程标准建设献计献策,激发校企双方合作动力,共同提升产教融合课程标准与岗位需求的契合度。

建筑室内设计专业的各门课程,都应当对标人才培养方案培养目标,而培养目标均是通过对标室内设计师岗位核心能力需求而制定。建设过程为以职业岗位需求定课程培养目标,以岗位任务定知识模块,以课程教学内容改革教学模式和方法,强化学生职业能力的培养[5]。通过将企业先进技术与标准融入课程标准,使之跟上区域产业发展与调整的步伐,体现课程的先进性、职业性和适用性[6]。

(二)找准视角,对标需求

课程体系下的各门课程,服务于人才培养的各个阶段,彼此关联但又有一定的独立性。不同的课程,侧重不同的培养目标和教学内容,因此,专业下的每一门课程标准建设均应找到各自准确的视角。需要强调的是,虽然视角各有不同,但均应对标社会需求,对标人才产出需求。

建筑室内设计专业课程从生产实际出发,结合各方权威调研数据,通过对标社会和企业需求,并结合实际情况,课程标准建设主要有如下几种视角:第一,以1+X证书为引领的课程,着力塑造学生解决未来岗位所需的全过程设计和施工能力,课程标准可以按照模块化教学流程,对接X证书标准,再由X证书主办方和教学团队共同提出修改意见,形成对应课程的标准。此类视角用于BIM建模基础、建筑制图、装饰构造及施工等课程。第二,以职业技能大赛为引领的课程,可将大赛标准中的基础知识、职业能力、工匠精神、职业素养等融入课程标准,由教学团队各方专家进行审定。该类视角中的大赛,应为世界技能大赛或教育部、各省部级教育行政管理部门主办的官方赛事,或是行业协会主办的全国性技能大赛,可以体现职业导向、实践应用和创新科技特色。此类视角用于3D打印、建筑CAD和室内各类型空间设计等课程。第三,以企业创新项目为引领的课程,是在原有的任务驱动、项目教学或模块化课程基础上,通过合作企业引入真实案例,课程标准设计整合了企业设计合同标准、企业评价标准和课堂教学标准,引导学生逐步完成技术探索和设计创新,实现学习者的分层教学,最终通过验收完成项目,达到人才标准。此类视角用于3D打印、效果图制作、照明设计和家具设计等课程。