中高职一体化课程思政育人成效评价体系研究

作者: 王晓华

[摘 要] 探索构建国家顶层设计理念下的中高职一体化课程思政育人成效评价体系——多维度、多层次、全程化、系统化的科学评价体系,是职教教改的首要任务。要完善课程思政与思政教育大格局融通有机的评价机制,就要反思现行教育评价指标体系依据的教育学理论,研究以马克思主义作为心理学研究哲学方法论的维果茨基理论的教育评价价值,从而构建多元教育理论为基石的职教课程思政评价指标体系,完善职教课程思政与职教课程融通有机的评价体系和办法。

[关 键 词] 中高职一体化;课程思政;育人成效评价体系

[中图分类号] G711 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)09-0029-04

教育评价改革原本就是一项世界性难题,在“五唯”顽瘴痼疾影响下,我国教育评价整体存在一些弊端。课程思政是思政教育与课程教学融合交叉的科学体系,是具有我国国情特色的隐性课程显性化的教育创新改革。

现今职教课程评价普遍使用的方法还需要改进。加之课程思政人才培养目标的强化和内涵的融入,使现有的课程评价方法需要重大革新。

现阶段职教课程思政全面实施普遍时间不长,处于实施初期的探索阶段,现阶段育人成效针对性、指导性和实效性不强。职教课程思政评价体系亟待深入系统化、类型化建设性改革,通过价值引领,促进职校生的专业成长。

职教课程思政评价体系研究既具有教育学又具有哲学、政治学、社会学的意义,直接关系到科学的教育观、人才的成长观、社会的选人用人观,关涉我国意识形态教育的千秋大业和我国职业教育改革的成果。职教课程思政评价改革是贯彻落实职教课程思政建设的推进器。

一、构建职业教育课程思政育人成效评价体系的根本准则

评价体系根本准则——立德树人,体现了职教育人目标的内涵。评价是根据职教人才培养方案、课程的目标而对课程实现的价值的评价,要在准则下改革评价的组织方式、参与主体、指标权重、方式方法等,形成具有职教特色的课程思政评价机制和模式。

二、构建职业教育课程思政育人成效评价体系的主要原则

国务院颁布《深化新时代教育评价改革总体方案》(以下简称《总体方案》)指出:在立德树人根本准则下,评价改革要坚持科学有效,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,充分利用信息技术,提高教育评价的科学性、专业性、客观性。坚持统筹兼顾,针对不同主体、不同学段、不同类型教育特点,分类设计、稳步推进。

(一)与课程评价有机融合的分类评价原则

根据《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《指导纲要》)部署,职校要探索建立学校分类发展、分类管理、分类评价的动态评价体系和机制。

(二)全程评价原则

《指导纲要》指出:要着力健全课堂教学管理体系,推动课程思政全程融入课堂教学建设。

(三)依据习近平总书记“三因”理念(因事而化、因时而进、因势而新),要继续深入探索具体的评价准则和方法,使其具有科学性、专业性、客观性。

1.评价以提高职校生思想政治素养,适应社会发展需要为目标,实现职校课程思政从“认知教育”向“知行合一”的人格教育转变,服务职校生未来的职业生涯发展。

2.评价要根据课程思政目标和内涵,修订、完善专业人才培养方案,结合每门课程的课程标准和学生的学情特点进行研究和实施。

3.评价要体现课程思政的思想性和情感性,遵循思维科学和心理学的规律,探究其策略和方法。

课程思政就是教师根据职校专业人才培养方案,结合具体的课程标准和学生的学情特点,对学生的“知”(认知、观念) 、“情”(情绪、情感) 、“意”(思维模式、观念与意志)、“行”( 行为与表现)进行正向干预和引导,把学生从一个自然人逐渐培养成社会人,适应社会主义社会发展需要的人格课程教育。

从思维的角度,最根本的就是培养学生的同理心;从情感的角度,最根本的就是培养学生的共情心。只有培养同理心,才能激发学生的换位思考能力,让学生自省深悟,提高认知格局,从而见贤思齐;只有培养共情心,才能激活学生的情感共鸣,让学生感同身受,提升情操境界,从而止于至善。

三、探索构建国家顶层设计理念下的职业教育课程思政育人成效评价体系——构建多维度、多层次、全程化、系统化的科学评价体系

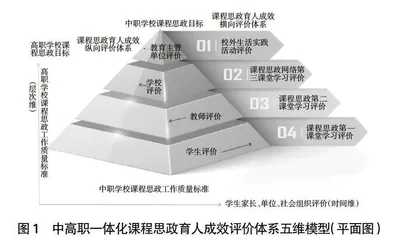

以中央和教育部有关纲领性文件为指导精神;以中共中央、国务院颁布的《总体方案》为指导思想及行动法则,通过构建双向(纵向多元主体评价系统与横向全程育人评价系统)评价机制及中高职一体化(层次维)多维度评价体系(参看图1),发挥其作用,强化和优化职业教育课程思政的育人成效。评价体系以立德树人为根本评价标准;以育人正确“三观”(世界观、人生观和价值观)为三维评价目标,发挥“三全育人”立体网络格局中心环节——课程的作用;实施中取得“四结合”(课堂与课外、校内与校外、线上与线下、理论与实践)同频共振效果。

根据《指导纲要》和《总体方案》部署,探索建立课程思政与思政教育大格局融通有机的评价制度,完善评价机制;建立完善职教课程与思政融通有机的评价体系。

课程思政成效评价体系的科学性体现:是主体广泛激活、资源有效联结、对象全面覆盖、工作全程贯通、要素深度融合的体系;是教学质量保障的长效机制和高效模式;是评价机制、评价制度、评价标准、评价指标、评价程序等动态完善、调整的课程思政“有机生态系统”,从而让所有的育人主体、资源、要素都同向同行,形成合力。

健全、完善教育督导部门的教育评估监测机制;构建教育管理部门、学校、社区、用人单位等多元参与的评价体系;发挥专业机构和社会组织(服务区域和行业企业)的作用;探索通过信息化平台和手段评价的方式。

课程思政是一项庞杂、严密的系统工程,要增强改革的系统性、整体性和协同性。

(一)完善党委和政府教育工作评价机制

1.完善党对教育工作的领导机制,不断完善教育工作机制,完善督查制度,推进国家颁布的纲领性文件。

2.完善政府履行教育职责评价

各级政府要对下一级政府履行教育职责,制定科学评估体系和指标。

(二)建设专家咨询委员会评价

从教育部到各地教育行政部门组建专家咨询委员会,对课程思政建设进行专项专业性考评,重点考评人才培养方案和课程标准的制定与实施,以及相应教材的编写情况,并探索第三方专业机构介入评价,“管办评”分离新模式的积极探索意义重大。

(三)改革学校评价

职校要健全工作机制,建立党委统一领导、院系推进落实、教务部门主管,科研处、招就办等相关部门协同联动的工作格局,切实加强课程思政建设的体系化组织领导,完善课程思政评价标准,实施具有实效性、科学性和创新性的工作方案(参看图2)。

学校教务处、科研处要以先进的教育理念为先导,以提升教师专业能力和专业品质为重点;以课堂教学为主阵地;以教育科研为抓手,建设实体与网络相结合的教学部(组),融科学性、实践性、研究性于一体,聚焦教学。积极发挥教学部(组)的示范、引领、带动和辐射作用,努力使教学部(组)成为课程思政研究的平台、成长的阶梯、辐射的中心,达到团队管理与学校管理同频共振;集体发展与个体发展同频共振;理论提升与实践教学同频共振;常规研修与专业竞评同频共振,取得“四个同频共振”效果。

1.健全中等职业学校评价

健全学校人、财、物资源的统筹管理考核指标,从而全方位重点评价职校课程思政实施情况,不断完善与职业教育发展相适应的课程思政评价标准和评价机制。

健全行业、企业、社区等多元评价主体制度,探索职普融通课程思政和中高职一体化课程思政评价建设,考量学生成长过程性评价。

2.改进高等职业学校评价

《指导纲要》指出要将课程思政建设成效列入激励和监督机制。推进职业高校分类评价,改进学科评估,融入思政教育、学生参加社会实践、毕业生发展、用人单位满意度等各项评价指标,强化立德树人的中心地位。

(四)改革教师评价,推进践行教书育人使命

改进职校教师课程思政育人成效评价,坚持分类评价,推行课堂实效评价,探索长周期评价,注重个人评价与团队评价相结合,完善同行专家评议机制。

职校要将教师课程思政实施情况纳入师德师风、教学能力考核。借助学校考评契机,完善管理机制,进一步促进课程思政教学和科研活动常态化、高效化和优质化。

1.建立教师诚信师德机制,增大师德师风考核权重。

2.改革教师职称评审指标,完善督查机制和激励机制。求真务实,破“五唯”痼疾,摒弃浮躁、虚假繁荣的学术氛围,强化工作常态考核指标,融入课程思政评价指标。

通过发挥学习型、研究型、合作型教师团队的作用,激发教师的自我发展愿望和内在发展动力,促进教师个性化发展。各教学部(组)共同制定有针对性的教师培养方案,做好职业规划,建立教师成长档案。

3. 加强课程思政建设的体系化教学督导考核。

(1)建立、健全意识形态工作责任制,发挥课程“主阵地”作用,聚焦课堂,精益求精,引导任课教师在教学中科学性、艺术性地渗透课程思政元素,全面提高育人质量。

(2)加强课程思政培训机制,不断提升教师的课程思政教学水平。

搭建实体与网络相结合的交流平台,为教师的学习交流、成果展示和资源积累提供便捷的途径,使平台成为教学动态工作站、资源生成库和成果辐射源。

激发每一位教师积极参与集体备课、评课,集思广益,共同制订方案,动态调整,从而强化课程思政教育教学实绩。把课程思政第一课堂、第二课堂(校内外实践)、第三课堂(网络课程思政资源)、课程思政科研活动等计入工作量。在教学实践中,遵循教育教学规律,并与时俱进转变教学思想,树立“立德树人”的教育理念,探索多元化课程思政课堂教学模式和方略。

教师要有“以赛促学,以赛促教”的建设性理念,积极参与各种教育教学评优选先和竞赛活动,在不断反思中厚积薄发。

加强教师理论提升,内涵发展,在学术引领下,聚焦课堂,反思课程思政教学实践,积累教学经验,全面提升教师的课堂教学能力,实现教学的思想性、科学性、实效性和灵活性。

(3)调动每一位教师积极参与课程思政资源库建设,并与时俱进,实时更新,确保有源头活水。

(4)坚持课题引领、研究推动的思路,引导教师关注课程思政改革前沿问题,及时了解国内外最新科研动态和成果,聚焦课堂。围绕课程思政改革任务和教学实践中的重点、难点问题,组织开展专题研究。

(五)改革学生评价,促进德、智、体、美、劳全面发展

1.树立科学人才观。完善综合素质评价体系,创新课程思政过程性评价办法。注重时间纬度,着眼于学生的发展,用发展的评价体系科学评估;同时注重质量层次纬度,促进普职融通,中高职一体化评价。

2.完善课程思政评价办法。根据学生学情,科学设计各级各类各专业课程思政目标要求,引导学生。通过信息化等手段,探索学生、家长、教师以及社区和企业等多元主体参与评价的有效方式。强化过程性评价,将学生课程思政学习情况纳入学生综合素质档案。