“组训法”课程的大概念探究

作者: 陈旖旎 鲁卫东 代会邦 邱玮

[摘 要] 围绕大概念组织教学实施,是顺应新型军事人才培养要求的有益实践。大概念是学科领域中最精华、最有价值的核心内容,是学员解决问题的基本策略与方法,也是形成科学思维和核心素养的重要途径。“组训法”课程大概念的建构分为三步:分析学情与目标,选取核心知识;联结核心知识,形成基本概念;整体关联基本概念,抽象出大概念。通过PBL项目式教学方法的四大策略——动机激发策略、认知调控策略、学习支架策略以及目标导向策略,可以确保大概念的习得。

[关 键 词] 大概念;军士组训法;PBL

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)09-0051-04

2019年习近平主席在全军院校长集训开班式上的重要讲话以及2020年中央军委印发的《关于加快推进三位一体新型军事人才培养体系建设的决定》彰显了党在新形势下变革人才培养模式的重大举措,明确了军队院校教育的主要功能是传授基本理论、基本知识、基本技能,培养思维方法、学习能力和创新意识。协同部队训练实践及军事职业教育,打通从院校到部队、从课堂到战场的人才培养链路。为了充分实现“三位一体”人才培养体系的效能,确保“组训法”课程理论向实践转化、知识向能力跃升的过程有序衔接,积极探索能够培育学员科学思维能力、促进知识迁移运用的课程内容体系及教学方式,具有现实意义和长远价值。

现行“组训法”课程的教学内容是基于微格教学理念进行设计和编排的。通过将抽象复杂的教学过程细分为容易掌握的单项技能,如教学口语、板书语言、态势语言、导入和小结、提问等,采取讲练结合的方式,逐一进行细致的教学和训练,使学习过程可察、可控,学员单项基本功得到快速提升。然而,由于各单项技能的知识点零碎且繁多,为了让学员尽可能多了解,教员通常采取直接讲授的方式,没有引导学员对关键知识点进行深入、细致的研究和探讨,致使学员对所学内容缺乏理解深度,容易遗忘。在课堂教学能力考核中,鲜有学员能够运用课上所学的知识。此外,将完整的教学过程简化、分解为单项技能,削弱了各部分之间的联系。结果是,学员某单项技能表现出色,但不知如何将所学单项技能知识整合为前后一致的整体性教学设计。因此,知识点繁多与深度理解之间的矛盾、单一技能与综合运用之间的矛盾、知识转化为能力的矛盾,是目前“组训法”课程存在的主要问题,而解决之道就在于建构“大概念”。

一、何为大概念:大概念的内涵

大概念(Big Ideas)亦称为核心概念,是指学科领域中最精华、最有价值的核心内容,会成为学生解决问题的基本策略与方法[1]。布鲁纳指出,无论教师教授哪类学科,一定要使学生理解该学科的基本结构,这有助于学生解决课堂内外所遇到的各类问题。掌握事物的基本结构,就是以允许别的东西与它有意义地联系起来的方式去理解它,学习这种基本结构就是学习事物之间是怎样相互关联起来的。掌握学科的基本概念结构,有助于学生保留对学科知识的记忆,并促进学习的迁移[1]。中国工程院院士、华东师范大学校长钱旭红指出:大概念体现了“整体关联思维”,是以整体为研究对象,关注知识之间的结构、节点和联系[2]。大概念与“分解还原思维”关注底层独立元素有着本质的区别,具有四大基本特征[3]:(1)中心性。大概念是将概念、原则、事实、方法进行有序整合,提炼归纳其共通之处而形成的聚合概念,居于教学内容的中心位置,发挥着提纲挈领的作用。(2)持久性。大概念需要对知识进行深度学习和透彻理解,能够形成长期记忆。(3)网络状。课程内的大概念将事实性知识进行纵向联结,课程间(跨课程)的大概念将多个知识领域进行横向联结,从而构建成纵横交错、紧密联系的网络状知识结构,改变了知识的零碎和无序状态。(4)可迁移。大概念的形成基于对知识的深入理解,是知识在更高层面的抽象表征,更利于迁移[4]。

二、为何大概念:大概念的价值

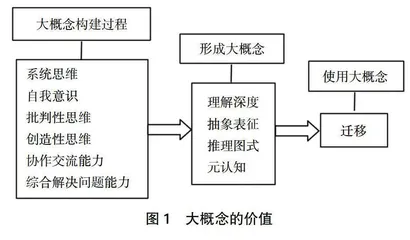

大概念不仅是抽象的概念,更是一种工具,用于强化思维,联结不同的知识片段,使学员具备应用和迁移的能力[5]。但迁移的程度取决于四个要素:(1)理解深度。一项著名的研究“水下击靶迁移实验”比较了常规学习与理解性学习的效果。结果显示,受过抽象原理指导的一组因为理解了需要做的事情,所以能够调整行为适应新的任务。由此可见,仅靠记忆事实性知识或墨守成规不利于解决问题,只有经过深入理解的大概念才能够进行有效迁移[6]。(2)抽象表征。通过对不同事物进行分析比较,舍弃它们中的相异因素,提取相同属性,在更高的层面上概括成大概念,能够提高迁移能力。一项关于“如何鉴别刚孵化出来的小鸡性别”的研究证实了这一点:接受抽象原理教学的一组,鉴别力远高于师带徒组。(3)推理图式。“图式”是心理学家皮亚杰提出的认知发展理论的核心概念。通过运用类比推理等高阶思维能力将课程内知识和不同课程之间的知识进行横向、纵向联结,推理出提纲挈领的大概念,极大地提高了记忆的提取和迁移能力。(4)元认知。这是由美国心理学家J.H.弗拉维尔提出的,是指学员对自己的认知活动进行理解、监控和调节。元认知作为一个思维工具,通过交流、复述、加工、指导等策略使思维可视化,从而助力学员自己抽象概括出新概念或者调整不当之处,重构正确概念。综上所述,大概念的价值就在于通过构建结构化的知识体系,使学员在习得过程中锤炼高阶思维、关键能力以及迁移所学知识运用于新的情境(如图1所示)。

三、如何大概念:大概念的建构

大概念的建构需要以终为始,围绕实现高阶思维、关键能力的最高目标,确定教学主题,细化分解目标层次,思考该主题中有哪些内容能应用于学员以后的工作中,哪些大概念值得学员进行持久性的理解学习,要理解该主题的大概念需要先明白每节课中有哪些基本概念等,如此就能以一种宏观的视角将课程内容和教学目标融合起来。大概念以较高的统摄性位于课程内容顶层,与统摄性较低的课程基本概念相连[7],而基本概念由核心知识构成。因此,在课程教学目标的指引下,明晰学员的前拥理解、课堂教学目标及二者间的关系,确定核心知识点,依据核心知识点之间的联系形成基本概念。再将基本概念进行整体关联,抽象出更高层级的共有概念,是建构“组训法”课程大概念的可行路径(如图2所示)。

(一)分析学情与目标,选取核心知识

知识点繁多与教学时间有限、学员理解深度之间的平衡是教学中时常需要考虑的问题。如果在有限的时间内追求尽可能多的知识点,就会面临学员无法深入理解、知识无法保存在长时记忆中的结果(教学的目的是在长时记忆中建立知识图式)。认知负荷理论认为,人类的认知结构由工作记忆(短时记忆)和长时记忆组成。工作记忆容量有限,如果任务过多或者非常具有挑战性,工作记忆的负荷就会加重,导致无法同时处理问题和回忆任务重点,限制了学习中转变为长时记忆的信息量[8]。因此,意识到工作记忆的局限性,专注于核心知识是形成基本概念的前提。

核心知识的确定取决于学员的前拥理解(知识储备)、课堂教学目标及二者的相互关系。首先,学习是原有经验的迁移[9],是在原有知识储备上建构新的知识。学员的前拥理解或促进或阻碍其对新信息的整合。如果正确的前拥理解在学习中被激活,并按照正确的方式进行建构,学员就会习得对新知识的理解。这比忽视他们的前拥理解,仅教授孤立抽象知识更加连贯和深入。但不正确或有偏差的迷思概念会成为学习新知识的障碍。依据认知冲突理论,人们遇到矛盾的观点时会习惯性地拒绝改变原来的想法,除非自己意识到其中的反差与困惑。因此,只有掌握学员的迷思概念,进行针对性的教学设计,才能帮助学员改变观念,习得新知识。其次,确立课堂教学目标是为了帮助我们区分学员希望获得的学习结果、辅助实现这一目标的活动以及额外的挑战性任务。避免不区分主次、难易地将教材上的内容照搬到课堂中。有限的教学时间需要花费在能够促成教学目标的核心知识点上。其他的内容,如学习支架、拓展性知识则须是核心知识点的延伸,作为配角存在。需要注意的是,核心知识点的选择还需要考虑学员的前拥理解(知识储备)与课堂教学目标之间的关系,即课堂教学目标要符合最近发展区原则,要意识到学员现有水平(前拥理解)和可能发展水平(课堂教学目标)之间的差距。核心知识点则是能够连接这一差距的桥梁。下面以“板书语言技能”课为例进行说明(见表1)。

为了改变学员对板书的不正确认知,认识到板书的重要性,学会依据不同教学内容设计相应的板书,讨论板书的作用、展示丰富多样的“板书的形式”可以有效解决学员前拥理解与课堂教学目标之间的矛盾。板书设计要求作为板书发挥作用的保障,更加详尽地指出了设计板书的规则,也应在课堂上进行讨论讲授。而板书书写技能和应用须知并不是实现本堂课教学目标需必备的知识,因此可以划分为课后拓展内容。

(二)联结核心知识,形成基本概念

明确了知识结构后,至关重要的一步就是通过归纳总结、组合配对、连续追问(是否能联结更多的内容)、专家征询等方式[3]联结核心知识,形成基本概念。板书的作用和板书的形式两大核心知识点之间相互联系、密不可分。板书的作用是激励学员设计合适板书的动力,同时明确板书的标准;板书的形式是落实板书作用的具体方式。两者结合起来,共同构成了“板书”这一基本概念的内涵,即板书是组训者在课堂上使用的一种利用视觉形象进行信息交流的手段,是教学思路和教学内容的浓缩,直接影响教学效果。此外,教材上列举了五种板书的形式,但这远远无法满足复杂多样的各类学科知识。那么,如何举一反三、迁移运用呢?就需要理解“板书内容设计”这一基本概念。板书内容设计是在遵循科学性与艺术性相结合的原则下,运用文字、图形、符号、表格等元素,采用内容再现、逻辑追踪、推论、思路展开等方法展现教学内容,并设计对称、偏正、自由等造型,使板书内容达到科学、精练、好懂、易记的目的。所以,“板书语言技能”这节课通过明确核心知识点板书作用与板书形式之间密不可分的关系,以及分析总结板书形式的本质,得出了两个基本概念,使学员能够据此迁移到设计其他教学内容的板书,并为学习更高层级的主题大概念打好基础。

(三)整体关联基本概念,抽象出大概念

在微格教学理念下,“组训法”课程分解为多个主题,各主题下辖若干具体的教学技能知识。如板书语言技能、口头语言技能和态势语言技能三堂课聚合在一起共同构成“教学语言表达技能”主题。为了帮助学员深度理解各主题的特殊性,将零碎的基本概念进行整合和系统化,实现迁移运用,需要按照配对比较—去异存同—检查验证—调整修改的逻辑链路将课堂中形成的基本概念进行整体关联,抽象出大概念。仍以“教学语言表达技能”主题为例,其中“口头语言技能”课的基本概念:教学口语是通过规范、准确、形象、灵活的口头语言以及叙述、描述、解说、评述的表达方式传递教学信息和相关知识,以达到“传道、授业、解惑”及交流思想感情的目的。“态势语言技能”课的基本概念:态势语言是利用面部表情、动作手势、身体姿态等辅助口头语言传递教学信息和表达情感,从而使受训者能够轻松、愉快地接受信息、加深理解、强化记忆。结合“板书语言技能”课的基本概念可以发现,教学语言包括有声语言(口头语言)和无声语言(板书语言、态势语言),它们相互配合,共同构成组训者与受训者的双边交互活动,目的是使受训者获得实时反馈,在轻松、灵活的教学环境中理解并记忆知识。所以使用上述建构大概念的逻辑链路,可以得出,“教学语言表达技能”主题需要学习的大概念就是:交互式教学通过启动受训者的元认知能力,能够增进知识理解和获得。以此类推,可以得出其他主题的大概念以及最高层级的课程大概念。如此,课程便构成了一个连贯的整体。