基于诊改视域下建筑设备与识图课程建设的实践研究

作者: 马雪 赵岩

[摘 要] 高职院校主要培养技能型人才,课程是人才培养过程中传承知识的重要纽带。高职院校需从课程建设现有基础、课程定位、课程开发观念及思路、课程教学资源建设、课程诊改等方面对课程进行教学改进与建设。通过分析研究建筑设备与识图课程建设,探讨高职课程建设如何与课程教学目标紧密结合,提出课程建设的主要任务和措施,为高职院校课程建设提供理论和实践参考。

[关 键 词] 高职院校;课程建设;课程诊改;建筑设备与识图

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)11-0049-04

课程是人才培养目标达成的重要载体,是学校建设目标的精准落地点,更是全员保证学校教育教学质量的着力点[1]。课程诊改是高等职业院校内部质量保证体系中重要的组成部分,其主要对照教学目标达成度,对存在问题进行改进,形成诊断标准,从而提高课程质量。良性的课程建设应该是一个系统的动态过程,会根据课程目标不断探索更好的教学资源和方法,以课程诊改为推手不断地促进课程质量提升。目前,职业院校课程建设没有统一的标准,各学校的侧重点不同,本文以建筑设备与识图课程为例,深入分析课程建设过程中的一些做法和经验,为其他课程建设提供参考。

一、建筑设备与识图课程建设SWOT分析

SWOT 分析是在全面分析和综合事件本身内部发展的强弱和外部环境威胁、机会影响的基础上形成的一整套的关于自己结构化的有关平衡系统的分析体系。对建筑设备与识图课程建设条件和建设中的优劣势进行综合分析,有助于对课程建设的难点提出解决对策。

(一)课程建设内部条件

高职院校的课程建设主要是依据人才培养方案要求对课程设置进行初步研究。课程设置过程主要包括课程目标确定、课程内容选择、课程内容组织以及课程评价等[2]。建筑设备与识图课程是建筑工程技术专业基础课,主要培养学生掌握建筑设备基本知识,熟练识读施工图且具有一定的专业素养。

1.现有基础及优势

(1)课程教学团队实力强。课程组是一支职称结构合理、综合素质高、业绩丰硕、教学效果突出的教师团队。有教授1人,副教授1人,一级建造师2人,一级造价师1人。课程组有省级制图大师工作室;教师参加省级教学能力比赛获得教学能力二等奖,指导学生比赛均得过奖,获国家级、省级、市级各层次技能竞赛奖项10余项。

(2)网络教学平台有力支撑。学校层面通过学习通、AIC建立对接人才培养工作状态数据管理系统,实现教育教学信息化管理,发挥大数据的分析、监控、预警、激励功能。专业层面通过虚拟仿真软件建立实践训练平台。

(3)课程教学资源较为齐全。借助短视频、利用虚拟仿真软件直观教学辅助学生学习;建立习题、试题等资源库;拥有1500平方米建筑技术实训楼,BIM建模大师工作室。

2.劣势及差距分析

(1)课程建设目标标准可操作性差。课程目标是根据学生的素质目标、知识目标、能力目标等综合因素来确定的,课程建设目标标准是将课程目标具象化、指标化而使课程建设工作开展有着力点,课程建设目标标准是可观察、可测量的。本课程建设目标用“使学生掌握、熟悉、具备识读施工图的能力”等模糊的表述,没有建立明确的建设标准,课程建设停滞不前。

(2)实践教学落实不够。建筑设备与识图课程是一门实践性很强的课程,在教学实施过程中往往弱化了实验、实训,比如:由于课程中识图部分的资料储备还不够广,缺乏成套的施工图,校内校外实践基地缺乏等原因,每个章节的图纸介绍较零碎、知识链不完整,学生在学习中存在难度。而现场参观、实践操作比视频观看带来的学习冲击力强得多。

(3)课程考核方式单一。课程考核方式多为期末闭卷考试,容易使学生忽略平时的学习,成绩评价方式的合理性有待提升。

(4)课程诊改机制缺乏。学校层面没有“刚性”的诊改机制,课程处于“静止”状态。另外,当前很多课程的诊改也只停留在纸面上。

(二)课程建设的外部有利条件

1.诊改政策大力支持

教育部、省教育行政主管部门及高职院校先后推出教学诊改相关文件,搭建国家培训、省级培训和专项培训等在内的多层次互补的诊改培训体系,基本构建了完善的诊改规划体系和培训体系,各类高职院校积极响应出台相应的诊改方案,为促进高职院校教学质量提升提供坚实的理论指导。

2.校企合作稳定深入

校企合作是学校、企业和学生三位一体的人才培养模式,学生到企业实践锻炼不仅能提升综合素质,而且经过实践操练还能促进其掌握枯燥且难理解的理论知识。学院与铜仁勘察设计院有限公司建立校企合作关系,定期邀请企业工程师到校给学生开展讲座,教师和学生也到企业参与建筑设计项目,进行实践锻炼。

3.人才市场需求广阔

建筑行业是基础产业,它经历了高速发展时期,在未来的发展中,建筑行业改造升级后会有很大的发展空间,优质建筑类人才依旧短缺。根据国家统计局数据,2021年,全国建筑业总产值为29.3万亿元,占国内生产总值比重为7.0%;建筑企业人员数5283万人,占全国就业人员7.1%。一个行业产业增加值占GDP比值及就人数占就业总人数比值分别达5%以上通常被认为是国民经济支柱产业的重要标志,而建筑业这两项占比维持在7%左右。这说明建筑业支柱产业的地位依然稳固,人才需求依然较大。[3]

二、基于诊改视域下建筑设备与识图课程建设研究

(一)构建建筑设备与识图课程建设任务

课程建设目标是课程应该达到的情境和状态,是为实现课程教学目的而规定的在特定时期内应该实现的具体成果[4]。“建筑设备与识图”在建筑工程技术专业中属于专业基础课,是培养学生掌握建筑设备相关知识的重要课程,课程组在保证课程建设目标与评估验收相统一,调动教师积极性为原则的前提下,确定本门课程建设类别——校级优质课程,按照学校优质课程的建设指标,补齐课程建设短板,其建设任务以下面四点为主。

1.建立课程建设指标

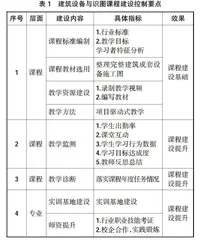

有效的课程建设可以不断提高教学质量,提升教学水平,实施课程建设的内容涉及教学管理、教学条件、师资队伍等多个目标任务,根据这些内容再细化成多个对应的可操作具体指标(见表1)。建筑设备与识图课程建设从课程层面的控制目标包含课程标准编制、课程教材选用、教学资源建设、教学方法、教学监测、教学诊断,这些内容可更进一步细化成13个具体任务予以落实,但有些任务难以在课程层面展开,要以专业建设为前提,如师资队伍、校内外实训基地的建设需要从专业层面统筹规划。

2.完善实践教学条件

充分运用虚拟仿真实训、BIM三维模型等信息技术推动实践教学。建立课程识图资源库,对建筑给排水、暖通、用电、电气等知识点建立完整的识图学习资源库,开拓校外实训基地1处。教学团队在1~2年内开发一本建筑设备识图教材。

3.多元化的成绩考核

充分利用学习通,定期定量对学生的考勤、作业、学习任务进行规划布置,最终成绩是平时成绩和期末考试成绩的百分比之和。

4.建立课程诊改机制

课程建设是一个动态的过程,需要课程诊改机制推陈出新,不断地促进课程教学质量的提升。教育部相关文件中提到课程建设以诊断为手段,在课程建设中建立“8字形质量改进螺旋”(简称“8字螺旋”)诊改机制,保证课程建设的质量。

(二)建筑设备与识图课程建设诊改实践探索

1.对接岗位需求,重构课程内容

高职专业课程内容结构应基于知识应用,以工作过程系统化的方式将原先的学科知识内容重组,在这一过程中,适度够用的理论知识的总量没有发生变化,知识的排序方式发生了变化[5]。

建筑设备与识图课程共计54学时。课程团队对企业用人需求、岗位能力需求等多方面进行综合调研分析,并结合建筑工程技术专业人才培养目标及建筑工程1+X证书要求,将课程分成六个项目(详见表2)。

2.课程资源建设,积累教学内容

课程资源内容是决定课程教学质量的关键因素,以下四项是课程资源建设的主要内容。

(1)课程标准的建设。根据高职院校学生学习的特点和专业培养要求设置课程标准。本门课的课程标准包括课程性质与任务、课程目标与要求、课程结构与内容、学生考核与评价、教学实施与保障、授课进程与安排等。

(2)多媒体课件和电子教案的建设。制作课程教学PPT、视频让抽象的问题具体化,辅助学生理解课程知识。根据课程标准建立课程教案,使教师更好地掌握课程重点难点,教学条理更加清晰。

(3)学习库的建设。建立并及时更新建筑设备相关的规范标准资料库,如《建筑制图标准》《给水排水制图标准》《供热工程制图标准》等,加深学生在规范标准方面的认识,培养学生查阅规范和标准的习惯,帮助学生提升识图制图能力。根据课程章节建立习题库,学生通过习题检查自己对该课程主要知识点的掌握情况。准备3套多种题型的试卷并提供参考答案,题型包括选择题、填空题、判断题、简答题、思考题等。

(4)实验及实训设计。根据课程要求制定实习手册、水暖工种实训指导书与任务书、实训和实验项目的指导书与任务书等。建立虚拟仿真教学平台,通过建筑设备仿真动画帮助学生认识理解各个项目中的设备、附件、管道等。

3.注重教学监控、实施过程考评

课程始终坚持以对学生的德育、知识、能力、素质综合考核为目标,按照平时成绩、实验实训成绩、期末考试各占一定比例综合形成学生这门课程的最后成绩。综合成绩与期末考试相比更能全面客观地反映学生的学习业绩,有利于引导学生多方面严格要求自己,提升学生自主学习能力及综合素质。如课程组利用学习软件设置签到、讨论、作业等功能作为学生平时成绩重要的考核内容,通过学习软件对这些数据汇总打分,教师根据反馈的数据掌握学生学习动态,同时在这个过程中逐步完善课程内容建设,促进课程改进,改进教学方法、优化教学资源、调整课程内容,使教学进入良性循环。

4.强化师资建设,提升教学能力

由教师、管理部门、系部、督导、学生共同实施教学诊断以提升教师的教学能力[6]。本课程教学团队职称结构中包含高、中、初三个等次,教学团队教师平均年龄34岁,偏年轻化,故多途径提升教学能力是本课程体系建设的一项重点任务。课程组通过组织学期集体备课一次、教师间相互听互评、规范教师课堂教学环节、“一对一”老带新结对培养等方法促进教师教学能力提升。教师自身积极参加学校组织的在线教学能力培训、主动参加教学能力大赛促进自我教学能力提升。系部与铜仁建筑勘察设计院有限公司、铜仁市广远建筑工程有限公司签订校企合作协议,教师每年利用寒暑假进企业实践锻炼,课程组鼓励教师积极参加职业资格考试、技能考评员申报、培训,通过这一系列措施培养“双师”教师。

5.设定诊断目标,促进课程建设

建筑设备与识图课程诊改从“课程教学目标达成”与“课程建设目标达成”两方面着手,课程教学目标达成包括课程标准、教学资料、硬件条件的使用(指教室、实训室、信息平台等)、学生课堂教学反馈、课程结束后课程学习平台上填写课程教学质量诊改报告。课程建设目标达成包括拟定课程建设方案、设置目标任务进程表、设定预警值半年自测一次。