中国高校外语专业境外社会实践项目与文化对外传播研究

作者: 赵婧闻 于大春 杨昊

[摘 要] 中国文化对外推介,讲好中国故事是关键。当前,面对世界经济全球化和文化多元化,外国人更加渴望了解当代中国。基于外语非通用语专业大学生在波专业实训项目和问卷调查分析,对外语专业学生通过开展境外宣讲中国优秀文化的语言实践活动,讲好中国故事、传播中国文化的可行性和必要性进行思考。

[关 键 词] 宣讲中国优秀文化;语言实践活动;必要性;可行性

[中图分类号] G206 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)15-0101-04

对于中国文化对外宣传问题,有学者指出“讲好中国故事既是一个事关中国自身发展以及如何构建中国与世界新型合作共赢关系的重大战略性问题,又是当前全球化深入发展和中西文化深度互动条件下如何做好跨文化国家沟通和国家形象管理的复杂技术性问题”[1],也有学者指出讲好中国故事应该适应“西方读者对原汁原味的中国文化和文学日益增长的需求和期待[2]”。为此,国家鼓励社会各阶层积极参与宣讲中国经典故事。[3]

外语专业大学生境外学习不仅要培养自身的国际视野,还要展示中国文化和文化自信,更要践行服务国家和社会的公民义务。从实践活动参与者角度,借助问卷调查分析,总结归纳我校波兰语专业学生(以下简称学生)在波推介中国文化的效果及收获,调研波兰人了解中国文化的途径,或许能够为中国文化外宣问题提供一个新研究视角。

一、专业实训项目情况

作为中国外语非通用语专业的大学生,在境外学习过程中可以参加留学派出学校设计的多个专业实训项目。截止到2023年1月,三届学生共50人参与四项与中国文化推介相关的项目。

(一)中波大学生语言学习伙伴活动

语言学习伙伴活动始于2017年,学生到波兰大学后,与当地大学生结成语言学习互助组,交流学习经验,进行言语训练。波方伙伴主要是中文系学生,还有一些对中文感兴趣的其他专业学生。近两届活动时间和波方学生数都下降较大。三届学生平均参与时间20小时。

在学习和交流中,学生除了可以直接展现当代中国大学生的文化素质之外,还间接推介中国文化。中波大学生关于中国文化的话题涉猎较广,包括语言、文学、艺术、民俗等。

语言学习伙伴活动宣传中国文化的效果更直接和生动。2016级一名学生在《专业实习实践总结》中写道:语言学习伙伴活动是中波文化交流的一个小举动;(但我们)在课余时间一起分享中波音乐、电影、美食和戏剧,彼此在语言乐园里找到自己的兴趣点,觉得异常兴奋。

(二)中国文化专题宣传

这类活动较多,内容较丰富,文化推介效果也比较理想。

首先,派出学校和留学所在学校组织学生举办中国文化讲座或演讲。学生分组开展这类活动,活动时数较为平均,平均参与时数在20~30个小时。如2016级学生在索波特中学举办“穿汉服活动”,学生平均活动时数约4个小时,在格丁尼亚老人活动中心开展的中国文化推介活动学生平均参与时数在10~15个小时。再比如2020级学生开展的中小学中国文化系列宣讲活动,学生平均参加时数达15~20个小时。

活动主题涉及中国文化的方方面面。学生通过波兰语讲述或现场展示,声情并茂地展示中国历史、戏剧、文学、美食和风景名胜等,并与参与活动的波兰人进行深入交流。例如,在中小学中国文化宣传活动中学生宣讲中国的流行时尚、高校教学体系、汉语教育、传统服饰、区域特色文化,高中生空闲时间做些什么及有哪些娱乐方式等。

学生精心设计,语言通俗易懂,内容突出趣味性,因此宣传效果好。如2016级学生在一所小学开展活动时,播放带自制波兰语字幕的中国动画片《大头儿子和小头爸爸》,小学生看得津津有味,活动结束时,小学生与学生热情拥抱,学生还为他们起了中国名字。对此学生在《专业实习实践总结》中写道:活动拉近了中波两国学生的距离,使波兰学生对中国产生了兴趣和好奇心,一些老师也被吸引,热情帮助引导课堂气氛。2018级学生总结说:很多参与活动的当地学生来合影,表示对中国文化相当感兴趣,愿意学习中国文化。

其次,参与当地孔子学院举办的宣传中国文化的活动。如“汉语角”“中国日”“中国文化节”“萌娃汉语乐园”等。学生主要提供翻译服务,包括在汉语课堂担任随堂翻译、担任助教、其他活动的口笔译或文案校对等。此类活动主要目的是吸引波兰人学习汉语。宣传对象不确定,所需服务人员不多,所以只有部分学生参与,近两届学生参与时数大幅下降,三届学生平均参加时数在20~30个小时。

在活动中,学生有机会讲中国故事、朗诵诗歌,有时还教授波兰人中国书法、武术、医学、美食、音乐、传统舞蹈,制作中国结和剪纸等,有的学生介绍中国汉语拼音、方言和各地区的特色文化,借此讲解中波文化的差异。2016级学生在《专业实习实践总结》中记述:或者向波兰中小学生及感兴趣的成人们教授书法、中国传统舞蹈和武术等,又或者展示中国扇子的使用方法及用处;我的工作是将这些具有中国传统文化特色的小物件和小饰品介绍给波兰人,包括这些东西是什么,中国人用它能做什么,对中国人有什么意义。(我)尽最大努力让更多波兰人改变对中国的看法和态度。

这些活动影响较大,宣传效果也很好,学生在《专业实习实践总结》中普遍表示:参加活动的波兰人态度认真,对所宣传内容表现出极大兴趣。2016级的学生准备了“有趣的汉语知识”,制作生动有趣的学习课件,设计“中波语言对比”互动环节,活动当天,参加活动的波兰人充满好奇心,注意力十分集中,并积极参与互动,踊跃提问,而学生认真回答。回国后,该学生在《专业实习实践总结》中写道:活动使他们感受到汉语的悠久历史与独特的语言魅力。而2018级学生在《专业实习实践总结》中写道:通过参与这种活动,我们让更多波兰人开始了解中国,知道中国目前在世界的地位。

(三)中国经典故事波译

结合语言学习伙伴活动,留学派出学校组织中波大学生合译中国经典故事,让学生尝试用波兰语讲中国故事。活动始于2018年,其中2016级学生参与时数较长,平均参加时数20个小时以上,近两届学生参与时数下降趋势明显。三届学生平均参加时数10个小时左右。

合译的中国经典故事分经典童话故事和传统神话故事。经典童话故事有神笔马良、小蝌蚪找妈妈、九色鹿、雪孩子、狼来了、小马过河、猴子捞月、老虎学艺、三个和尚、猴子下山等;中国传统神话故事有精卫填海、嫦娥奔月、女娲造人、共工触天、神农尝百草、大禹治水、仓颉造字、盘古开天、愚公移山、女娲补天、后羿射日、夸父逐日、牛郎织女等。

从活动效果来看,合译中国经典故事活动是一种很好的间接传播中国传统文化的方式,2022级学生询问一起合译的波兰大学生是否愿意把故事分享给自己家人,波兰大学生表示,通过合译,他们理解故事大意,认为它们很有意思,此前未听过或者看过类似故事,这些故事很能体现中国文化精髓,因此很愿意与家人分享,同时还感谢学生愿意与他们分享这些故事。而2016级学生在《专业实习实践总结》中写道:我们的伙伴对中国故事特别感兴趣,感觉为宣扬中国文化贡献了一分力量,我十分荣幸。

(四)个体性社会实践活动

学生个体性社会实践活动主要包括担任家庭教师、导购、导游、笔译,还有为中国商品在波销售或访波代表团做陪同翻译、进行专题采访等。学生平均参与时数达150~200个小时。

活动中学生有机会也有能力与不同年龄和职业的波兰人交流,宣传中国文化。有学生在担任家教过程中与波兰学生成为朋友,课下一起出行参加各种活动,相互交流波中文化习俗,增进彼此了解,也提高了文化自信。有学生在活动中增添了一些拓展性内容,改变了外国人对中国人的刻板印象,让他们眼中的中国更加真实。

这种间接宣传方式效果也很好,一些波兰人与学生交流后,对中国产生了浓厚兴趣,2016级学生在《专业实习实践总结》中记述:波兰客人离开结账时为我留下一个简笔画和中文书写的“谢谢”,有老人带着孙子来问我中国功夫,有西服革履的男士问我中国书法,还有波兰女孩想跟我学习中文,学习一段时间后,女孩坚定了以后要来中国的想法。2018级学生在《专业实习实践总结》中写道:听到波兰人响亮的掌声,第一次感到了作为中国人的骄傲,并为自己为中波文化交流做贡献感到自豪。

除了上述活动之外,学生还参与中国驻波兰使领馆和在波中国留学生联合会举办的各种活动,以及到波兰朋友家做客等,这些活动都客观上展示了当代中国大学生的精神风貌,宣讲了中国文化。

以上专业实习实践活动,学生以自己的方式,在部分波兰人中讲述中国故事,宣传中国文化,为日后开展中波经济文化交流积累了经验。2016级一名学生在波参加波兰语演讲比赛时选题就是在波中交往中作为一名学习波兰语的大学生可以做什么。同时实践活动也引发学生思考,他们注意到波兰人对中国文化的了解程度参差不齐,兴趣点也不同,因此2022级学生决定就相关问题在波展开问卷调查。

二、问卷调查基本情况

学生自行设计波兰语问卷,问卷主要围绕是否对中国传统神话故事感兴趣、通过什么方式了解中国两个问题展开。对第一个问题调查问卷设计问题包括:(1)您在读完故事之后能看出主角是谁吗?(2)您觉得故事有趣吗?(3)您愿意在回家以后和您的家人分享这个故事吗?(4)您喜欢这种调查方式吗?对第二个问题调查问卷设计问题包括:(1)您是否知道中国?(2)您喜欢中国吗?(3)您对中国人和中国的印象是怎么样的?(4)您知道中国的哪些地方呢?(5)您是通过什么样的方式知道中国传统文化的?(6)您还知道哪些中国传统文化?

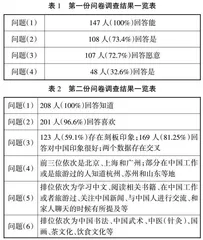

问卷调查时间2022年12月至2023年2月,问卷在格但斯克主城区及格但斯克大学随机发放,第一份问卷调查是让接受问卷的波兰人先阅读学生翻译的中国传统神话故事,然后回答问题。问卷发出250份,接受问卷调查的人年龄13~60岁,男女比例基本持平。两份问卷的收回率不同:第一份问卷收回有效问卷147份,回收率58.8%。原因是一部分人觉得故事太长没有兴趣,一部分人在看过之后觉得很难理解。第二份问卷收回有效问卷208份,回收率83.2%。

调查结果分析:

对表1数据分析可以得出如下结论:

1.波兰人对中国传统神话故事的接受率较高。认为故事很有趣,愿意与家人分享的人一般是理解故事内容,同时认为故事有传奇色彩和创造力。有26.6%的人认为无趣的主要原因是故事翻译质量不高,还有故事较长,没有时间仔细阅读。如果翻译质量较高、文字数量适当,相信接受率还会提升。

2.不同年龄波兰人对中国传统故事接受率差异较大。年龄较小的非常喜欢,不仅愿意与家人分享,还表示要与同学、朋友分享,因为故事听起来非常科幻,激起他们的好奇心。

3.中波文化差异较大。愿意与家人分享故事的人占比较高,是因为这部分波兰人接受故事中的中国文化,而27.3%的人不愿意分享故事的原因之一是他们没有读懂故事,而更重要的原因是他们无法理解和接受这种异域文化。

对表2数据分析可以得出如下结论:

1.波兰人对中国人的印象刻板,主要原因是他们能够直接接触的中国人不多,更多印象来自媒体或文艺作品。

2.波兰人对中国传统文化的兴趣点不同,但相对集中在世界享有盛誉的中国传统艺术、饮食、医学和习俗等方面,这部分文化与波兰文化冲突性不高,可以带来身心享受或健康。

3.波兰人对中国了解比较片面。从问题(4)和问题(6)可以看出,许多中国文化,特别是中国人的精神世界波兰人所知甚少,也兴致缺乏。

4.波兰人了解中国的途径很多。但是分析表明,目前来说: