高职院校工科专业课程的思政教学思考

作者: 王兆辰

[摘 要] 课程思政是一种将思政教育要素融入专业课教学的新型育人理念,有助于培养兼具“红心”与“匠心”的技术技能型人才。在对全国高职院校工科专业课程思政现状研究的基础上,指出目前工科专业课程思政出现的现实问题,以及导致出现问题的原因,并给出整理思政元素资源的具体方法和实施课程思政教学的注意事项,并总结教学过程中应当注意的“三不可”原则,并结合具体的专业课程进行了应用举例。

[关 键 词] 课程思政;高职院校;工科专业

[中图分类号] G711 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)31-0065-04

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话中指出:“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。”构建全员、全程、全课程育人格局的形式,将课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应,把“立德树人”作为教育的根本任务。现阶段我国需要大量的高级技术技能型人才,作为高校的专业教师,一方面在课堂中要提升学生的知识水平,另一方面也要做到立德树人。然而,对于如何在工科课程中融入思政元素,对于广大工科专业教师来说,是一个非常值得思考的问题。

一、工科专业课程思政的现状

有关课程思政团队建设的研究文献数量逐年增多,多数学者的研究集中在以下几个方面:郭学庆、季华等分析了高校课程思政建设的内涵,汤苗苗、董美娟根据高校课程思政建设过程中存在的问题,提出对策,石瑛、任爽提出高校课程思政建设的实施路径,张海洋、何丽丽等在各专业融合课程思政上进行了积极的探索。这说明课程思政已经逐渐成为高校教师和相关研究者关注的焦点,其中对于一线工科专业教师来说,落实课程思政的难度更大。

在观念上,对于学生的思想政治教育,在专业教师中有一种广泛存在的错误观念,认为思政教育是马克思主义学院教师、学生工作教师和辅导员的事情,这是一种非常片面的看法,也不符合“三全育人”的要求。要做好教学与思政元素的融合,首先要改变这种“事不关己”的认识,克服畏难情绪,积极地挖掘课程本身。而对于工科专业,情况就更特殊了,泰龙·爱德华兹说过:“思维决定行为,行为决定习惯,习惯决定性格,性格决定命运。”工科专业的培养对象在高中或中职学习过程中,所接触的知识类型多为自然科学课程,这也形成工科生特有的思维习惯。与之相对,思政教育更需要感性的思考,引导学生感悟人生的真谛,在解决问题的同时加入人文关怀的考量。

种种因素造成了思政教育在专业教学中的长期缺位。这种缺位产生了就业后出现的怪象:工科专业的学生不想找工科的工作;相对于生产一线,毕业生更青睐办公室的工作;就业之后频繁跳槽,相对于在实践中积累经验,毕业生更关心收入情况。另外,单位对毕业生满意度不高,反映有部分学生存在“眼高手低”、技能不扎实、敬业精神不足、工作习惯不好等情况。

现实告诉我们,在专业课中挖掘思政元素不仅非常重要,而且势在必行。

二、注重挖掘本专业中蕴含的思想教育资源

虽然和很多人文学科专业比起来,工科专业教学中的思政元素较难挖掘,但并不是完全没有。制造类专业在进行思政教育时,教师可以和“中国制造2025”“工匠精神”“一带一路”以及“卓越工程师教育培养计划”等国家倡导的发展倡议结合起来,而且要注意方式方法,空喊口号的方式一方面和课程联系不紧密,或者是引入时过渡不自然,显得生硬呆板;另一方面,学生对于相关的内容不理解,自然难以接受,教学效果自然也就不好。所以无论是选择思政教育的内容还是切入点,都要充分考虑到本专业的特色和学生的兴趣点。这就要求专业教师不仅要有过硬的专业知识,在思政方面也要注意积累,发掘学生感兴趣的内容。考虑到机械专业的课程专业性本来就很强,上课时相对比较枯燥,那么合理地安排一些思政课内容,通过“讲故事”的方法融入,其对于调节专业课本身的节奏,也是大有裨益的。

另外,相较于人文学科专业,工科专业在教学中有大量的实践性环节,如果仅仅专注于理论课堂中的思政教育必然是不够的。可以说,如何落实工厂中的课程思政,做好“工学结合”,是每一名认真贯彻课程思政的专业教师绕不过去的课题。我们应当注意到,工科专业的人才培养模式更趋近于实验、实践、实习,强调在理论指导下的实际动手能力、操作能力的培养,更强调对理论知识的应用。这种培养模式培养出来的学生除了获得理论知识以外,在实践过程中更容易获得满足感。无论是通过实验获得准确的实验数据,还是通过实践生产出合格的零件,体验带来的成就感更强。通过在实践环节加入思政教育内容,可以让学生身体力行,增加课程思政和劳动教育的体验感,增强对本专业的认同感。

工科专业的学生毕业后,无论是在设计岗位上,还是在操作岗位上,很多时候都要参与到团队合作中,如何在学校期间就培养学生的团队意识、集体意识和奉献精神,就显得尤为重要。因此,在课程设计、毕业设计及技能大赛的备赛等环节上,同样可以融入课程思政的内容,通过共同完成一个项目,一方面让学生提前感受今后从事相关工作时如何进行团队合作;另一方面在集体环境的熏陶中,让学生明白集体和个人的关系,通过集体的成功一样可以实现个人价值。

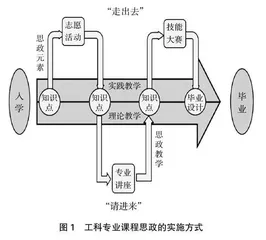

除了校内的课程思政,如何进行校外资源的整合同样重要,除了邀请校外的专家带着讲座和事例“走进来”,让学生积极“走出去”同样重要。通过开展与专业相关的志愿服务活动,学生一方面通过实践检验自己学到的知识和技能,另一方面也从帮助别人的快乐和收到的感谢中,获得对自身能力的肯定。这种正向的反馈能够提升学生学习的积极性,让学生在服务社会的同时,获得他人的认可。

总体来说,需要注意以下四点内容:

第一,思政内容要贴近制造大类的实际,思政内容是学生学过接触过、便于理解的,最好和本节课刚刚讲过的知识点能够“无缝对接”。

第二,形式以“讲故事”为主,内容要能开阔学生的视野,先讲事例后作评论。把思政内容穿插到专业知识点之间,要既能调整上课的节奏,又不占用过多的课程时间。

第三,课程思政不应局限在理论教学,和实践环节更应紧密结合。

第四,课程思政除了依托教师去“讲”,更需要学生去“做”。通过学生的实践和志愿服务,让学生获得更多的体验和收获,从而加强课程思政的效果。

三、实践中工科课程思政教学应注意的原则

虽然说经过精心的挖掘,可以发现工科教学中的思政元素,而且这种从教学与实践本身发掘来的闪光点,与工科教学本身有较强的契合度与统一性,但这种统一性并不能天然地保证课程思政教学的完全成功。换句话说,如果在教学过程中教师无法平衡专业教学和课程思政,很可能出现专业教学与课程思政“1+1<1”的尴尬情况。因此,在此总结教学过程中应当注意的“三不可”原则。

(一)不可“移花接木”——要尊重教学体系

理工科课程,尤其是一些基础专业课、实践课,其课程体系是经过教学与实践深度融合,伴随着技术与学科的发展一步步建立起来的。其所包含的理论内容、实践内容、实验设计、考核评价体系都有鲜明的专业特点,很多都是为了教学特意设计或是根据长期的经验总结出来的。不能仅仅因为有课程思政的教学要求,就简单地把思政元素甚至是部分思政课程强行融入原先的教学体系中。这种强行“嫁接”的行为,不仅会打断正常的课程节奏,造成强烈的违和感,也会使学生反感,既不利于专业课程的教学,也达不到思政教育的目的。

(二)不可“鸠占鹊巢”——要保证教学时长与内容完整

工科课程有极强的系统性,在专业设置和制定人才培养方案时,前置与后续内容的设置都是很有讲究的,大到人才培养方案中专业课之间的衔接关系,小到某门课程中几个知识点间的层层深入。工科教学的核心之一,就是要保证整个知识体系的完整,环节的缺失会导致学生在建立知识网络时存在漏洞。不同课程之间,有时会出现相互重叠,相同或相似的知识点反复出现的情况也是十分正常的,这种刻意的设置本身也是为了加强学生记忆,增强其触类旁通的能力。但是很多教师为了体现自己所教授课程中的思政要素,就擅自减少了教学内容,以致破坏了原本的教学内容的完整性和系统性。甚至有一些教师因为缺乏思政教学的能力,选择在专业课上播放大段的思政内容视频,占用正常的专业教学或实践时间,这都是十分不可取的。思政内容固然重要,但是绝不能破坏专业课程的知识体系,否则学生自身的专业知识体系就会出现严重的缺陷,这和课程思政的初衷是背道而驰的。

(三)不可“缘木求鱼”——离开实践讲思政

高职类工科课程的一大特点就是重视实践。因为其教授的内容,本质上就是指导学生如何参加生产生活的。所以,在课程的设置中,本身就存在大量的实验、实训和实习环节。然而涉及课程思政时,很多教师照搬人文学科的教学经验,把课程思政内容直接放到理论教学环节中。备课时用大量的时间和精力从学科的发展历史中挖掘思政元素。当然,这种行为并无不妥。但是其中也存在着不合理,因为一旦理论教学环节结束了,课程思政的内容也就没有了,大量的实践环节,反而成为课程思政的“荒漠”,这肯定是不合理的。工科专业中设置的实践性环节——实验、实训和实习,其目的是为了验证理论的正确性,加深学生的理解,除此之外也能够提升学生的技术技能,其本质也是一种劳动。恩格斯曾经说过:“劳动创造了人类。”《左传》也记载“民生在勤,勤则不匮”。只有让学生真正理解了劳动的意义,在实践环节中产生思想观念的转变,这才是工科课程思政中最事半功倍的地方。当然这也要求教师在实践环节中敏锐地察觉到学生思想变化的节点,不失时机地进行鼓励或教育,从而唤醒学生对劳动的热爱和对工作的责任心与成就感。这才是从根本上解决“工科毕业生逃离工科岗位”怪象的方法。

四、课程思政在课程中的应用举例

下面以三维造型与结构设计、CAD/CAM技术、机电设备故障诊断与维修等课程进行举例。

1.三维造型与结构设计中讲到三维模型投影生成工程图的知识点,告诉学生现在我们如果进行技术改型,需要替换一个标准件,一枚螺丝钉,只要替换标准件库中的三维模型就可以了,而当年的技术人员,要一遍一遍地核对图纸,修改底图,工作量是现在的几倍、几十倍。然而就是在这样的技术条件下,我国依然建立起了世界上最完备的工业体系,虽然现在技术发展了,但是依然要把前辈们的“工匠精神”传承下去。在教学设置上,如果时间允许,甚至可以设置让三名学生分别用手绘、二维绘图软件、三维绘图软件进行标准件替换的比赛,从而直观地体现“科技是第一生产力”。

2.CAD/CAM技术进行到实践环节,进行减速器绘制的课程设计时,教师可以介绍一下工程制图是如何从尺规作图,计算机辅助二维绘图发展到三维建模,再到现在的无纸化生产。对比之前老一辈技术人员“趴图板”,在没有空调暖气的情况下自行设计出中国第一辆轿车、第一架飞机、第一台万吨水压机。向学生解释为什么现在毕业设计还要手绘一张A0图,告诉学生虽然科技进步了,但是不能迷信和依赖新技术,工程师的基本功不能丢,这就是职业素养。

3.机电设备故障诊断与维修中讲到改善维修知识点时,选用群钻的例子,讲青年钳工倪志福在加工特种钢板碰到问题之后,不是简单地报废钻头,而是通过修磨钻头的方式,创造性地解决了工作中碰到的问题。从改善维修到发明创新,从年轻钳工到中央政治局委员,告诉学生要有创新精神,善于思考和发现。同样的例子在金工实践的钳工操作环节,一样也可以使用。