信息无障碍背景下特殊职业院校精准助残服务实践

作者: 韩明华 齐欣欣

[摘 要] 利用信息化手段为各类残障学生提供平等参与的无障碍校园环境和便利化学习生活条件,是融合教育背景下对特殊教育职业院校的基本要求。山东特殊教育职业学院开展“助盲云餐厅”志愿服务活动,以视障学生为服务对象,利用免费的社交软件和读屏软件解决视障学生食堂点餐难的问题,提升后勤管理服务水平,效果良好,操作简单,成本低,可持续,可推广。从细微处着手,以信息技术赋能精准助残服务,解决残障学生面临的真问题、小问题,不断完善残障学生服务体系,提升残疾人高等职业教育质量。

[关 键 词] 信息无障碍;视障学生;精准助残;志愿服务

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)32-0105-04

信息无障碍是指借助信息化手段,使所有人平等、方便地获取、使用信息[1]。近年来,在《无障碍环境建设法》《关于推进信息无障碍的指导意见》《信息技术互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》等法规和政策的推动下,我国信息无障碍建设稳步推进,信息无障碍逐渐成为社会共识,信息无障碍产品服务体系正在逐步完善,互联网产品无障碍功能逐渐得到开发和优化,各方努力消除数字鸿沟,使残障人士得以共享信息技术进步的成果。

高等特殊教育院校作为培养残障学生的重要场所,招收视力障碍、听力障碍、肢体障碍等各类残障学生。《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》提出推进融合教育,普通高校增设适合各类残障学生就读的相关专业,未来将招收更多的残障学生[2]。这些特殊教育院校和招收残障学生的普通高校应基于融合教育理念和信息无障碍理念,着力完善残障学生就读设施和服务体系,坚持“以人为本、平等包容”的理念,立足于各类残障学生在信息传递、沟通中遇到的不同障碍,为残障学生精准提供差异化的服务,让所有残障学生平等享受学习和生活的便利。

在各类残障学生中,视障学生特别是全盲生是障碍最重的群体,在日常学习、就餐、出行等活动中比健全学生遇到更多困难。鉴于此,山东特殊教育职业学院开展“助盲云餐厅”志愿服务活动,以视障学生为服务对象,以信息化手段有效解决他们在食堂点餐难的具体问题,探索完善残障学生信息无障碍服务体系,并提出改进建议。

一、问题呈现

通过食堂实地考察、问卷调查、座谈、个别访谈等方式,对视障学生点餐现状进行调研。结果发现,在视障学生中普遍存在食堂点餐难的问题,特别是全盲生。他们看不到食堂菜品和价格,需要在每个窗口询问师傅,点餐耗费时间长,影响其他学生点餐。就餐高峰时段排队拥挤,点餐耗时更长,造成食堂效率迟缓。部分视障学生因为不愿意给人添麻烦,不再逐个窗口询问,经常错过美食,特别是新上的菜品,给其学校生活带来了遗憾。

二、解决方案

调查发现,目前学院100%视障学生使用智能手机,打开手机自带的屏幕朗读功能,所有视障学生均能比较流畅地使用微信等各种社交软件,较为方便地获取和使用信息。读屏软件是专为视障人士设计的屏幕朗读软件,帮助视障人士实现上网聊天、购物、文件阅读、邮件处理等操作。读屏软件日渐成熟,与智能手机的各种软件适配性良好,为该服务的开展提供了技术支撑。在充分征求视障学生、食堂师傅、后勤管理部门意见的基础上,决定使用微信作为交流工具,由学生志愿者组织开展志愿服务,成本低,操作方便,简单易行。

基于信息无障碍理念和技术,以完善残障学生的关爱服务体系为目标,立足残障学生差异化需求,利用免费的社交软件及读屏软件,以志愿服务的形式,精准解决学院数十年来未能解决的视障学生点餐难的问题,为视障学生建设信息无障碍、平等参与、体验舒适的温馨食堂,通过精准化服务、精细化管理,提升后勤管理服务水平,并不断反馈,逐步完善。

三、举措机制

以“爱心食堂,助餐无碍”为服务理念,以全院165名视障学生为服务对象,组织开展“助盲云餐厅”志愿服务活动。

1.由学生会组织成立“助盲云餐厅”志愿服务队,在全院范围内招募7名学生志愿者,健全生、低视生均可报名。从周一到周日,每天安排1名志愿者负责。

2.以微信群为基础开展服务,由志愿服务队组建“助盲云餐厅志愿服务群”,将食堂各窗口师傅、后勤管理人员、辅导员邀请入群;同时组建“助盲云餐厅群视障学生群”,所有视障学生均实名入群,修改备注为“班级+姓名”。

3.食堂各窗口师傅每天将一日三餐的菜单明细提前1小时发到“助盲云餐厅志愿服务群”,新上菜品特别标出。

4.每天安排1名志愿者,轮流负责整理每日三餐的菜单,发送到“助盲云餐厅视障学生群”,让视障学生在就餐前通过读屏提前了解菜单,精准选择。

5.视障学生如有问题或建议,在群内即时反馈,学生志愿者与食堂师傅、后勤管理部门及时沟通解决,不断完善服务。例如,视障学生提出某些型号的手机对微信群中的文档读屏不顺畅,建议直接发文字信息;对菜品价格和质量提出疑问;建议食堂窗口使用手持扫码收款机,扫描学生手机的付款二维码来收款,因为视障学生无法用手机对准固定收款机;建议使用人脸识别支付;建议提供自助在线点餐功能;建议食堂开设视障学生专用窗口等。对以上问题,学生志愿者与食堂师傅、后勤管理部门及时沟通解决,不断完善服务。例如,应视障学生要求,志愿者随即改为在微信群内直接以文字形式发送菜单;食堂在两周之内在各窗口提供手持扫码枪收款服务。因客观条件所限暂时解决不了的问题,在微信群内跟视障学生解释清楚,并提出限期整改的具体方案。

6.每学期于期初、期中、期末组织三次座谈会,与视障学生面对面交流服务中出现的新问题,总结经验,不断改进。

四、效果反馈

(一)“助盲云餐厅”志愿服务满意度调查

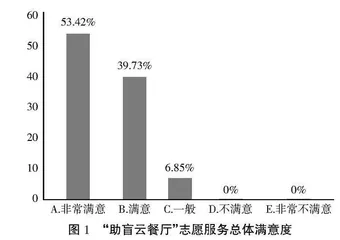

该服务始于2022年10月,迄今运行顺畅,效果良好,累计服务224天,累计服务时长336小时,服务视障学生36960人次。通过问卷调查和座谈,了解视障学生对“助盲云餐厅”服务的满意情况,为进一步提高服务质量提供依据。随机抽取73名视障学生,以问卷星的方式开展在线调查。调查结果显示,93%的视障学生对服务满意或非常满意,满意度与视障程度呈正相关,一级视力残疾的学生对服务的满意度最高,四级视力残疾的学生对服务的满意度相对较低。在调查中,有7%的视障学生认为服务有待于进一步提升。影响满意度的因素包括菜单上的部分菜品名称与实际不符,对视障学生造成误导;时令蔬菜菜价时有调整,调整后没有及时报送,对价格敏感的学生容易产生误解,这也是视障学生提出质疑最多的问题。

分别于服务开展1个月、3个月和6个月时,组织视障学生代表、志愿者、食堂师傅、后勤管理人员、辅导员等进行座谈。在座谈中,绝大部分视障学生对该活动表示非常认可,“助盲云餐厅”服务有效节省了他们的就餐时间,使他们可以精准选择各窗口美食,为他们的在校生活提供了极大的便利,希望“助盲云餐厅”志愿服务项目成为学院传统,逐级传承下去。食堂师傅表示该服务不但没有增加他们的负担,反而提高了食堂点餐的效率;志愿服务者表示操作很简便,每天只需拿出半小时整理推送菜单,每周一天轮流负责的方式使得每个志愿者都没有压力,且通过志愿服务加深了跟视障同学之间的相互理解,增进了同学感情,“倾注一点爱心,收获无限温馨”;后勤管理人员表示该服务解决了多年存在的视障学生点餐难的问题,提高了食堂人性化服务水平,而且没有增加任何的经济负担。通过座谈,对影响满意度的因素进行了探讨,对视障学生遇到的实际困难有了深入细致的了解,各方达成共识,并积极采取有效措施解决问题。

(二)“助盲云餐厅”志愿服务的意义

通过此项志愿服务,一是有效落实了《中华人民共和国残疾人保障法》《“十四五”残疾人保障和发展规划》《国家人权行动计划(2021—2025年)》和《无障碍环境建设法》的要求,学校从细节入手,从残障学生的真实问题入手,加强无障碍校园环境建设,为残障学生提供无障碍信息服务,保障残障学生平等、充分、便捷地参与和融入校园生活,促进残障学生共享经济社会和信息技术发展成果,维护残障学生的合法权益,完善残障学生的关爱服务体系,增加视障学生的获得感、幸福感、归属感。二是通过助残志愿服务活动育人。该服务有利于深化学生和学校相关人员对特殊学生的认知,了解视障学生群体的现状与需求,逐步引导健全学生关注社会弱势群体,培养他们的社会责任感,让健全学生和残障学生在融合环境中相互理解尊重、共同成长,在助残的同时实现育人的目的[3]。三是成功创建助残志愿服务品牌,带动各类助残服务活动的开展。基于学校的办学定位和特色以及“厚德、自强、互助、友爱”的特殊教育理念,结合信息技术助盲的志愿服务特征,确立“助盲云餐厅”志愿服务品牌,建立助盲志愿服务长效机制,并利用最新信息技术不断提升服务质量,成为特色校园文化实践活动,多次被主流媒体报道,在社会上引起良好反响。通过品牌引领,促进了助残服务体系的完善,丰富了校园文化建设,提升了社会对残障群体的关注度[4]。

五、反思改进

高等特殊教育院校信息无障碍服务提升是一项系统工程,既要完善硬件设施,也要从理念、技术、机制等方面推进;助残服务也是一项长期的系统工程,需要各方力量积极参与,从细微处着手,以信息技术赋能精准助残服务,解决残障学生面临的真问题、小问题,完善残障学生服务体系。该服务利用免费的社交软件和读屏软件,由学生志愿者开展,成本低,简单易行,可持续,建议在高等特殊教育院校及招收残障学生的普通高校推广应用,提升残障大学生的后勤管理和服务水平,培养大学生助残志愿服务意识。

结合“助盲云餐厅”志愿服务实践情况,从四个方面提出建议,以期通过信息化手段精准高效地提升残障大学生的教育教学和管理服务水平。

(一)推进信息无障碍理念深入人心

目前招收残障学生的高校,基本上采用残健融合的培养模式,即一所高校内甚至一个班级内既有普通学生也有残障学生。不管是独立设置的特殊教育职业学院、设立特殊教育学院(系)或特殊教育专业的普通高校,还是招收残障学生和健全学生一起学习的普通高校,其教职人员和健全学生往往对残障学生遇到的信息障碍认识不到位,被动发展倾向明显,往往被政策推着走,被问题推着走,遇到问题缺乏实际调研和测试,存在主观臆断。应加强信息无障碍相关政策、专业知识、技术应用方面的培训,让全体教职人员包括后勤人员充分理解不同类型、不同等级残障学生的需求,尊重每个学生遇到的特殊困难,主动开展针对性服务,将信息无障碍理念纳入学校工作的方方面面。同时,积极倡导更多在线教学平台及教育信息技术从业者关注信息无障碍,关注残障学生的特殊需求,在教育信息产品和技术的初始研发和应用环节纳入信息无障碍[5]。

(二)推进信息无障碍技术及产品普及

积极运用新兴信息技术和产品,支持新技术和产品在信息无障碍校园建设和残障学生学习生活中的融合应用。教职人员和残障学生都需要熟练掌握、充分运用信息无障碍产品、技术和方法,促进无障碍服务方便可及。针对不同残障人士,有不同的无障碍信息技术和方法。针对视觉障碍的方法包括语音合成技术、语音识别技术、放大技术、光学字符识别技术、对比度控制、盲文点显器等;针对听觉障碍常用的辅助技术包括语音识别技术、字幕、手语、声音放大器、助听设备、可视化机制等[6]。针对不同残障学生,不断开发和应用新技术和设备,为各类残障学生平等享受学习和生活的便利创造条件。建设无障碍教学资源库和教学平台,将现有教学平台进行信息无障碍改造,将现有教学资源转化为无障碍格式。例如,针对视障学生,将教学资源由视觉呈现方式转为视障学生可以获取、使用的方式,将纸质书扫描转化成Word或txt等可读屏的格式,为视障学生录制教学视频时加入旁白,将一些影像信息用语言解说出来,或者在现有普通教学视频基础上加工制作,加入旁白,以弥补视力缺陷造成的信息获取、交流和使用困难,同时解决盲文教材匮乏的问题[6]。逐步构建起涵盖各类残障学生学习设备终端和服务应用的无障碍教学平台和无障碍教学资源的规范标准体系,建立无障碍教学资源的评价体系,让信息无障碍成为融合教育背景下高校信息化建设必不可少的组成部分,以信息技术提升学校教育教学和管理服务水平。这样能极大地方便残障学生的生活,丰富残障学生的教学资源,提高教学效率和质量,但是需要教师和学生均掌握专业的技术。信息技术服务全社会的水平显著提升。