基于OBE理念构建的“55”课程思政教学模式

作者: 牛文华 范颖 郑珍

[摘 要] 如何让专业课蕴含的思政资源有机融入课程内容,实现显性和隐性教育;如何实现课程思政渗透教学各环节,提高课程思政的实效性和针对性,成为开展课程思政需要思考和解决的问题。在OBE理念的基础上,构建“55”课程思政教学模式,将“以学生为中心、以结果为导向、持续改进”的理念充分融入教学实践中,使其更符合高等职业教育理念、满足教学特色和发展需求。

[关 键 词] OBE理念;课程思政;教学模式;职业教育

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)36-0050-04

从高职教育的角度来看,教育要着眼需求,要求教师改革、创新教学方式方法,将思政教育润物无声地融入人才培养全过程,强调学生“能说、能做、会用”“有情怀、有道德、有素养”。

一、基于OBE理念的课程思政研究现状

在注重教育产出的教育模式下,许多学者对课程思政建设提出了更新的观点与实施路径。湖北学者蔡其伦等[1]提出了基于OBE理念的课程思政教学评价“三个相结合”原则,安徽学者吴青青等[2]在课程思政建设中引入“OBE+对分课堂”理念,江西学者陈洪等[3]以课程思政学习效果为导向,采用“基于角色互换的翻转课堂”课程教学模式,江苏学者汪利等[4]探索了以OBE模式指导课程思政教学设计,以体验性为准则构建课程思政教学实施方法。

可见,各学者对课程思政的相关研究已经取得了一定的成绩,有助于推动课程思政教育的持续发展。但研究视角中缺少对课程思政学习成果的评估,评价内容不充分,偏重知识层面、评价方法不系统全面及评价反馈机制体系不完善等。总体来看,缺少有效的课程思政实施效果评价,无法有效判断课程思政教学是否实现了预期的目标。因此,如何让专业课程中蕴含的思政资源有机融入课程内容中,实现显性和隐性教育;如何实现课程思政渗透教学各环节,提高课程思政的实效性和针对性,成为开展课程思政需要思考和解决的问题。

二、“55”课程思政教学模式的内涵

“55”课程思政教学模式即构建“五融入五结合”课程思政教学模式,将思政元素融入教学目标、教学内容、教学设计、教学实施过程和考核评价中。采用“五结合”多元混合教学法,将课前课中课后、线上教学与线下教学、专业知识与思想政治要素、生活事件与专业教学、虚拟仿真操作与实践操作演练相结合。在传授知识和能力培养的过程中,注重思政教育和价值引领,学生在专业学习过程中实现知识、能力和价值的共同提升。

“以学生为中心”的OBE理念[5],注重学生的预期学习结果,即教学目标或培养目标的实现,包括知识的吸收内化、技能的获得、情感认知和价值观的形成、发展[6],教育活动和过程、课程教学和设计都必须为达此目标而设立,也被称为结果导向,在实践中,它关注学生可以获得什么能力,以及学生在接受教育后可以做什么,是一种注重教育产出的教育模式[7]。基于OBE理念构建“55”课程思政教学模式,其核心在于真正把OBE理念的导向作用融入教学的全过程和所有环节,将“以学生为中心、以结果为导向、持续改进”的理念充分融入教学实践中,实现全程育人。

三、基于OBE理念构建“55”课程思政教学模式

OBE理念下的教学通常以多模块、多任务为引领,基于“需求—目标—素质要求—能力要求—课程逆向设计”的体系路径,让教学设计形成闭环,从而促使学习主动性提高,激发学习兴趣和创新思维。在此基础上构建“55”课程思政教学模式,更符合高等职业教育理念、满足教学特色和发展需求,将课程思政全面、全方位融入,打破现有教学模式,重视课程思政学习成果评估,有效判断学生对知识、技能、情感态度与价值观的获得。

基于OBE理念构建的“55”课程思政教学模式是结合国家、企业对人才的需求,以“学生为中心”、以“成果为导向”,课程体系和教学方法逆向设计,重构教学目标、教学内容、教学设计、教学实施过程和考核评价,并将思政元素与其有机融合。采用多元混合式教学方法展开教学活动,将教学分为三个阶段:课前、课中和课后,课前兴趣导学,课中任务驱动,课后创新实践;超星、智慧职教线上资源教学与教师线下教学相结合,线上线下充分调动学生主动性、积极性,课上教师将知识简单化,让学生“弄清楚、学明白、能应用”;专业知识与专业素养、工匠精神、爱国情怀、辩证思维等思政元素相结合;以实际生活事件为突破口与专业教学相结合,如检验专业在新时代教学与社会现阶段面临的能力、素质需求相结合,让学生感觉“学的有用”,用的“有价值、有情怀”;虚拟仿真操作与实际操作练习相结合,线上多练习、多强化,线下巩固达到量到质的转化,有效衔接线上线下高质量教学;重点考查学生的综合能力,提高学习成果在学习全过程中所占的比重,改变“标准答案”式的考核评价模式。有助于帮助课程教学从学科导向转变到人才培养导向上,从强调教师教了什么转到学生学到了什么上,学得怎么样,是否达到预期,并持续改进。

四、以分子生物学检验课程为例阐述

(一)以实际检测项目流程为基础,对标新标准、新规范,重构教学内容

依据完整的核酸检测流程,对分子生物学检验课程知识点进行整合。在原教材基础上,整合课程相关知识,对标基因扩增检验技术人员岗位能力要求,对标新标准、新规范,重构教学内容,实现知识模块化、系统化。

(二)以校企融合为抓手,融入思政元素,确定教学目标

以实际检测项目流程为基础,依托虚拟仿真实训平台,综合编排知识点,实现知识模块化、系统化,专业技能熟练化、标准化,思想素质职业化、全面化。依据专业人才培养方案、课程标准,结合校企合作企业岗位需求、社会对高素质检测技术人员需求的现状,剖析该岗位所需知识、技能、素质,把德育融入课堂教学、技能培养、实习实训等环节。对接岗位,确立教学目标,系统化设计任务,依据每个任务的教学内容,融入恰当的思政元素。

(三)以学生为中心,分析学情,制定实施策略

授课对象是我院高职学生,该课程在二年级下学期开展,即将走入实习岗位,增强岗位认识、责任意识至关重要。此时他们已系统学习了前期基础课程,通过前期课程的学习,学生具备一定的自主学习能力和分析问题、解决问题的能力,有一定的社会责任感,对未来职业充满好奇和向往,学生实操能力逐渐增强。依据项目实施前测试数据,分析学情:学生具备了一定的基础知识,但对于PCR技术缺乏系统认识,尤其缺乏对相关技术原理、应用、设计和实验操作的理解与掌握,知识没有内化;上课注意力不集中,学习内动力不足;信息化应用能力、检索能力强;对新检测项目兴趣浓厚,有探知欲。需要重点讲述 PCR 技术的基础理论和主要技术知识,并引入近年发展的新理论、新技术,使学生了解和学习最新进展和相关内容。

对学生进行问卷调查及观察,对学生的心理特点、学习特点进行分析发现,他们对职业道德、责任感和使命感非常认同,但不能和实际工作有机结合。“00后”学生个性突出,经常接触网络虚拟环境,且不太擅长与人沟通,以自我为中心的现象比较明显,团队协作意识非常薄弱。学生一方面表现出对专业知识和专业技能的渴望,另一方面因内生动力不足而表现出思维、行动惰性,从生活到学习都处于被动状态,很难主动带着问题去学习和思考,实践操作缺乏主动性,缺乏创新思维和创新意识,职业素养、创新能力、精益求精的工匠精神都有待提升,需强化医学检验服务社会和民众的责任感和使命感。高职学生个性突出、思维活跃,获取网络信息能力较强,对动态资讯、互动游戏和情景画面更感兴趣,在互联网上停留时间比线下更长,相比较理论灌输更喜欢动手操作。

针对学生特点和教学内容,确定教学重难点,因材施教。“以项目为主线、教师为引导、学生为主体”,下设子任务,采用角色扮演法、实操仿真模拟、自主学习法、小组合作探究法、线上线下混合式教学,整合资源,利用直播、网络学习平台、视频微课等完成教学任务。并结合生活事件,帮助学生内化知识、技能,最终形成稳定的综合素质。深化“基于学的教”,最大限度激发学生学习的激情和积极性,有效突破教学重难点,加快学生核心能力、综合素质的提升。

(四)教学方法

主要教学方法为任务驱动法,采取课内外相结合,提出疑问,师生合作探究的方式,解决重难点问题。课前发布自学任务,课中根据学生线上反馈,对内容较生涩、抽象的内容制作微课动画,将概念性的专业术语转换为通俗易懂的语言进行讲解。并在讲授过程中潜移默化地加强学生的责任意识、严谨工作作风教育,引导学生具有胸怀祖国、甘于奉献的家国情怀,牢固树立全心全意为人民服务的理念和大爱无疆的精神。课后布置作业,要求学生查阅相关资料,在线上平台完成并提交,根据任务完成度及完成质量,给出成绩。

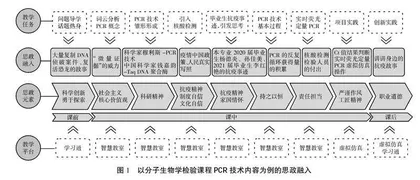

(五)教学过程设计

以“理论点拨—虚实结合—以赛促学”为路径,开展课堂教学。以完成“任务”为线索,将教学内容贯穿于“任务”之中,由学生小组或在教师的指导下完成“任务”,提高学生的合作探究、自主学习能力。

通过课前“案件侦破”话题讨论、电影《侏罗纪公园》中生物学家用新技术来大量复制 DNA,进而复活恐龙的故事情节引入,激发学生对这种新技术的学习兴趣,顺势带出 PCR 的概念。由“微量证据”,警醒学生要做守法好公民,也要利用好专业知识来维护权益,践行社会主义核心价值观。

课中通过图片、动画介绍穆利斯提出的 PCR 技术雏形的过程,并融入爱国爱党教育。了解 PCR 技术及雏形形成,从中获得感悟,成功不是一蹴而就的,激发学生敢想、勇于尝试、探索的精神,树立善于思考、观察、勇于创新的精神。由PCR应用引入核酸检测,融入伟大的抗疫精神,展现了我党、我国的制度优势,极大增强了各族人民的自信心、自豪感、凝聚力和向心力。引入本专业毕业生杨德炎、孙佳美、李红艳等的事迹,通过榜样的力量,引导学生具有胸怀祖国、甘于奉献的家国情怀,牢固树立全心全意为人民服务的理念和大爱无疆的精神。小组讨论、通过动画讲解 PCR 技术基本过程,认知 PCR 技术基本过程,从反复循环感悟积累的重要性,让学生深刻理解只要朝着正确的方向,通过一次次不断尝试、积累,总会收获满满,从而培养学生持之以恒的信念。联系现实生活中的核酸检测,启发提问,让学生讨论。 引入实时荧光定量 PCR,通过动画讲解实时荧光定量 PCR 的原理,并融入身边故事,让学生深刻理解专业智慧和专业力量的重要性以及检验人员的使命感,引导学生深度思考背后的一系列专业性问题:核酸检测结果从哪里来,判断依据是什么。点出 Ct 值,通过动画讲解扩增曲线、荧光阈值、Ct值。通过动画将原本枯燥、抽象的内容具体展现在学生面前,更易理解,教学难点也迎刃而解。融入身边故事,让学生深刻理解专业智慧和专业力量的重要性以及检验人员的使命感。发布判一判资料,通过超星平台发布检测试剂盒说明书、扩增曲线,查看学生答题情况。强调精准检测结果对于疾病诊疗与防治的重要性。依据所给定的试剂盒说明书,判定扩增曲线结果,检测学生对知识的理解程度,加强学生责任意识、严谨工作作风教育。

课后发布试一试资料,通过超星平台发布任务资料,完成课后测试,完成 PCR虚拟实验操作,进行“学生自评+小组互评+教师评价”,讲一讲身边的故事、点评。通过试一试,让学生对 PCR 有一个系统的认识,明确 PCR 应用范畴以及反应体系各物质的作用,能依据实验目的选择合适的PCR技术。学生完成课后测试及虚拟实验操作,测试和操作结果直接生成,计入课程的考核评价,达到学以致用的效果,从而巩固知识、加深理解,实现知识的灵活应用,将理论知识转化为实践。在培养精湛检验技术的同时,使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。