高职院校专业课程的思政元素结构性融入意蕴与进路研究

作者: 吴志军 鲍婷婷 王芳

[摘 要] 课程思政要求高职院校在专业课程的知识传授和能力培养过程中,融入价值塑造,实现“三位一体”育人。而知识体系与思政体系的异构性导致所挖掘的思政元素带有分散性,致使专业教育与思政教育难以形成良好的育人合力。针对专业课程,高职院校应厘清思政元素结构性融入的内涵意蕴和价值意蕴,从思政元素的分类、挖掘与融入三个逻辑进路,达成系统性知识体系与内生性思政元素的共生共长,促成学生价值体系、知识体系与技能体系的内化。

[关 键 词] 高职院校;专业课程;思政元素;结构性融入

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)36-0122-04

课程思政自2016年正式拉开序幕后,全国高职院校积极探索将专业教育与思政教育相融相通。《高等学校课程思政建设指导纲要》(简称《纲要》)的出台,实现了课程思政由院校层面的自由探索向国家层面的统一规划的转变,掀起了全国高职院校课程思政的建设高潮。从课程运作范畴视角,宏观的课程思政是由校企、教师、课程等多元协同的大系统,涉及体制机制、课堂教学、学生活动等多个方面。而狭义的课程思政聚焦特定类型课程或某一具体课程。不管是基于哪种视角,针对专业课程,课程思政的逻辑起点是从知识体系中挖掘的思政元素。然而,知识体系与思政体系的异构性导致所挖掘的思政元素带有分散性[1],致使系统性的知识体系与分散性的思政元素难以真正形成育人合力。因此,有必要通过思政元素的结构性融入,推动学生在系统性建构知识体系的同时能够结构性建构思政体系,实现育才和育人的双向奔赴。

一、高职院校专业课程思政现状

从宏观层面,课程思政相关研究大致形成了理论、历史、教育和制度四种逻辑取向。从微观层面,本文着重探讨课程思政最核心部分(思政元素的分类、挖掘和融入)的研究现状。

(一)思政元素分类不够全面

分类是思政元素结构性融入的前提,未分类的思政元素会加剧其分散性的特征。现有思政元素分类方法大致可以分为两种:(1)未针对特定课程进行思政元素分类。课程思政元素可以分成大国工匠精神、企业精神、职业精神、德技并修、理想信念教育、励志成才教育六类元素,也可由思政、文化、科学三类素养组成。(2)针对特定课程或是专业类别研究思政元素的类型。面向高职机电类专业,课程思政元素可根据人才培养规格分为合格公民素养和机电专业所需职业素养。但是,这些分类方法未能较好地体现思政元素的职业性,并且部分方法并不能完全覆盖所有思政元素。分类的不够全面会难以系统性地指导思政元素的挖掘,导致思政育人难以成结构性,进而弱化课程思政效果。

(二)思政元素挖掘未成体系

思政元素依存于思政元素载体,其育人功能的实现依赖于载体中思政元素的挖掘与融入。现有思政元素挖掘方法主要可以归结为三类视角:(1)从思政素材角度,如校史档案、地方特色思政元素、文学经典。(2)从基于特定课程或专业角度,结合课程内容和专业目标,从国家、行企、个人等多层面或教材、故事、时事、个人成长经历等多维度进行挖掘。(3)从挖掘途径方法和策略角度,如“横向分类、纵向分层、立体分专业”和“一依据三结合”的挖掘路径。这些挖掘方法可以归结为经验总结法和多维度梳理法,但均未凝练出较为系统的思政元素挖掘体系。这可能导致挖掘出的思政元素与相应的课程内容之间缺乏联结,致使价值塑造脱节于知识传授和能力养成的过程。

(三)思政元素融入横纵单一

课程思政的关键环节是思政元素在课程中的融入。现有思政元素融入方法主要集中于四个角度:(1)从思政元素本体角度,如将家国情怀、工匠精神、探索精神融入课程教学中。(2)基于思政元素载体角度,如中华优秀传统文化、红色基因、工匠精神等,经由重构的课程内容体系、设计的教学方法和评教体系融入课程或专业教学中。(3)基于课程和教学角度,推动思政元素在教学目标、教学计划、讲授方式、实训实操、考核测验等多环节融入。(4)基于策略角度,如围绕职业教育培养目标特点、教育教学特点、学生特点融入课程思政。这些途径、策略和方法均提供了较好的可借鉴范式,不管从哪种视角,要想实现专业课程思政育人,思政元素融入的核心落脚点是课堂教学。但是从教师、教材等的横向层面和课堂教学实施各环节的纵深角度,它们各有偏倚,致使思政元素融入的低维度不足以支撑全方位育人格局的形成。

二、高职院校专业课程的思政元素结构性融入意蕴

(一)内涵意蕴

思政元素的内涵在学界尚未明确的界定,主要分为两种:(1)载体说,将思政元素视为课程思政的载体,用于承载课程思政育人的主题[2],也可以理解为思政个案。(2)本质说,将思政元素从载体中剥离出的带有抽象性且具备价值引领和德育功能的教育要素[3]。“元素”是指构成事物的基本因素,故笔者更倾向于思政元素内涵的本质说。对于高职院校和思政元素本身而言,课程思政元素除了具有通用的政治性、教育性、价值性之外,还具有特定的高等性和职业性。结构性是指系统的各要素呈有序的连接和排布。思政元素结构性融入源于思政元素的分散性,是指隐含在专业知识体系中的丰富思政元素也存在着某一种联结,而这种联结能够有助于将思政元素融入课程。

(二)价值意蕴

思政元素结构性融入课程是课程思政和思政课程同向同行的实然选择。思政课程旨在建立学生的价值体系,坚定理想信念,而课程思政期许着价值塑造、知识传授和能力培养的三位一体。全方位的思政元素结构性融入能够促成价值体系、知识体系和能力体系在学生中的自我建构和交叉支撑。对思政元素结构性融入的考量是高职院校专业教师思政能力提升的外驱动力,也是课程思政高质量发展的必然要求。深挖从知识体系中内生的思政元素,迫使专业教师进一步深究和梳理思政元素潜在的结构体系,并将显性的知识体系和内生的思政体系进行有效联结,能有效提升高职院校专业教师思政能力。高职院校课程思政的高质量发展需要创新和发展课程思政和思政课程协同育人的新路径,而关键一环就在于专业课程的知识、技能与隐含的思政元素之间的良性互动。思政元素结构性融入有助于学生自我建构价值体系,进而激发学生学习内在动力,提升课程思政育人效果。

三、高职院校专业课程的思政元素结构性融入进路

(一)结构性的生成:细化凸显,分类思政元素

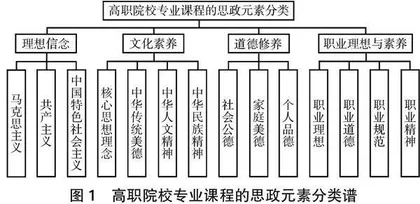

皮亚杰发生建构论认为,“所有知识都具有一定的结构,而学习者知识结构发生变化的逻辑起点是有新知识的进入”[4]。这与“思政元素结构性融入”概念提出的逻辑源点相契合,也为分类后的思政元素结构性融入能够达成育人功能提供了理论依据。高职院校课程思政建设旨在将大学生思想政治工作体系贯通于建设高水平人才培养体系进程中。由此,高校思想政治教育内容为思政元素的分类提供了基础依据[5]。同时,《纲要》针对课程思政建设的重点内容也做了一定说明。结合二者,从思政元素映射学生特质的角度,本文为高职院校专业课程思政元素设置了4个一级指标和14个二级指标,其中职业理想与职业素养升格至与道德修养同级,以凸显职业教育的类型性和独特性,如图1所示。

新时代高职院校学生理想信念包含信仰马克思主义、确立共产主义和践行中国特色社会主义[6]。作为一种科学的理论体系,马克思主义包括了马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三大部分,是大学生认识世界的科学三观和改造世界的根本方法论。大学生践行中国特色社会主义,需要增强政治认同,坚定“四个自信”。

文化素养以中华传统优秀文化为源泉和核心,重点突出守诚信、求大同、重民本等核心思想理念,崇德向善、担当意识、爱国情怀等中华传统美德,求同存异、俭约自守、以文化人等中华人文精神以及以爱国主义为核心的中华民族精神。

道德修养以社会主义核心价值观为引领,包含社会公德、家庭美德和个人品德。其中,社会公德包括文明礼貌、遵纪守法、助人为乐、保护环境等;家庭美德包括尊老爱幼、男女平等、邻里团结、勤俭持家;个人品德包括宪法法治意识、诚实守信、为人正直、豁达人生等。

职业理想与素养包含职业理想、职业道德、职业规范和职业精神。高职院校学生应以马克思青年择业观为指导将个人职业理想同“中国梦”紧密相连,遵守专业对应行业的职业规范和职业道德。职业精神包括工匠精神、劳动精神、劳模精神以及与所从事的职业活动相关且具有相应职业特征的精神,因不同专业而异,具有特定性和指向性。

(二)结构性的塑造:循序延展,挖掘思政元素

任何思政元素载体都离不开时时刻刻在变化着的人、事和物,而人、事和物所在的时空是相对固定的。鉴于此,高职院校可探索与实践“双轴双层、螺旋外延”挖掘体系,立足于思政元素本体及其载体的多样性,围绕专业课程内容,从四个象限的思政元素载体中挖掘思政元素,如图2所示。

双轴双层是指思政元素载体存在于时间和空间两个轴向、专业和课程两个层面。针对专业课程,思政元素的挖掘可从课程层面和围绕课程内容的专业层面开展。从时间和空间两个维度的视角出发,时间轴可以划分为历史和当下,空间轴可以划分为国内和国际。时间轴和空间轴垂直相交,形成了四个象限。思政元素载体都分布在这四个象限中,如课程内容和教材存在于第一象限的课程层;时事和高科技存在于第一象限和第四象限的专业层和课程层;名人名事和文献资料存在于四个象限的专业层和课程层。

螺旋外延是指思政元素挖掘的逻辑顺序。专业课程思政元素挖掘的起点是贴合国内当前产业发展现状的课程内容。高职院校可先从课程层第一象限的思政元素载体开始,立足马克思主义立场、观点和方法,逆时针、螺旋式挖掘四个象限中有形载体和无形载体的思政元素,厘清和找准课程思政元素的主线,然后外延至专业层的第一象限,按照课程层的操作顺序,完成专业课程思政元素的挖掘。

(三)结构性的切合:同心合力,融入思政元素

协同学理论认为,合理调整“序参数”能实现系统从“无序”到“有序”的转换,即处理好知识与思政之间的关系能实现课程思政的有序性[7]。《纲要》提出要将课程思政融入课堂教学建设的全过程,亦表明思政元素融入的核心落脚点是课堂教学。高职院校可从教师、教材等的横向层面和课堂教学实施各环节的纵向层面,探索与实践“横向同心、纵向合力”的思政元素融入路径,分层分类推进思政元素的结构性融入。

1.横向同心,支起课堂教学基础

横向层面主要包括教师、人才培养方案、教材、实训室场景和教学辅助资料等,为课程思政的课堂教学实施提供了基础支撑。首先,教师是教育活动的主导者,是课程思政的直接实施者。因此,思政元素结构性融入的核心要素是教师。一是组建具有不同学科背景的结构性教师团队,发挥他们各自的专业优势。二是通过思政宣传、主题教育等多种形式,提高教师课程思政的育人意识。三是通过集中培训、教学研讨等活动,提升教师思政素质和思政能力。四是鼓励教师扩展知识面,吸纳多元的思政元素并将其应用于课程思政建设。其次,梳理专业思政主线,在人才培养方案的人才培养规格中增设思政目标,形成思政育人主线,并增设课程思政目标对照表,将思政目标与具体课程相关联。针对实践性强的课程,创设与真实生产场景相仿的实训条件,或搭建虚拟仿真平台,透过真实或虚拟的实训场景,以标语、标记等显性或工具摆放、场地整洁度等隐性的方式,映射思政元素。顺应专业对应的产业变化趋势,及时调整和编写教材内容,链接和梳理教材思政育人点,将各知识点对应的思政元素以思政目标、思政案例、思政启发等形式,通过文字、图片或视频进行呈现。教学资料如课件、实训手册、实操工单等,均可放上由教学内容内生而来的思政元素相关的文字或图片。