大学物理课程思政的挖掘与实践

作者: 石家榕

[摘 要] 大学物理课程具有严谨的科学逻辑,同时也蕴含着丰富的哲学逻辑,在应用型本科院校中,该课程作为绝大多数专业的公共基础课,具有受众范围广、学习时间长等特点。因此,在大学物理课程中融入辩证唯物主义教育、我国科技成果及科学家的介绍等思政内容,既可以补充本课程内容,又能培养学生正确的自然观和价值观,自然而然地使“显性教育”和“隐性教育”相结合,从而实现立德树人的根本任务。

[关 键 词] 大学物理;课程思政;应用型本科院校

[中图分类号] G641 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)19-0051-03

习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上明确提出,教育工作者培养人的目标就是要培养社会主义的建设者和接班人,同时指出教育工作者应挖掘各类课程以及教学方式中的思政元素,落实立德树人的根本任务[1]。教育部进一步对高等学校建设课程思政教学改革提出了具体的实施纲要,要求在知识传授与能力培养的同时,注重对学生价值观的引导[2]。近年来,我国高等院校积极响应国家号召,努力探索新时代的教育改革之道,并逐步推进全学科的课程思政建设。

物理学旨在揭示自然界物质及其运动规律[3],并为自然科学的发展提供了基础。辩证唯物主义的自然观[4]、人类社会及科学技术的进步都离不开物理学的发展。大学物理课程是以物理学基础为基本内容的一门公共必修课,是大部分理工科专业的先导课程。在以山西能源学院为例的应用型普通本科院校中,2021级就有共计57个专业,超1770人次,接近90%的学生需要进行为期两个学期共计128个课时的大学物理课程的学习。因此,这门课程不仅具有严谨的科学逻辑,还蕴含着丰富而深刻的哲学逻辑,并且在可以与各类理工科专业相兼容的同时,又具有较高的覆盖面,其本身的学科特点决定了在教学过程中与思政教育相融合的高度适配性。

一、课程思政元素的挖掘

在传统大学物理教学中更加注重知识的传授和能力的培养,重点培养学生的科学素养并为专业课的学习奠定基础。但在教学过程中,长时间、高强度的逻辑分析与推导,容易给学生留下枯燥无味的刻板印象,在某种程度上缺乏人文关怀。

为实现立德树人的根本任务,丰富大学物理课程教学内容,吸引学生积极主动地探寻物理奥秘,基于大学物理的学科特点,在其与思政教育相结合的研究和实践中发现,可以从以下三个方面来实现课程思政建设。

(一)融入辩证唯物主义教育

物理学中蕴含着丰富的辩证唯物主义思想。例如,质点运动学理论表明了物质运动的绝对性与静止的相对性。在研究机械振动时,由于复杂的机械振动可以分解为若干个简谐振动,所以我们重点研究简谐振动,这充分体现了抓住事物的主要矛盾,分析重点问题从而解决问题的原则。能量守恒与转换定律表明各种形式的能量可以相互转换,从而揭示了各种运动形式的多样性、客观性以及统一性。同时结合电磁场这种特殊物质的存在,说明物质是第一性的,我们不能脱离物质而谈能量[5]。而电磁场理论的建立,更是辩证唯物主义在自然科学发展中的充分体现,其有力地揭示了电磁现象的多样性和统一性。静电场的“有源无旋”特性、磁场的“无源有旋”特性及电磁感应现象表明了电磁现象既对立又统一,甚至可以相互转化的事实。从雷电和指南针引发思考,到麦克斯韦总结出电磁现象及规律,并预言电磁波的存在,最终被赫兹用实验得以证实,电磁理论的发展过程也证明了实践和认识之间的关系,即物理学是通过实践、认识、再实践、再认识而得以发展的,在表明了实践决定认识的同时,也说明了正确的认识对实践的发展具有促进作用。19世纪末,在经典物理学被奉为“绝对真理”的同时,黑体辐射和迈克尔逊-莫雷实验这两朵乌云给经典物理学带来了挥之不去的阴影,通过深入研究,物理学家们创造性地提出了相对论和量子力学,从而进一步完善了物理学,这告诉我们认识具有上升性,螺旋式上升是事物发展的特点,在表明实践是检验真理的唯一标准的同时,也告诉我们真理和谬误既对立又统一,真理会被实践和认识能力限制,在一定条件下,真理与谬误可以相互转化。

学生在思政课上对辩证唯物主义已经有了较为学术性的认知,而通过在大学物理教学中融入辩证唯物主义的教育,不仅可以加深学生对物理学原理及发展的深刻认识,还进一步加强了学生对辩证唯物主义的理解,从而促使其树立正确的物质观、自然观和价值观。

(二)融入我国科技成果的介绍

应用型普通本科院校的培养目标是培养高级应用型人才,因此,在教学过程中,理论知识的传授和相关应用的介绍都具有独特的价值。物理学是科学技术的基石,我国众多令世人瞩目的科技成果都离不开物理学原理的应用。大学物理课程中,在介绍物理学原理的同时,可以有机地融入国产科技成果的介绍与分析。例如,在力学中讲解变质量体系的力学分析时融入长征系列火箭的发射事例,来具体分析该系统下的动力学方程[6]。在万有引力定律中融入我国航天科技的发展及取得的成果,实际分析在太空科研领域中万有引力定律的应用。在角动量守恒定律中融入我国武装直升机的研制历程,并以直升机为例来分析机翼与尾桨工作时,整个系统角动量的变化情况,也可以融入陀螺仪等器件的工作原理来具体分析角动量守恒的实际应用,并指出我国在激光陀螺仪方面取得了巨大成就;在电磁学理论中,通过介绍我国古代的四大发明之一司南、西汉末期《春秋考异邮》中记载的早期摩擦起电现象、北宋沈括还发现了磁偏角等[7],来说明我国古代在电磁学领域的研究曾走在世界前列。我国现代的特高压输电技术、电磁弹射、电磁炮、全磁悬浮人工心脏等成就属于世界领先水平;在光学领域中,通过向学生介绍我国夏、商、西周时期的铜制平面镜、球面镜及西汉时期的“透光镜”,让学生知晓我国历史悠久、技术精湛的制镜技术。并向学生介绍早在西周时期我国就发明了“阳燧取火”,这在《淮南子》《论衡》等古代著作中都有记载。我国古代在光的直进性、月食、色散、平面镜成像、球面镜成像、小孔成像等光学方面的研究一直处于世界前列。而在现代,FAST射电望远镜、神光装置、激光聚变、光学雷达远距离成像等光学科研及装置也处于世界顶尖行列;在量子力学中融入我国发射的世界首颗量子卫星“墨子号”等的介绍,来展示我国在量子领域“弯道超车”的壮举。

要培养社会主义未来的建设者和接班人,应该培养学生树立“知中国,服务中国”的崇高理想。我国自古以来就拥有绚烂的文明,虽然近代衰落了一段时间,但是中华人民共和国成立后又取得了众多令世人瞩目的科技成果,将这些科技成果有机地融入大学物理课程中,在丰富课程内容的同时,更能使大学物理课程成为增强青年学生文化自信、科技自信的“助推剂”,从而促使学生树立科研报国、科技强国的信心和志向。

(三)融入我国科学家事迹的介绍

在悠久历史和绚丽文化的历史长河中,我国涌现出了一大批优秀的科学家,他们不仅为我国科技事业做出了杰出贡献,而且在世界科技史上留下了属于中国的印记。大学物理课程中融入这些大师的介绍,在升华课程教学的同时,也可以激发学生的学习兴趣。例如,我国古代著名科学家、思想家墨子在《墨经》中就有关于对几何光学的研究记录,同时还对杠杆、滑轮、重心等的研究都有所记录。在科学研究的同时,墨子还提出了“兼爱”“非攻”“节葬”“节约”等观点丰富和促进了我国思想文化的发展。东汉思想家王充对力学、热学、电磁学、声学等的研究都记录在《论衡》一书中。王充不仅在物理学方面成就斐然,还对当时的社会进行了批判,为后来魏晋的自然派哲学打下了基础,极大地促进了社会的发展。北宋的沈括在《梦溪笔谈》中详细记录了他对磁学、光学、声学等的研究。元代科学家赵友钦在《革象新书》中详细记录了大量光学实验。古代科学家们在进行科学研究的同时,从未忘记自己的社会责任,对当时的社会现象也进行了关注和批判,促进了社会进步。相较于古代科学家而言,现代科学家们则拥有更加强烈的爱国主义情怀。“两弹一星”功勋奖章获得者钱学森,师从著名航天工程学家冯·卡门,先后于麻省理工学院、加州理工学院担任教授,这样一位在美国可以享受顶级待遇的科学家,冒着生命危险回到祖国,为我国的航天科技、导弹技术的发展做出了卓越贡献;另一位“两弹一星”功勋奖章获得者郭永怀,也是放弃国外优厚待遇,投身建设祖国,为我国核武器事业的发展做出了极大的贡献,甚至在生命的最后一刻都在想着怎么把科研绝密文件保护好;被誉为我国“力学之父”的钱伟长,他在考入清华大学时理科成绩不及格,而在九一八事变爆发后,毅然决定要从事物理研究,一句“国家的需要,就是我的专业”激励了一代又一代中国人。

大多数物理学家均有着超乎常人的坚毅品质,我国的科学家不仅敢于直面困难,还能在祖国需要的时候勇于担当甚至为国牺牲,正是这些科学家的无私奉献,才有了如今国家的繁荣昌盛,这些爱国科学家应该被当代青年铭记并成为学习的榜样。讲好我国优秀科学家们的故事,在促进课程进行的同时,也能启发学生思考如何在祖国的建设中实现自己的人生价值,这也应该是大学物理课程落实立德树人根本任务的重要

一环。

二、课程思政实践举例

在介绍量子力学基础中的实物粒子的波粒二象性时,从爱因斯坦的光量子理论开始引入,指出静止质量为零的光子同时具有波动性和粒子性。提出本节的核心问题:静止质量不为零的实物粒子,如电子、质子、中子甚至宏观运动物体是否也具有波动性,即是否一切物质均具有波粒二象性。

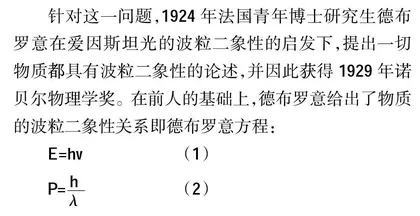

针对这一问题,1924年法国青年博士研究生德布罗意在爱因斯坦光的波粒二象性的启发下,提出一切物质都具有波粒二象性的论述,并因此获得1929年诺贝尔物理学奖。在前人的基础上,德布罗意给出了物质的波粒二象性关系即德布罗意方程:

E=hv (1)

P=(2)

物质波的提出颠覆了人们的世界观,就连爱因斯坦也将此评价为“揭开了自然界巨大帷幕的一角”。1927年,戴维孙—革末及汤姆逊在物质波的启发下,分别通过电子衍射实验证明了电子的波动性。1967年,约恩还给出了电子单缝衍射及多缝衍射的实验图样,为德布罗意的论述提供了强有力的证明。物质波的提出不仅在物理学界具有里程碑式的重大意义,也蕴含着丰富的辩证唯物主义思想。实物粒子具有波动性说明世界是物质的,物质是运动的,我们不能脱离物质而谈论能量和动量。德布罗意的理论是基于爱因斯坦光量子理论而提出的,证明意识是社会历史和自然界长期发展的产物,正确的意识可以促进事物的发展。戴维孙—革末实验有力地证明了德布罗意的论述,德布罗意、戴维孙、汤姆孙等人也因此获得了诺贝尔物理学奖,这充分体现了实践是检验真理的唯一标准。

从普朗克、德布罗意到海森堡、薛定谔,量子力学被逐渐丰富发展起来,而我国对量子力学的研究起步较晚,却发展迅速,同时也涌现出了一大批优秀的科学家。被誉为“中国的量子力学之父”的潘建伟院士,放弃外国抛来的橄榄枝,毅然决然地回到祖国,在中科大组建了自己的实验室,从事量子信息等方面的研究,在他的带领下,我国成功发射了世界首个量子卫星“墨子号”,成功研制了世界首个量子计算机,从此我国的量子技术弯道超车,处于世界领先地位。潘院士在科研道路上迎难而上、勇于开拓、实事求是的精神值得所有学者学习,同时他在面对德国媒体的采访时表示:“我们热爱科学,但我们更爱祖国。”中国人的爱国主义情怀被体现得淋漓尽致。

三、结语

如今,我们正处于实现中华民族伟大复兴的关键时刻,高等教育的责任不仅是要培养国家所需要的专门人才,还要向青年学生传递正确的价值观,引导学生树立扎根中国、艰苦奋斗的高尚理想。在应用型普通本科院校中,大学物理课程有着丰富的思政元素,在课堂上融入思政教育、讲好中国故事,不仅有利于辩证唯物主义、爱国主义教育,还能增强青年人才道路自信和文化自信,而且也丰富了课程内容,提升了学生的学习兴趣,促进了大学物理课程的有效开展。为此,学校和教师都有义务促进课程思政建设,实现“显性教育”和“隐性教育”的有机统一,切实做好中国特色社会主义教育,完成立德树人的根本任务。

参考文献:

[1]习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程[J].新长征(党建版),2021(3):4-13.

[2]刘玲.高校课程思政的资源及开发研究:基于《高等学校课程思政建设指导纲要》分析[J].高教学刊,2021,7(19):164-167.

[3]孙昌璞.物理学:研究物质及其运动规律的科学[J].中小学教材教学,2019(12):13-15.

[4]肖前,黄楠森,陈晏清.马克思主义哲学原理(上册)[M].北京:中国人民大学出版社,1998.

[5]张洪欣.电磁场理论与实践中的唯物辩证法思想[J].高教学刊,2020(7):191-193.

[6]蒋最敏,魏心源.在大学物理力学中的课程思政实践[J].物理与工程,2021,31(3):92-96.

[7]张之翔.我国古代在电磁学方面的成就[J].物理,1990(11):646,693-694.

◎编辑 栗国花