基于以文化人“寻根式”小学语文教学探究

作者: 李玉慧摘要:从文化的深处解读思维密码、情感密码与思想密码,应该成为语文教学的应然。一是文化浸润,应从学生的“基本底子”出发生成支架,推动“有底子”的学习。二是从更远处的名人及事件中进行文化联想,夯实“有深度”的学习。三是鼓励学生学会转化,通过学用结合,基于“有实践”的学习让文化落地。以文化人从本质上属于“寻根式”教学,即从古老但永不过时的中华传统文化的深处去发扬与继承。

关键词:小学语文;寻根式;以文化人

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称新课标))明确指出:“语言文字既是文化的载体,又是文化的重要组成部分,学习语言文字的过程也是学生文化积淀与发展的过程。”新课标如此强调,是对当下语文教学“重”知识技能掌握而“轻”文化浸润的有力回应。站在文化的制高点上关照学生,语文教学应该开阔他们的文化视野,夯实他们的文化底蕴,帮助他们建立文化自信[1]。从文化的深处解读思维密码、情感密码与思想密码,应该成为语文教学的应然。以文化人从本质上属于“寻根式”教学。所谓“根”,即优秀文化之根,即古老但永不过时的精神链条的深处。从课堂与学校而言,引领学生从“根”中吸收营养,是践行文化自信和以文化人的需要。于学生而言,浸润在“根”中,不知不觉立魂、养心、壮骨,更容易发生接地气的成长。基于“寻根式”的小学语文教学应实现如下的“三有”:针对学生学习起点,推动“有底子”的学习;激活学生多维联想,推动“有深度”的学习;引领学生亲力亲为,推动学生“有实践”的学习。

一、文化浸润,推动“有底子”的学习

“寻根式”的语文教学应基于小学生已有的“底子”,即基于学生真实的学习起点。从学生的原有根基上建构教学框架,有利于搭建符合学生实际的支架,推动学生“有底子”的学习,并且学得扎实高效。“文化味”较浓的课堂更应基于“已有的底子”,让文化浸润之路变得轻松而自然。低年级小学生喜欢故事,善于摇头晃脑地“讲故事”,而且具备了一定的经验储备。“听、讲故事”就是学生的“底子”。统编版小学语文三年级上册《哪吒闹海》一课适合于学生讲故事,这是因为学生多次看过《哪吒闹海》绘本书及影视剧,其中的趣味性、文化味等,强烈地吸引了小学生。既然如此,何不基于学生扎实的“底子”演绎“讲故事”的精彩呢(见表1)。

“三个板块”的讲故事指向学生多方面的能力生成(概述、讲述与转述),当然也指向沉甸甸的文化素养。而这正是“寻根式”的探索。这里的“寻根”体现在两个方面。一是学生的“根”(即学生的“底子”———善讲故事),二是文本内容的“根”(即中华民族优秀的神话故事)。《哪吒闹海》的故事口口相传,早已成为中国老百姓的精神食粮。现在,小学生通过教材的阅读及讲述,既是对老百姓口头神话故事的进一步印证,也是对国家教材中优秀文化的传承。学生通过第一、第三人称把“一个故事”说成“三句话”,把“一句话”讲成“三句话”的过程中,由“他心”转换为“我心”,能力在提升、想象被扩充,文化精神在萌芽。部分学生过了一把“英雄瘾”,有自豪感与成就感,不知不觉从文化理解走向文化认同。

二、文化联想,夯实“有深度”的学习

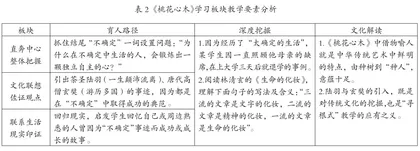

培养学生文化联想,有利于高阶思维的养成[2]。所谓“大语文”是指诸多的语文要素都能联想开去,实现更广意义上的上挂下联。教材中的文化之“根”的挖掘需要恰到好处的联想,需要到文化的深处去“寻根”,以此丰富学生的理解与体验,实现言语与精神生命的丰盈,培养高阶思维。的确,语文学习不只是识记与背诵,还包括文化联想,包括与古人对话,在“寻根式”的活动中联想。恰到好处的联想愈多,学生愈能丰富自己的理解,较容易地形成文化认同、文化自信和文化自觉。统编版小学语文六年级下册《桃花心木》正是进行文化联想的典范(见表2)。

由上观之,三个板块层层递进,环环相扣,逐步深入,夯实了“有深度”的学习之旅。“陆羽、玄奘”是《桃花心木》的作者林清玄所敬佩之人。同样的,《生命的化妆》也是林清玄的成功之作。其中关于“三流、二流、一流文章的化妆”之比喻,值得师生深度涵泳。选取此两例,无疑是在与作者进行多重对话———《桃花心木》与《生命的化妆》有了类似点,种树人与历史名人有了关联点。如此,借物写人这种写法在文化的深处被多次凸显,被反复印证———原来,颠沛流离就是一种“不确定”,“游历多国”就是“不确定”。这样的“不确定”愈多,愈能锻炼一颗“独立自主”的心……这样的“寻根式”教学对于小学生而言是有意义的———以后再不能处处让家长“替干”,该动手就动手,从“不确定”的生活与学习中,生长出面向未来的力量。

三、文化落地,基于“有实践”的学习

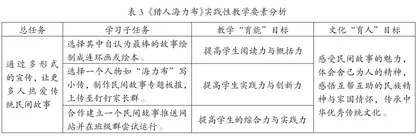

文化层面上的“躬行”更值得学生迈出实践性步伐。唯有我们意识到文化落地的重要性,才能引领学生在现实的大天地中践行文化的意义,才能为较好地解决“学用脱节”等问题而觅得良策。文化落地与“寻根式教学”是一脉相承的,前者是后者的结果,“落地”就是为了“寻根”,而“寻根”必然体现在学生的实践与印证中。这就要求学生“动”起来,能够将阅读所得转化为绘制、缩写、制作、建立等实践活动,如表3所列举的是学习统编版小学语文五年级上册《猎人海力布》时的实践活动。

“有实践”的学习从本质上属于项目化学习,问题驱动下的总任务与子任务推动着学生在实践的大天地中践行先进文化。从文本原故事到动手新创作,从纯文字到图文并茂,再到专题板报和故事网站,文化传承做到了抓铁留痕,寻根式教学落地生根。某学生这样为海力布写小传:“宁可变成石头也要救乡亲们,勇敢、坚强、舍己为人。”某学生这样为老百姓写小传:“乡亲们不明真相,善良但不够细心,未能察觉出海力布焦急背后的真相与危机……”民间故事推送平台上,除了《猎人海力布》,还有《牛郎织女》《白蛇传》……次次有“新品”,月月有反馈,推动着学生收获“文化的馈赠”,彰显着“寻根”活动延伸至更大的时空内。

小学语文“寻根式”的“三有”教学引发言语的敏感、精神的丰盈和文化自信的强化[3]。“寻根”是一个长期而不断拓展、丰富的过程,高质量的“寻根”过程中,文化的维系、绵延和传承将变得意蕴十足。我们有理由相信,基于“寻根式”的小学语文“三有”教学,将会提升学生的文化品味,强化学生对文化的积淀与传承。

参考文献:

[1] 任敏.扣住“交集点”,实现教材中传统文化载体的价值[J]. 小学语文教学(会刊),2023(4).

[2] 李妙红.文化本位关照下的小学阅读教学“三思”[J].语文建设,2018(7).

[3] 郭馨.文化自信视角下古诗词教学的实践探索[J].黑龙江教育,2023(4).

编辑/赵卓然