体育与健康课程跨学科主题学习的探究

作者: 李希栋

摘要:《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)强调课程综合性与实践性,提出跨学科主题学习的要求。文章探讨了体育与健康课程开展跨学科主题学习的内涵与要求,并以耐久跑结合“江南水乡桥文化”为例,从教学设计和实施过程阐述如何开展跨学科主题学习。

关键词:体育与健康;跨学科主题学习;桥文化

“跨学科主题学习”指运用项目、任务、课题等形式整合两个或两个以上学科内容知识关联学生主体经验的综合性学习方式,是培养学生核心素养的重要路径[1]。2022年教育部出台《义务教育课程方案和课程标准》指出,应用不少于10%的课时开展跨学科主题学习,培养学生解决实际问题的能力[2]。同年,新课标也强调体育与健康课程要融合其他学科课程,促进学生全面发展。将跨学科主题学习引入体育与健康课程,许多体育教师面临不少的疑惑。如何设计与展开实践是亟待解决的现实问题和教学难点。本文以耐久跑结合“江南水乡桥文化”为例进行跨学科主题学习探究,探讨在体育教学中如何融合其他学科,在拓宽体育育人广度与深度的过程中实现提升学生体育核心素养的目标。

一、体育与健康课程跨学科主题学习的内涵与要求

(一)体育与健康课程跨学科主题学习的内涵

推进和强化课程的综合性与实践性是当前新课改的趋势[3]。体育与健康课程的跨学科主题学习是围绕某一主题,以体育内容为主干,融合其他学科知识展开学习。这不仅强化了各学科间的关联,也推动了体育知识技能的结构化调整,促进学生跨学科的思维和解决实际问题的能力。

(二)体育与健康课程跨学科主题学习的要求

首先要契合学生的生活需求。体育与健康课程不仅要把握学科自身发展的逻辑,更要关注体育的生活意义[4]。实际生活中的问题往往较为复杂,需要多种学科知识来解决。譬如不同气候和环境下,学生如何安排合理的体育活动?这种现实问题将会拓展学生对天文、地理以及环境保护等关联知识的认知,强化学生在体育活动中对其他学科知识的理解和运用。

其次要强调学习情境的构建。体育与健康课程跨学科主题学习不是在单一情境中进行简单的静态教学,而是在不同的情境中进行综合性、动态性的自主学习。因此,创设不同的情境可以帮助学生拓宽思维边界、灵活串联各科知识。例如在定向越野跑中将体育与地理相融,让学生使用地图、指北针工具等来进行定位等,提升了学生在复杂情境中知识技能的融会贯通能力。

最后要强调学生的参与程度。体育与健康课程跨学科主题学习实质上是学生身体力行的一个参与过程。以身体深度参与获得感知结果,进而凝练知识要点,发展技能,较一味的经验灌输更为生动和深刻。

二、体育与健康课程跨学科主题学习的设计

体育与健康课程跨学科主题学习的设计包括:内容抉择、目标制定、任务设置、学习展开以及评价五个环节。

内容方面,以体育内容为锚点向其他学科延展,挖掘相互之间的内容融合点,力求萃取凝练的主题内容与学生的现实生活息息相关;目标制定方面,从单纯的知识整合向提升问题解决能力发展;任务设置方面,依据学习主题确定核心任务,将核心任务分解成若干个小任务,这样既考虑学生的实际能力,也易于激发学生的学习兴趣,保障学习任务的顺利完成;学习展开方面,教师围绕主题创设真实情境,为学生搭建学习支架,通过问题引导学生自主探究;评价方面,以学生体育核心素养发展水平为标准,结合过程性评价和终结性评价来整体衡量学生的成长与变化。

三、体育与健康课程跨学科主题学习的案例

(一)主题内容

无锡地处江南水乡,以其独有的小桥流水风景闻名于世。矗立在古运河上的各类桥梁是这座江南小城独特的风景线。以耐久跑为主干内容,以探索古运河桥文化为主题,可以融合语文课程中对桥梁的古诗文赏析、地理课程中江南地区的环境特征、道德与法治课程中对建设美丽家乡的理解、物理课程中对桥梁结构的分析、历史课程中江南水乡变迁等,将家乡城市文化景观导入教学情境能让学生在感到新奇之余,激发他们的参与热情。

(二)学习目标

以江南水乡桥文化为情境素材,依据耐久跑的目标要求,融合各科知识内容,制定如下学习目标:

1.搜索古运河桥梁资料,对古运河桥文化进行初步了解。

2.’掌握心肺功能的锻炼方法,自设多种形式的耐久跑,提高有氧水平。

3.通过对古运河桥文化的表述(任选一学科方向),感受江南水乡古桥的自然之美、文化之美、历史之美,增强对家乡的热爱和自豪感。

(三)学习任务

在操场上运用体操垫、长凳等搭建桥梁模型,采取定向越野跑、自由跑等多种形式进行,并从不同角度探讨古桥历史文化变迁与城市现代化发展关系等。

任务一:借助城市地图和资料,将古运河上的桥梁进行分类和位置标注,在操场上根据其地理位置进行“桥梁”摆放,形成以城市运河众多古桥为标志点的耐久跑路线图。

任务二:根据操场上摆放的“桥梁”路线图,设计耐久跑路线、形式、跑动距离等。并选取1-2座桥,以任一学科角度来表述桥文化。

任务三:课后以城市徒步或慢跑方式深入实地调研考察,尝试提出江南水乡桥文化发展的建议。

(四)学习展开

学习展开就是学生在完成任务时不断发现问题、分析问题、解决问题的过程。教师的问题设置要能层层推进学生对知识的探索。在帮助学生解决问题的过程中以“支架”的方式进行引导,让学生发挥自主性,以协作交流或小组探究等多种形式完成任务。

针对任务一,在教师的引导下,学生围绕“无锡古运河上有多少座桥”“这些桥的历史有多悠久”“这些桥都分布在哪里”等问题,逐步进入对桥文化探究情境中。学生在课前查找相关资料获取信息,为搭建桥梁模型、耐久跑场地布置做好准备。通过解决上述问题,促进学生在语文、历史、地理等方面的知识拓展。同时增强诸如对电子地图使用(信息)、手工制作(劳动)等方面的技能发展。

针对任务二,要解决诸如:“耐久跑要跑多少距离才够”“耐久跑要跑多久才行”“耐久跑要匀速跑还是变速才更有效”等问题。学生以小组形式相互分工协作,通过查找有氧运动资料、身体实际机能测评等,结合古运河桥梁分布图,设计出若干套耐久跑方案。例如第一套方案:中速的匀速跑绕过每一个“桥”进行打卡;第二套方案:第一座“桥”到第二座“桥”之间加速跑,然后在第二座“桥”边休息若干分钟,期间朗诵有关“桥”的诗句,继续加速跑向第三座“桥”进行诗句接龙;第三套方案:小组耐久跑接龙加桥文化介绍(任一学科方面)等,以丰富的参与形式保持其锻炼的高涨热情。通过任务的完成,学生对身体机能的评估、对心肺功能影响因素如何调控有了清楚的认识和把握,也对以“桥”为载体向其他学科知识进行了延展和融合,将体育跨学科主题的学习落到了实处。

针对任务三,鼓励学生将体育融入实际生活中,以城市漫步或慢跑的形式实地考察古运河上的不同桥梁,感受不同的桥文化。在美丽的水乡环境中完成一次高质量的有氧运动,同时在线上交流群中以运动照片打卡、调查小报告、微视频、绘画等形式,展现体育融合江南水乡桥文化跨学科探究活动的成果。

(五)学习评价

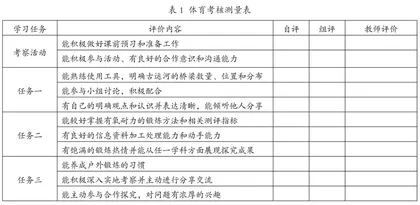

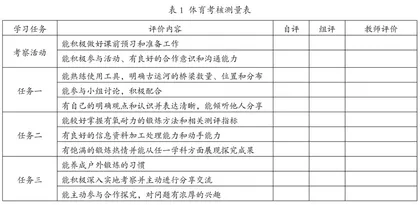

体育与健康课程跨学科主题学习的评价应当贯穿整个过程。教师以测评学生体育核心素养发展水平为标准,通过设计考核量表,运用不同的评价方式对学生进行全方位和多元化的评价,帮助学生提高对体育课程的参与度,增加学生对问题探究的深度、对知识技能融会运用的熟练度(见表1)。

本案例选围绕无锡古运河桥文化,较好地整合了体育与其他学科知识内容,引导学生在掌握体育知识和技能的基础上,关注身边现实问题,助力学生锻炼身体之际,发展生活技能、提升人文素养、厚植家国情怀,最终实现以体育人的根本目标。

参考文献:

[1] 李俊堂.跨向“深层治理”:义务教育新课标中“跨学科”意涵解析[J].四川师范大学学报(社会科学版),2022(4).

[2] 中华人民共和国教育部.义务教育体育与健康课程标准(2022 年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:101-106.

[3] 安桂清.论义务教育课程的综合性与实践性[J].全球教育展望,2022(5).

[4] 范叶飞.融合体育课程的内涵解析:基于学科与生活的视角[J].武汉体育学院学报,2016(50).

课题题目:无锡市教育学会“十四五”教育科研课题“丰富儿童学习经历,体育跨学科主题学习的实践研究”(XH2023428)

编辑/陆鹤鸣