基于深度学习的初中历史主题教学实施策略

作者: 顾秋兰摘要:初中历史主题教学模式是在教师精准解读课程标准的基础上,依据课标的要求,对教材进行二次开发,经过凝练,锻造出鲜明的教学主题。在此基础上,厘清思路,整合资源,引导学生围绕主题,布置有难度、有深度的学习任务,引导学生有高度、有深度地分析、解决问题。主题学习是深度学习的必然要求,在主题教学过程中能使深度学习自然发生,最终达到学生学科核心素养的成长。

关键词:初中历史;深度学习;主题教学;人民解放战争

《义务教育历史课程标准(2022年版)》对中学历史教学提出了新的要求:在分析课程内容结构的基础上,教师需要从有利于发展学生核心素养的角度对教学内容进行有效整合[1]。要求教师在教学过程中,基于单元主题学习整合教学内容,尤其要发掘单元主题学习内容中具有培育核心素养意义的要素,从而整体发挥单元学习的教育效果。基于新的要求,旧有的教学方式已不适应新课标的要求,必须有所转变,比较合理的教学方式是:以大单元、大概念组织教学,确立主题,注重创设合理情境,设计基于逻辑思考的问题链,厘清历史发展进程中的原因与结果,构建科学的知识结构,掌握历史发展的一般性规律,引导学生形成对相关历史的整体认知,建构正确的历史认知,从而培养学生的时空观念、唯物史观、家国情怀等学科核心素养,提升深度学习的能力,落实立德树人的任务。现以统编版八年级历史教科书“人民解放战争”教学为例说明之。

一、分析课程内容,生成主题

教学主题是统摄全局的核心,是教师引领教学的方向,也是组织课堂教学过程的主线。立意是主题教学的灵魂,因此,凝练教学主题是实施主题教学的关键所在。恰当的主题来源于教师对于课标要求的认真研读,把握正确的方向,对于课标能级进行认真细化的分析,抓住重点;来源于教师对教科书内容的深度研读,深挖教材囿于篇幅的未达之意,体悟教材编撰者的言外之意;来源于“互联网+”时代的网络平台,搜集信息,开发利用相关课程资源。在此基础上,把握体现历史学科核心素养的观点,发掘具有超越课程内容的价值观念,凝练主题,将教学内容转化为更具价值的素养能力和学习能力,促进学生未来发展;确立具有深度学习导向的主题,发散学生的思维,涵养学生的素养。

“人民解放战争”一课中,教师可以“唯物史观”为引领,基于对本单元历史知识内在逻辑的梳理,结合对新课标的研读,作出对本单元特征的合理判断,以单元标题中的“人民”二字为核心,进行主题凝练,可将本课的主题定为“人民解放战争———从民心向背看国民党政权的覆灭”,突出人民解放战争中民心对战争走向的影响。可将教材的两课内容和结构打破,重新构建课文结构,整合为“人民的愿望”“人民的力量”“人民的利益”“人民的胜利”四个篇章,力图展现在人民解放战争的三年时间里,与人民站在一起的中国共产党,从倾听人民对和平与民主的心声,满足人民对于和平与民主的愿望到从人民利益出发,进行土地改革,再到赢得胜利的艰苦斗争历程,在历史的进程中展现人心的向背,以及国共两党实力在战场上的风云变幻。中国共产党,从民族大义出发,从最广大人民的利益出发,人民选择了中国共产党,历史亦选择了中国共产党,最终取得了人民解放战争的胜利。

二、运用历史细节,烘托主题

基于深度学习的中学历史主题教学,强调学生要更多的在学习情境中,体验学习、感悟历史。细节往往是典型的、有特色的,可以以小见大,于细微处见精神,使学生更真切地了解和认识所学的史事[2]。在主题教学中教师可以运用一些生动又具体的历史细节,对主题进行烘托,对历史细节进行展示或描述,使学生主动融入教师为他们创设的情境中,让学生更直观也更真切地感悟历史,更深入地思考历史问题。这样的历史课堂才是有温度、有深度的,也才能震撼学生心灵。

在学习“淮海战役”的过程中,教师首先展示一张图片,一根刻满了地名的竹竿,并提出问题:1948年11月,以徐州为中心的淮海战役打响,在三大战役中淮海战役的规模最大,最终共产党的60万大军战胜了国民党80万大军,共产党为什么能取胜?我们在这一根刻满地名的普通竹竿上找找答案。随后播放纪录片《人民的选择》片段,展示历史的细节,唐和恩和他的支前小队,靠着双脚走了4千多公里路程,遇到风雨,他们把自己的衣服脱下,盖在粮食上,遇到冰河挡路,唐和恩主动跳入冰冷刺骨的河水中,用身体开道,在5个月的时间里,在这根一米多长的竹竿上,刻满了3个省88个城镇村庄的地名,形成了一幅人民群众踊跃支前的路线图。教师继而补充出具体数据:当时有543万民工参加了淮海战役,每个人民解放军背后有9个民工在支援,这场战役不仅仅是人民解放军在打,也是人民群众在打!此环节运用合理的细节,达到了烘托主题的目的。

三、拓展历史材料,深入主题

历史是一连串研究和重建过去的过程与结果,而不是无意义历史事实的堆叠[3]。无论是在历史的教学过程中还是研究过程中,都应该重视史料实证的作用。任何历史结论的得出都是基于对史料的分析,强调有一分史料,说一分话。史料是专家学者进行历史研究的基石,也是教师与学生进行课堂学习的基础素材。基于深度学习的历史主题教学的课堂中,教师在进行教学设计的时候,首要任务就是围绕教学主题搜集史料,只有充分合理地利用史料才能深入主题,探究历史发展规律,为学生多角度、多层次地认识历史、理解历史搭建认知的阶梯。否则教师只是对着教科书“照本宣科”,学生从中缺乏素养的培养,得到的只是索然无味的结论。

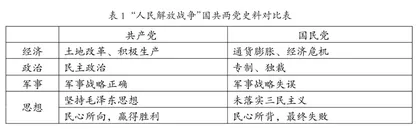

在“人民解放战争”的教学设计中,教师通过搜集国共两方面的相关史料,在此基础上设计小组活动,对战争胜败原因进行深度探究。将班级分为4个小组,各小组拿到的资料是不同的,根据本组所拿到的史料,引导学生从经济、政治、军事、思想等方面(见表1),找一个角度分析原因。学生分组讨论,组长总结归纳,并展示讨论结果。

通过对史料的分析,学生从多角度得出,一个政党的前途命运取决于民心所向,是中国共产党领导的广大中国人民创造了这段历史,深化了本课主题。

四、历史链接现实,升华主题

历史是现在与过去之间永无休止的对话[4],历史作为一个国家一个民族的集体记忆,起着传递智慧与文明的作用。历史教师的使命是实现历史教育的社会功能,将历史链接起现实,为我们的下一代传递智慧与文明,启发学生关注现实生活,关心社会发展。基于深度学习的中学主题教学中,教师从学习主题出发,选取适当的时事素材,将历史教学主题照进学生生活,让历史与现实发生对话,在历史对现实的关照中升华主题,从而达到启迪学生智慧,提升学生素养,使其具备关注现实的视野与眼光,面向未来的胆识和勇气的目的。

在“人民解放战争”一课的结尾,展示时事材料:

中国共产党自一九二一年成立以来,始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命……为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福而不懈奋斗。

———中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议

引导学生思考:在中国共产党的领导下,中国人民最终完成了反帝反封建的革命任务,取得了新民主主义革命的伟大胜利,从中国共产党成立的开天辟地,到新中国成立的改天换地,再到改革开放的翻天覆地,为什么中国共产党能带领广大人民群众取得一次又一次的胜利?在学生深刻感悟党的初心使命中,升华本课主题。

在新教材、新课程标准施行的当下,中学历史课堂教学也需要勇于突破固有的范式,构建适应时代发展的历史主题教学模式。以观点为中心组织教学内容,融合学科核心素养,选用多元史料,设置合理情境,打破教材,构建置于大历史观下的知识体系,引导学生完成有深度、有难度的学习项目的教学过程。在此过程中,历史知识被赋予更多的社会意义和现实意义,通过对历史主题教学模式的探索,达到历史教育立德树人的目标。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育历史课程标准(2022)年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:56.

[2]叶小兵.细节的重要[J].历史教学,2005(9).

[3]郑林.基于学生核心素养的历史学科能力研究[M].北京:北京师范大学出版社,2017:135.

[4]爱德华·卡尔.历史是什么?[M].陈恒,译.北京:商务印书馆,2007:11.

编辑/王波