基于地方红色基因的情境化命题研究

作者: 刘秀梅 王佳玥 刘莹

摘要:地方红色基因是革命传统进课程不可或缺的组成部分,黑龙江省蕴含着丰富的红色文化教育资源。将历史教学“立德树人”的价值导向,“家国情怀”的核心素养落实到教学当中,充分利用本地红色资源,在情境化命题的探索中帮助学生形成正确的价值观、必备品格和关键能力,考查学生运用历史知识与技能分析解决具体历史问题的能力,落实核心素养。

关键词:初中历史;地方红色基因;情境化命题

《革命传统进中小学课程教材指南》对革命传统资源的载体进行了科学界定。党的十八大以来,习近平总书记在地方考察时数次瞻仰革命历史纪念场所,并强调在学习中要用好红色资源,师生要传承好红色基因。《义务教育初中历史课程标准(2022版)》指出:教师以命题为线索在课程资源中要多方面开发利用社会资源,处理好有形课程资源和无形课程资源的关系———既要利用好有形课程资源,如红色资源、爱国主义教育基地,又要关注乡土资源的充分挖掘,使学生在行走中了解家乡,将历史与现实,学习与生活紧密相连,真实地感知历史,提高人文素养。

黑龙江省红色资源丰富,教师可以基于龙江的红色资源进行情景化命题设计,让本地红色资源成为课堂教学的延伸。

1.齐齐哈尔站———五四运动

1919年5月4日,北京3000多名学生汇集在天安门前示威游行。地处祖国北部边陲齐齐哈尔市的青年学生也积极投入到运动洪流之中,他们组成“黑龙江学生团”,高举反帝爱国旗帜,与全国各地学生运动相呼应。

(1)习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上指出:通过五四运动,中国青年发现了自己的力量。结合所学知识,你如何体会“力量”?

(2)“在中国民主革命进程中,五四运动起到了分水岭作用。”你同意这种说法吗,并说明理由。

(3)时代各有不同,青春一脉相承。作为龙江新时代的中学生,为实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们应该有怎样的使命和担当?

此题主要叙述了龙江大地上学生受到五四运动的影响,加入到反帝爱国的队伍中。通过三个设问,逐层递进让学生通过思考、分析、总结,运用所学的知识引领广大青少年爱上红色基因。通过多个方面提取信息,落实核心素养中史料实证与历史解释的能力、多种多样的思考方式与举一反三的能力,汇总、解析和推断的逻辑方法,以及在独立思考前提下评判历史人物、历史事件和历史现象的技能。

2.哈尔滨站———长征精神

2022年9月23日7时45分,黑龙江省最后一位参加过红军长征的老战士张天武,因病医治无效在哈尔滨逝世,享年101岁。能够言传身教、耳提面命的革命前辈又少了一位。张天武的逝世,意味着曾在黑龙江省工作和生活过的老红军战士已经全部离世,一段艰难坎坷而又辉煌灿烂的历史渐行渐远,但精神会不朽、信念将永存,历史的天空中,那一群不畏强敌、不怕牺牲、坚韧不拔、一往无前的身影伟岸且光明,岁月永远铭记他们的功勋。

(1)我们帮张天武老人回忆一下,红军长征开始和结束的时间。

(2)结合所学知识谈谈红军能够取得长征胜利的原因有哪些?

(3)从老战士张天武的一生来看,红军战士身上哪些精神品质值得我们学习?

历史复习课如果是死记硬背、海量刷题,没有创新和趣味性,即便面对的是生动有趣的历史事件学生也会渐渐失去兴趣。本题的设计主要体现在身边人、身边事,学生从书本上了解的知识可能并不包含自己的家乡,当看到题干时,家国情怀的核心素养初步达成,同时考查学生的学习过程和学习方法,更好地激发了学生的学习兴趣,让“双减”政策落到实处。

3.牡丹江站———中华民族抗日战争

材料一:女本柔弱,从军则刚。在抗击日寇的烽火岁月中,有这样一群东北抗联女战士,在她们的花季年龄,以极其悲壮的一幕,永远载入中华民族的史册,成为民族英雄。1938年,以东北抗联第二路军五军一师妇女团政治指导员冷云(1934年加入中国共产党,在佳木斯从事秘密抗日活动)为首的八名女战士,为掩护大部队突围,身陷敌人包围圈,毅然跳入牡丹江支流乌斯浑河殉国,史称“八女投江”。

4.海伦站———中华民族抗日战争

材料二:海伦市历史悠久,但真正让海伦名扬四海的,还要追溯到马占山将黑龙江省政府转移至海伦时起。九一八事变后,马占山阻击日寇的“江桥抗战”打响了中国人民反抗日寇侵略的第一枪,也是第二次世界大战的第一枪,有着不同寻常的意义。极大地鼓舞了全国人民的抗日热情,也引起了国际社会的广泛关注。让海伦这一边陲小城,为世界所瞩目[1]。

5.黑河站———中华民族抗日战争

材料三:抗日战争时期,黑河大地遍燃烽火,为了反抗日本帝国主义的侵略,黑河人民进行了不屈不挠的英勇斗争,涌现了许多可歌可泣的英雄事迹和英雄人物。黑河是东北抗日联军纵横征战的重要战场,抗联将士在这片土地上浴血奋战,抗击日寇,谱写了中华儿女英勇不屈的壮歌。

(1)根据材料一,并结合所学知识,用史实说明东北抗联女战士为什么被称为民族英雄?

(2)根据材料二,并结合所学知识,分析为什么说“江桥抗战”极大地鼓舞了全国人民抗日的热情?

(3)根据材料三,并结合所学知识,分析巩固中华民族的凝聚力与向心力的方法有哪些?

以上三道题学生了解九一八事变后中国开始了局部抗战的同时,黑龙江作为东北抗联的主要战场,学生能够感受家乡的红色印记。教师应引导学生树立正确的三观,形成人生基本准则。聚焦对人类历史发展过程的理解,以及对人类历史的认同感,试题的命制可以达成历史解释和时空观念及家国情怀等核心素养。

6.鹤岗站———解放战争

鹤岗市在建国前称“兴山市”,是东北解放战争的大后方。当时,原东北电影制片厂、原东北医科大学和东北解放战争军工基地都曾入驻鹤岗市,为东北解放做出了突出贡献。尤其是军工生产基地为东北解放战争输送了大量的枪弹、手榴弹、子弹头等武器装备,为解放战争的胜利做了巨大贡献。军工厂在兴山市的三年间,在兴山市党政组织和鹤岗矿务局大力支持和援助下,努力发展军工生产,不断扩大生产规模,为中国人民解放战争做出了巨大贡献,也为发展我国军工生产奠定了良好基础。

材料一:文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的小院里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白发,他打趣地说:“打了三个战役,白了一根头发,值得!”

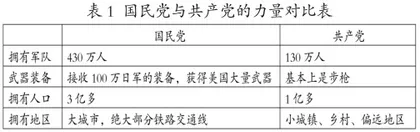

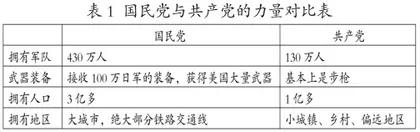

材料二:解放战争开始时,国民党与共产党的力量对比(见表1)。

材料三:1949年8月,毛泽东曾指出:“一切反动派都是纸老虎。看起来,反动派的样子是可怕的,但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题,真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。”[2]

(1)以上的三次战役,说的都是哪些战役?毛主席何以认为“值得”?

(2)请根据以上史料分析在战争中,对中国共产党的积极因素和消极因素。

源于历史学科核心素养的教学,特别注重真实情境的设置———在解决问题的过程中是学生核心素养生成的途径,而真实的问题来源于确凿的情境。设计本试题时,教师考虑到教科书中没有讲解黑龙江为解放战争做出的贡献,查阅资料创设情境让学生对自己的家乡产生崇敬之情,家国情怀核心素养基本达成。

7.呼兰萧红故居站———新思想涌现

呼兰作家萧红的作品《生死场》是三十年代最早出现的抗日小说之一,它奠定了萧红作为抗日作家在中国现代文学史上的地位。鲁迅亲自为《生死场》写了序言,称赞她所描写的:“北方人民的对于生的坚强,对于死的挣扎,却往往已是力透纸背。”萧红被鲁迅称为“文学洛神”,是茅盾口中“中国最有前途的女作家”,郭沫若在萧红逝世4周年的纪念会上,说道,“对旧社会不妥协的萧红女士是人民的作家”。

萧红作为女性之所以发出时代的呐喊,得益于她曾经在青年时期受到哪些思想的影响?

8.哈尔滨马迭尔宾馆站———新中国曙光政协会议

位于哈尔滨中央大街的马迭尔宾馆,有一个小小的会议室。1948年10月,大批民主人士接连来到此地,准备在这里召开新政协座谈会。

《关于召开新的政治协商会议诸问题的协议》于1948年11月25日在马迭尔宾馆达成。徐辉说,“这份文件是在哈尔滨筹备新政协活动的第一份正式文件,也是多党合作产生的第一份重要文件。”[3]

(1)1949年9月22日的《人民日报》中,有两篇文章的标题是“中国人民政协开幕———毛泽东主席宣布会议任务”“旧中国灭亡了!新中国诞生了”

(2)请分析第一届中国人民政治协商会议的内容,同时指出这次会议的主要任务。

以上三道题从新思想和新曙光两个角度进行命题。历史是不能再现的,教师可以根据现有的资源使学生经常听、容易见、摸得到红色成果,让学生感受体会历史性变革,达成唯物史观和时空观念的核心素养。

情景化试题基本思路是统编版历史教材八年级上册与之相关的基本知识,通过创设情境化命制而成。梳理基本知识之间发展过程中的重要史实、了解历史发展过程中的各种联系、认识历史发展的基本规律和大趋势,以学科融合整体概念为核心命制试题,以学习任务为目标增设情境,进行知识扩展活动,从而增进学科基础能力和学科核心素养的落地生根。以基本知识线索为纽带命制试题可以克服知识碎片化等若干的问题,使试题形成有机统一的整体模块,最终落实立德树人的根本任务。

参考文献:

[1]李东红.海伦在14年抗战中的历史地位和作用[N].绥化日报,2018-10-28.

[2]梁胜文.西柏坡时期中国共产党敢于斗争、敢于胜利精神的实践与启示[J].党史博采(下),2022(1).

[3]"闫一菲.百年马迭尔:人民政协启航地[N].黑龙江日报,2021-04-20.

编辑/王波