“双线混融”支持下的美术大单元重组设计与实践

作者: 朱慧摘要:《义务教育课程方案(2022年版)》中指出,注重结构化学习,探索大单元教学,积极开展主题化、项目式学习。在美术大单元教学中,“双线混融”可以发挥资源丰富、过程开放、差异互补等优势,提供多维度支持。借助双线混融支持,对大单元教学的主题创设、问题归纳、资源重组等方面进行重构,引导学生主动探究,实现学习素养的提升。

关键词:双线混融;新课程标准;美术大单元

在2020年1月,世界经济论坛发布《未来学习:定义第四次工业革命时代的新教育模式》白皮书,全球教育进入了4.0时代[1]。教育者们在探索指向未来的学习方式。双线混融教学便是主张线上、线下优质资源整合、师生双边教学方式融合的一种方式。本文以《义务教育艺术课程标准(2022年版)》(下文简称为新课程标准)为指导,以核心素养为导向,在美术大单元重组中,借助双线混融支持,对大单元教学的主题创设、问题归纳、资源重组等方面进行重构,改变传统教学中的师生关系,引导学生主动探究。以五年级《线条的魅力》单元主题教学为例,探索双线混融支持下的美术大单元教学的实施路径,培养指向未来的学习素养。

一、聚焦核心素养,确定双线混融育人指向

新课程方案中指出“关注学生个性化、多样化的学习和发展需求,增强课程适宜性……积极探索新技术背景下学习环境与方式的变革”。双线互融之“线”是网络之线,指的是线上和线下这两条线,追求的是融合融通。在新课标背景下,双线混融教学需要明确价值指向,优化育人方式。

(一)核心素养的教学需要重视时代背景

“迄今为止,我们的教育系统依然沿袭远古教育的范式,这样的教育很难对学生的学习产生深远影响,也无法培养出与时俱进的、不断应对各种挑战的21世纪人才。[2]”面向未来的教学设计应该帮助学生从知识点的了解、理解与记忆,转变为学科核心素养的关键能力、必备品格与价值观念的培育。美术大单元学习注重丰富学生视觉体验,进行视觉重构,引导学生经历“欣赏感知—审美理解—方法探究—创新表达”的学习过程。可以利用双线混融学习方式,发挥网络资源丰富、时间灵活的优势,增加学习的体验性和互动性。

(二)大单元学习借助双线优化育人方式

大单元教学不同于普通的自然教学单元,指向核心素养的大单元教学设计是围绕核心目标、内容、知识等课程要素按照一定逻辑进行组合,关注知识的结构与重构,理解、反思与运用[3]。双线混融支持下的美术大单元重组,按照学科逻辑,从学生立场为立足点进行优化。

1.双线混融设计的原则。客观分析学习内容,明确素养导向与发展目标,根据美术学习规律,进行线上与线下整体设计,实现融通共生。

2.学习方法中的学生立场。双线混融的美术教学,利用在线教育易统计、能互动的优势,基于学生的视觉经验、思维方式、审美差异等进行学情分析,合理施策,满足学生差异发展需求。

以《线条的魅力》为例,中国绘画的线条具有独特的审美意蕴。从早期陶器的纹饰到汉代漆器花纹,从敦煌壁画形象到花鸟白描表现,优美的线条既是艺术手法特点也是中国文化特点,因此在不同版本的美术教材中均有一定的教学内容。学生对传统线描视觉经验积累少,绘画方法掌握少,谈不上深度理解与共鸣。基于此,在本单元的设计中以人文底蕴与学会学习为素养导向,利用线上资源丰富学生视觉体验,同时增强线下教学的示范性和互动性帮助进行技法习得。

二、围绕学习主题,进行资源重组与任务设计

美术大单元学习重组方式主要有三种:一是基于教材自然单元的内容优化,二是基于一定学习主题的深度重组,三是跨学科支持下真实问题的解决。双线混融支持的大单元教学,充分发挥技术优势进行问题提炼、资源重组、情境重建。

(一)围绕单元主题进行资源优化

《高中课程方案》“前言”中提出“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促使学科核心素养的落实”。由此可见,大单元教学要注重学习主题的设置及学习情境的创设[4]。

1.主题优化。利用线上资源和优质学习平台对不同版本教材内容进行比较,实现单元主题的科学提炼和内容优化。

2.环境创设。依托学习平台、网上博物馆、云端展览馆等在线学习资源,根据学习内容与学生基础,融通物理环境与社会生活、现实场域与虚拟环境,激活主动学习的心理状态。

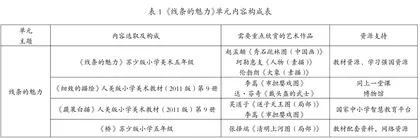

以《线条的魅力》为例,大单元题目来自苏少版教材。通过对各版本美术教材与网络资源比较,人民美术出版社的美术教材,在四五六年级分别提供了《画玩具》《精细的描绘》《果蔬白描》,同时国家资源平台亦有主题微课。说明不同教材均注重了中国传统艺术的学习,基于此分析可以进行单元重组。具体分析见表1:

(二)根据基本问题进行方式重组

美术学科的大单元学习,从单课时、小问题学习向大主题、序列化学习转变。美术学科的学习需要基于学习内容提出基本问题,根据学习逻辑形成序列化小问题。在双线互融的支持下,教师可以提供线上、线下多种学习平台,引导学生自主发现问题,提出问题,并开展指向学科核心素养的探究活动。

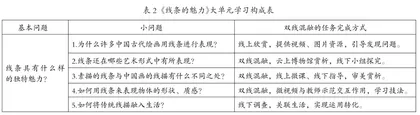

在《线条的魅力》单元教学中,教师引导学生通过线上优质资源欣赏比较发现单元基本问题,随后进行赏析判断,理解东西方绘画在线条表现上的方法差异和审美差异,采用多维示范帮助学生习得方法,实现深度理解与迁移运用。基于大问题统领的单元学习构成如表2:

三、依托双线混融,实现单元学习方式深度转型

崔允漷教授指出:“以往的教案有意无意地坚持教师立场、内容或考试立场,很少基于学生立场去关注学生学会什么,何以学会[5]。”双线混融支持的大单元学习,发挥其在数据、技术、情境方面的优势,引导学生在真实情境中解决复杂问题,实现线上线下融通共生。

(一)依托技术优势,科学设计评价

“逆向设计”的思路有利于“教、学、评”一致性的真正落实。指向理解的大单元教学设计,应先确定目标,明确评价标准,最后设计教学过程。双线混融的评价支持下,可以让学习评价的研判更加科学,学习过程中思维可视。

1.系统研判,关注学习与素养达成间的关系,发挥评价的导向作用和指导作用。线上评价中利用数据对学生在线学习时间、在线参与状态、在线赏析思考进行及时记录;线下评价时着重理解的深度、探究合作状态、问题解决情况、艺术表现方式等进行综合评价。

2.全面评价,关注教与学间的关系是否匹配。“教、学、评”一致性指导下对教学方法和内容进行记录研判,帮助教师改进“怎么教”。可以借助中央电教馆开发的智能研修平台,对教师教学、学生探究、师生互动过程进行记录分析,实现数据支持下的教学改进。

(二)转变学习方式,开展深度学习

双线互融的教学改变了传统意义上的师生关系,实现教与学双边互动,师与生共同成长。发挥网络优势,开展前置学习,让问题由学生提出;开展精准评价,让学生实现差异化发展;进行多元学习,实现创意表达。

1.体验方式多元。双线混融的学习打破学习时间、学习空间固化的问题,在融通关系上双线教学的混融关系不仅是“历时性”的,即不止展现为“先线下,再线上”或“先线上,再线下”的前后相继的历史发展过程,它们还是“共时性”的,是“线上教学”和“线下教学”同时“共存”“共融”[6]。根据学生美术学习特点,从视觉、听觉融合;感性体验与理性思考共通,交互帮助学生进行审美感知与文化理解。

2.探究方式变化。注重学科实践活动的结构化处理,遵循学习规律,变教师主体为教师主导,引导学生像专家一样深度探究。单元学习前,将学习内容在线前置,通过自主欣赏发现问题;单元学习中,采用多重方式、多种资源保障,让学生实现过程自主,完成深度探究;单元学习后,采用线上线下多种展示和拓展方法,让美术学习回归学生真实生活。

如在常态美术教学中,教师示范首先受教学时间和绘画时长限制,无法实现多样性和充分性共存;其次是受教师个人差异限制,对不同领域的绘画技法不能准确表达,示范没有引领性。导致学生在关键方法的习得和多元表达方面表现不理想,容易出现儿童作品的低水平相似。而在《线条的魅力》单元学习过程中,教师利用了学习强国平台“在家上学”板块中北京中关村二小老师的欣赏视频和绘画示范视频资源,让学生先进行在线自主学习,对线条形成初步体验,提出自己的学习困难。在线下教学中针对学生的共性问题进行精准示范,改进了疏密关系、构图关系以及线条力度与质感的关系,特别关注学生的表现差异,帮助学生呈现出不同风格的美术作品。

此外,双线互融支持下的美术大单元教学可以支持学科内的知识体系优化、教学方法优化,也可以支持进行跨学科主题学习,打破学科壁垒,实现综合融通。

双线混融教学是指向未来的一种方式,为学生发展提供了多样化的发展路径。但无论教学资源和学习空间如何变化,“内容、教师、学生”课堂学习的要素依然不变。因此在资源技术的选择中,要以育人价值为导向,以学情分析为基础,以精准意识进行重构。实现从使用到运用,再到融合创生的转变,助力美术大单元学习达成育人目标。

参考文献:

[1]唐科莉.“教育4.0时代”未来学校的关键特征和典范模式[J].上海教育,2020(7).

[2]钱初熹.大数据时代美术教育的创新发展[J].美育学刊,2016(7).

[3]刘徽.“大概念”视角下的单元整体教学构型:兼论素养导向的课堂变革[J].教育研究,2020(6).

[4]王大根.以“基本问题”探索美术的“大概念”[J].中国美术教育,2018(2).

[5]崔允漷.如何开展指向学科核心素养的大单元设计[J].北京教育,2019(2).

[6]李政涛.基础教育的后疫情时代是“混融教学”的新时代[J].中国教育学刊,2020(5).

编辑/陆鹤鸣