初中“全科体系化”校本课程的构建与实施

作者: 刘国权 郭瑞春 朱元华 徐兆宝 任志莉 杨茜

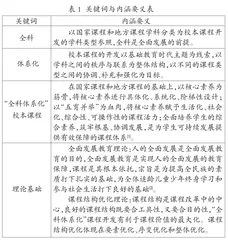

摘要:基于教育部印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》,打破校本课程“点”式开发现状,在国家课程和地方课程的基础上创新性提出“全科体系化”校本课程开发模式。从全学科角度、体系化设计构建符合基础教育课程整体目标的校本课程,提炼和总结“以核心素养具象化为脉络,以‘五育并举’活动为落实核心素养隐性化因素手段”的特色化校本课程案例。探索校本课程开发新的实施路径,为学校课程育人模型与学校的远期发展提供了清晰可见的课程依托。为初中校本课程开发提供了真实有效的范例样板和强大的学术与理论支持。

关键词:核心素养;五育并举;全科体系化;校本课程

一、问题的提出

(一)研究背景

1.校本课程开发的政策背景

1999年《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出,调整和改革课程体系、结构、内容,建立新的基础教育课程体系,试行国家课程、地方课程和学校课程。2001年6月教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》又提出:实行国家、地方、学校三级课程管理,增强课程对地方、学校及学生的适应性。2014年教育部印发《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》提出,通过研制我国核心素养体系,将基于核心素养的学业质量标准融入课程标准,引导和促进学习方式和育人模式的根本转型,从而实质性推动和深化基础教育课程改革。2019年7月,中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中提出坚持“五育并举”。2020年1月10日召开的全国教育工作会议上,教育部原部长陈宝生再次表示,教育改革要对准“五育并举”体系中的短板弱项,精准发力。

2.当前校本课程开发的现状与局限

基础教育最重要的目的是实现“人的全面发展”,为全体学生终身学习和参与社会生活打下良好的基础。课程是教育活动的重要构成要素,集中体现了教育思想与观念,是实施培养目标的蓝图,也是学校组织教育教学活动的媒介。校本课程是学校办学理念和办学特色的体现,是国家三级课程设置的重要环节。目前,校本课程对国家和地方课程的补充功能发挥不足、关联性弱的现状较为突出。多数学校所开发出的校本课程偏重于“单科点式开发”,即其内容涉及某一“点”,如传统文化、冰雪文化、茶文化等。这些校本课程大多局限于某一学科或某一特色,在课程构建上属于单打独斗式开发,对校本课程整体发展而言,没有完全遵循课程开发“整体性”“综合性”原则。各校校本课程大多处于单兵作战模式,缺乏体系化引领。

(二)研究意义

1.“全科体系化”校本课程开发更能满足学生个性需求

“全科体系化”校本课程开发通过充分调研,了解学生在各学科学习生活等方面的困惑与需求,更尊重学生的个性差异。通过开发能切实解决不同学生在学习过程中所反馈出的问题与实际困难的可操作性课程,以适应不同性格、不同能力学生的发展需要,充分发挥学生的自主性与独立性。

2.“全科体系化”校本课程开发促进教师专业成长

义务教育初中学校迫切需要构建初中校本课程开发体系,为学校全面开发校本课程提供理念与技术支持,为教师的专业化成长与学生的全面发展提供助力。构建初中全科校本课程开发体系,可以全面提高各学科教师对开发校本课程意义的认识,增强教师对课程开发的责任意识,形成“人人都是开发者”的认知,消除教师思想上的惰性与盲目性,使其积极主动且有创造性地投入到校本课程开发之中。

3.“全科体系化”校本课程开发是学校特色化发展的需要

本校本课程开发模式打破了“点”式开发的现状,为基础教育阶段打下坚实基础,也为国家创新型人才培养筑基。从整体上把握课程的目标与结构,从全方位考虑课程开发的范畴,使各学科课程都得到充分重视,这不仅能全面弥补国家课程的不足,还可以从系统上统筹开发潜在的课程资源。本校本课程重视隐藏在课内外及学校特色中潜在课程,为学校全科化校本课程开发提供了技术支持。为初中学生基础知识、基本技能的形成奠定了基础,也为国家创新型人才培养埋下了希望的种子。这种课程开发模式不仅满足了学校特色化发展的需要,更全方位提高了校本课程对初中学校落实本职任务乃至龙江教育发展的贡献度。

(三)拟解决的问题

1.开发符合全面育人理念下的校本课程

学生的全面发展是基础教育的重要任务,国家三级课程体系的设置是实现它的保障。本校本课程拟从全学科角度、体系化设计构建符合基础教育课程整体目标的校本课程,实现校本课程开发“服务学科建设、补充国家课程、全面立德树人”的目标。

2.构建“全科体系化”的校本课程模式———“崇德”校本课程构建与实施案例

通过实际应用与系统研究,解决初中“全科体系化”课程体系建设的理论框架与程序,构建初中“全科体系化”校本课程模式,提炼和总结“以核心素养具象化为脉络,以‘五育并举’活动为落实核心素养隐性化因素的手段”的特色化校本课程案例。

二、解决问题的过程与方法

(一)校本课程开发方案的制定与启动阶段(2012年9月—2016年8月)

1.调查评估

(1)为了获得普遍、客观的数据信息,结合校情与学情,先后在各学段下发2400份《学科课程学习情况调查问卷》、260份《教师课程开发能力调查问卷》。通过对调查结果的分析找出学生在课程学习过程中遇到的共性问题,系统整理出能助力学生解决实际问题的课程目标和内容。评估开发者的价值观、兴趣爱好、知识经验、优势缺陷及各学科教师的课程信息等课程资源。

(2)召开调研评估会议,汇总调研结果,明确培养目标,评估学校发展需要,评价学校及学生、教师发展需求,汇总全学科课程的共性及个性优势。

2.团队组建

组建校本课程开发与实施领导小组及研究团队,制定校本课程开发方案。校长全面负责校本课程编写指导,主管副校长负责校本课程开发内容,各学科骨干教师具体负责课程的设计与实施。

3.目标确立

初步制定《初中校本课程开发与实施方案》(以下简称《方案》)。召开成员教师培训会,公布评估数据与综合分析结果,各学科教师结合学生发展所需的必备品格和关键能力研究申报课程开发意向,领导小组进行审议。

4.教师培训

召开校本课程开发专题培训会、前期筹备论证会、开发实施方案研讨会、各项推进会;下发调查问卷、关于《初中学校校本课程开发实施方案》征求意见稿;邀请各学科专家做讲座等。

5.方案出台

2014年12月通过《方案》。各学科教师结合《方案》编写课程内容,初步形成数学、语文、英语、自然生物、音乐、美术、体育、环境教育等8个学科的校本教材雏形。其中数学、语文、英语学科校本教材在此期间已投入使用。

(二)“核心素养”导向下“全科体系化”校本课程的发展阶段(2016年9月—2018年8月)

基于《中国学生发展核心素养》的要求,把研究重心落在组建课程开发团队,深入研究“全面发展学生核心素养初中全学科校本课程”的体系化上。核心素养是基于学科的目标提炼,全学科是核心素养的经验来源。为此学校组织教师参与全学科校本课程开发工作,教师人数累计120余名;开发团队深入各学科课堂听评课170余节;开展学科融合式教研活动14次;开发小组成员和各学年教师、学生面对面座谈3次;召开阶段性论证会议4次;专题研讨活动2次。在此期间,美术、音乐、体育学科校本教材推出并投入使用。

在《方案》的引领下,学校于2017年7月拟定出版8门不同学科的校本教材。从全学科角度有针对性地解决学生计算能力弱、文学底蕴不足、英语交际困难、音体美兴趣缺失以及缺少对生命、自然的感悟等方面的重点共性问题,旨在通过“全科体系化”校本课程开发,解决国家课程自上而下适应性不足的问题,以进一步发展学生核心素养,满足学生综合发展需要。

1.体系完善

2017年9月,召开“全科体系化”校本课程开发中期推进会,制定《初中“全科体系化”校本课程的构建与实施方案》(以下简称《实施方案》),正式从“点”式开发走向全学科体系化开发。先后进行5次专题培训,提高团队各学科教师的课程开发能力,系统解决学科教师在课程开发过程中的困惑与实际问题。2017年11月,《核心素养视域下课程开发与实践》研究成果已具雏形。在课程专家的指导下,成员教师经过考察交流,完成理论与实践的互补。在此期间,自然生物、环境教育校本教材已投入使用。

2.整体推进

2017年10月,基本完成《实施方案》,于12月进入后期论证校对阶段。此期间召开了不同学科课程开发方案专题论证会12次,不断完善课程内容,确保其科学性、系统性、实用性与可操作性。

(三)“五育并举”导向下“全科体系化”校本课程的完善阶段(2018年8月—2022年2月)

2018年“五育并举”政策出台,为“全科体系化”校本课程完善提供了新的主题方向和体系融合结构的理论支持。本成果的研究重点转向通过一套系统化的课程开发模型,在初中“全科体系化”校本课程的构建与实施过程中,从“核心素养”走向“五育并举”,通过“学科素养”与“五育融合”助力学生解决课程学习和生命成长过程中迫切需要解决的问题,为基础教育打好基础,为国家培养创新型人才奠基。

1.修改完善

2018年5月,8个学科的校本课程教材进入后期校订阶段,本校本课程体系趋于完善;7月,组建校本课程研修工作室,陆续开发涉及全学科的精品课程资源与优秀课例28节;8月,《核心素养视域下课程开发与实践》定稿出版;9月,召开成果总结提升会,研究成果推广应用的具体途径与方法;10月,召开各学年教研组、班主任、学年组等专项会议,就“全科体系化”校本课程开发模式要点进行研究,布置成果应用具体事宜,指导课堂实际操作。自2015年起,经过四年的实践检验,于2018年正式出版8科10本校本教材。

2.物化成果

先后申报省教育科学“十三五”规划课题“基于学生发展核心素养的初中校本课程开发与实践研究”、重点规划课题“面向教育现代化的初中育人模式整体改革与探索”(此课题已圆满结题,评价等级优秀)。

全学科校本教材相继出版并投入使用,切实解决学生在课堂及学习生活中存在的问题与困惑,从发展学生学科素养到助力学生“五育并举”,效果良好。

通过总结会、教师实践应用经验分享会、课堂教学成果展示会等形式,完善校本课程体系建构,结合校情、师情、生情,在“五育”融合背景之下,寻求各学科课程彼此间的关联度,重新建构自身的发展方向。以提升“系统教育力”为目标,在《基于“五育并举”的初中校本课程体系的建构与研究》理论著作基础上,完善形成符合学校特色的“崇德”校本课程开发与实施方案。借助区域内集团教研、校长发展共同体活动推行成果应用与实践。

“崇德”系列课程已推出两个系列。系列(一):“崇德”课程系列图书,包括德育、体育、美育、劳动教育课程。系列(二):“崇德”课程系列图书,包括阶梯作业设计和实施的经验总结、语文、数学、英语、物理、化学阶梯作业设计的研究成果。

课程开发皆遵循“全科体系化”课程开发原则,针对学校特色发展与学生实际,内容上关注学科素养与“五育”的融合,有较强的开放性与灵活性,课程操作上讲求系统性、整体性和互动性,基本形成科学规范、能指导实际应用、有可操作性的系统模型。

(四)解决问题的方法

1.调研摸底—学习借鉴—科学设计

通过调研、梳理分析校本课程构建与实施中存在的问题;通过“走出去、请进来”学习借鉴;通过查找文献,不断完善“全科体系化”校本课程建模理论。

2.典型示范—名优引领—研培推进

搭建平台,通过开展研培一体化活动,将课程开发的理念落实到平时教育教学活动中。推出名师团队,发挥辐射带动作用,保障课程实施的有效性。