普通高中传承推广中华优秀语言文化的路径探索与实践研究

作者: 刘晓峰 叶冬波 蔡福民 尹建佳 赵春雪 梁秋爽

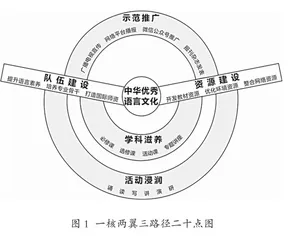

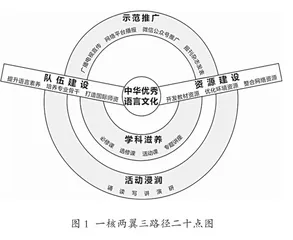

摘要:立足于探索普通高中传承推广中华优秀语言文化的有效路径和实践策略,明确中华优秀语言文化的育人价值和现实意义,提出“一核两翼三路径二十点”实践模式,促进学校以语言文字为载体传承推广中华优秀文化的品牌效应,提升校园软实力,激发学生成长力。

关键词:普通高中;中华优秀语言文化;一核两翼三路径二十点;传承推广

一、问题的提出

(一)问题的提出与研究的确立

中华文明传承至今,教育和影响了一代代中国人。近年来,研究团队在传承弘扬中华优秀语言文化方面取得显著成绩,为学校赢得首批国家语言文字推广基地称号。这源于我们“一核两翼三路径二十点”的实践成果。该成果从2009年开始酝酿,2011年实施研究,2017年以后逐步成熟。

2009年,随着新生入校,我们逐渐发现学生身上存在着与教学要求和文化素养不相称的一些共性问题,如:不重视母语学习,表达能力弱,写字不规范,崇尚西方文化,对中国传统文化和革命文化缺乏应有尊重,认为“不时髦”等。这些现象引发了我们的思考。

(二)成果的价值和意义

文化是一个国家、一个民族的灵魂。语言文字是人类最重要的交际工具和文化传承载体,是文化的重要组成部分[1]。中华优秀语言文化产生于五千年文明长河中,蕴藏着中华民族的道德信仰、价值观念和民族精神,具有独特的魅力与价值[2]。高中生正处于道德情感发展的黄金时期,通过多渠道、多形式开展紧扣高中生特点的中华优秀语言文化传承和推广活动,不仅能够提升学生的人文素养,还能丰富学校德育形式,并将中华优秀文化更好地传播到全世界。

党的十八大以来,党中央高度重视中华优秀文化的传承和推广。习近平总书记指出“文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信”[3]。教育部在2022年工作要点中首次将传承弘扬中华优秀语言文化列入重点工作,使之成为增强学生文化自信的必然要求。这对于实现将中国特色社会主义植根于中华文化沃土、促进文明交流互鉴、构建人类命运共同体的目标具有重要现实意义[4]。

(三)成果解决的主要问题

1.研究探索高中阶段传承推广中华优秀语言文化的实践方案,解决学生文化认知偏差、文化自信不足等问题。

2.总结提炼切实可行的实践操作点,确保路径畅通,有效解决文化育人过程中“虚功”难以“实做”的问题。

3.搭建经典诵写讲资源云平台,建立分类资源库,解决相关资源获取渠道单一、影响时效不长等问题。

4.打造一支素质好、能力强、语言文化推广经验丰富的骨干教师队伍,增强示范引领作用。

二、解决问题的过程与方法

(一)解决问题的整体思路

传承弘扬中华优秀语言文化,就是要把中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的精神内涵提炼出来,传承下去;把具有当代价值、世界意义的中国文化精髓提炼出来,展示出去[5];要立足研究语言文化的特点和育人功能,结合教育教学实际,多维度、多途径开展实践,点对点解决问题。

(二)解决问题的过程方法

以问题为引领,立足实践研究,在“酝酿问题→研究问题→形成方案→反思改进→实践推广”过程中,经历了五个阶段:

1.酝酿期(2009-2011年)。酝酿此项研究的原因有三:一是入校新生暴露出不重视母语学习、人文素养偏低、崇尚西方文化等现实问题;二是国际交流项目扩大,对教师跨文化教学能力提出新要求;三是这一时期学校先后获得“全国语文特色示范校”“中美孔子课堂伙伴校”“人文特色类高中”称号,为实施研究提供了人员和经验基础。

2.研究期(2011-2015年)。通过研究语言文化特点,结合高中实际,围绕学生、教师、资源三要素,我们从四个层面实施研究。一是在必修课基础上,开设相关选修课,开展学科特色活动。二是通过创新载体和活动形式,使学生在“诵、读、写、讲、演、研”的校园活动中得到锻炼和体验。三是每年有教师参加公派出国项目,提高国际汉语推广能力。四是加大硬件投入,建立录播教室,着手改建和扩建校史馆,丰富校史资料。

3.形成期(2015-2017年)。在实践研究基础上,梳理总结经验,提出解决方案。方案成果在中陶会中学专委会年会交流;《林黛玉进贾府》《一曲新“词”酒一杯》等公开课获奖;《忱心读名著经典沁心品翰墨书香》获人教社评比一等奖;《浅谈诵读在文言文教学中的作用及运用》《谈古诗词与现代音乐的相融教学》《高中生诗歌鉴赏能力的培养策略》等论文获奖;《外国交换生在高中校本课程中发展策略的实践研究》《校园环境文化的隐性育人功能的开发与实践研究》等课题结题。2016年语文组荣获全国青少年冰心文学大赛“文学摇篮奖”;90周年校庆前夕,团队主编出版相关著作2部。

4.检验期(2017-2020年)。这一时期,主要采取“两融合两优化”策略。一是促进成果与课堂教学深度融合,团队成员及相关教师积极参加各级赛课,执教的《子路曾皙冉有公西华侍坐》一课获国家级特等奖;同时,张傲然等同学在全国写作大赛中取得优异成绩。二是促进成果与德育活动深度融合,在各个重要纪念日的德育活动中发挥语言文字的育人作用。三是优化教师队伍,2名团队成员和多名相关教师参加国家级经典诵读培训,发挥引领作用。四是优化资源平台,升级录播设备,开辟专用通道,形成长效机制。2019年研究团队牵头成功申报首批国家语言文字推广基地,使学校成为全国唯一入选高中。

5.推广期(2020年至今)。国家语言文字推广基地获批为我校赢得荣誉。市领导亲临基地揭牌仪式,市电视台专访团队负责人;2020年学校申报国家语委项目“普通高中经典诵读校本课程体系建设”获批立项资金;编写诵读教材《雅言咏传》由天津大学出版社出版,并与本市内外6所学校分享使用。在全国抗击新冠疫情、脱贫攻坚、建党百年等重要时刻,组织开展活动,发挥语言文字的正面导向作用,先后在中国语言文字网、中国教育电视台、央视频等媒体宣传推广。

三、成果的主要内容

(一)成果的主要观点

以传承推广中华优秀语言文化为内核,紧密结合教育教学各要素,建立以学生为主体、教师为依托、资源为保障的实施机制;通过学科滋养、活动浸润、示范推广三条实践路径和一个个灵活有效的实践操作点,实现以文载道,以文传声,以文化人,提升中华优秀语言文化的影响力。

(二)成果的实践模型

成果的实践模型概述为“一核两翼三路径二十点”(见图1)。

“一核”指传承推广中华优秀语言文化,它是核心和出发点,也是研究和实践的主线。

“两翼”指队伍建设和资源建设,分别是传承推广中华优秀语言文化的依托和保障。一个源于教师层面,一个源于物质层面,是保证路径畅通不可缺少的两个要素。

“三路径”指学科滋养、活动浸润、示范推广三条实践渠道,是“两翼”建设的落脚点。它们作用于学生层面,促进学生实现自我成长。其中,学科滋养和活动浸润是帮助学生增强体验的内化过程;示范推广是帮助学生获得成就感的外显过程。

“二十点”指“两翼”和“三路径”对应形成的“3+3+4+6+4”共计20个具体操作点,将实践过程落到实处。

(三)成果的具体内容

1.教师队伍建设是传承推广中华优秀语言文化的重要依托。在传承推广优秀语言文化过程中,教师发挥着主导作用。具体措施有以下三点:

(1)提升教师语言素养。提供培训和辅导,引导教师使用文明语言,书写规范汉字;组织学习和考试,提高普通话水平。目前学校252名教师达到普通话二甲以上水平。

(2)培养学科专业骨干。分层次、有重点培养学科骨干;做课题,写论文,提高研究能力;给机会,搭平台,增强名师示范力。多名教师参加经典诵读国培项目和各级教学竞赛,形成浓厚的语言文字研究氛围。

(3)打造国际汉语师资。坚持“岗位培养+外派锻炼”,每年选派一名教师参加国际汉语推广项目,团队成员亲历实践,发挥出色作用;通过AFS等项目将中国语言文化推广到各个国家,取得可喜成绩。

2.语言文化资源是传承推广中华优秀语言文化的必要保障。优秀语言文化资源蕴含在学习教材、学校环境、网络资源等载体中。开发此类资源的具体措施有三点:

(1)开发教材资源。教材是优秀语言文化经典作品的有效载体,是连接师生的桥梁。学校先后组织编写了《唐风俊采》《古代诗歌鉴赏》《古韵精粹》《雅言咏传》等校本教材,为图书馆购置了各类诵读书籍,供师生使用。

(2)优化环境资源。校园环境是润物无声的隐性语言文化资源。在成果实践中,由项目成员设计并主笔完成校史馆以“延安精神”为主题的校史提炼,结合两座教学楼大厅的学校红色基因和中华优秀传统文化要素,营造随处可见的文化氛围。

(3)整合网络资源。网络资源具有信息量大、直观性强、时效性长等优点。学校利用教育资源云平台,设计和开辟了经典诵写讲资源专用通道,建立分类资源库,供全校师生随时获取,形成长效机制。

3.以学科滋养为路径,涵养学生文化底蕴。课堂是实现学科育人的重要途径,尤其是语文、历史等学科更具有培养学生家国情怀和铸牢中华民族共同体意识、增强民族自豪感和文化自信心的共同价值取向。按照课堂形式不同,我们将实施路径细化为四点:

(1)优化学科必修课程。必修教材中含有大量的经典诗词作品和优秀语言文化,通过教师深入挖掘、悉心备课、生动讲解,润泽学生心灵,构筑起学生丰富的人文精神世界。

(2)开设系列选修课程。选修课是必修课的有益补充。在实践中,学校组织开设了“论语选读”“诗词吟诵”“汉字中国”“怀古诗鉴赏”“硬笔书法”等选修课和中国大学先修课“中国古代文化”等,让学生体悟博大精深的中华文化。

(3)组织学科特色活动。学科活动基于学科特点和学生兴趣,使学生在愉悦参与的过程中感悟中华优秀语言的魅力。研究团队组织开展的“翰墨书香”诗词书写比赛、“汉字英雄”听写大会、古代文化常识大赛、成语大赛、课本剧大赛等已成为固定的特色活动。

(4)举办学科专题讲座。专题讲座具有针对性强且灵活多样的特点,可以由本校教师开设,也可以外请专家。由团队成员开设的《读她》《周易》等讲座在千人礼堂举行,深受欢迎。

4.以活动浸润为路径,丰富学生文化体验。校园活动也是传承推广中华优秀语言文化的重要载体。学校结合语言特点,将“诵、读、写、讲、演、研”六种形式融入活动的设计和实施中,起到很好的实践效果。

(1)举办校园朗诵活动。朗诵是通过对文字作品的理解和情感表达,将其转化为带有音韵美的有声语言形式。无论是校园节庆日,还是德育常规活动,都将朗诵形式嵌入其中,如每天中午利用校园广播开展“朗读者”活动;学校领导和教师在演出中带头表演朗诵节目。

(2)开展经典阅读活动。经典文学作品具有超越时空的艺术魅力,令人百读不厌、常读常新。语文组开设的阅读课已经形成制度,每周两节,每学期阅读量不少于40万字,在内容上形成体系。每年举办校园读书节,迄今已连续举办13届,形成了书香校园的良好氛围。

(3)举办写作书法展示。写作是将内化的知识、升华的情感和丰富的思想借助文字表达出来的过程,书法是中华优秀传统文化精粹。学校定期举办征文展,开设书法课和书法讲座,举办师生书法展,集中展示写作和书法魅力,增强学生文化体验。

(4)开展主题演讲活动。演讲是思想和语言的高度结合,好的演讲能够起到振聋发聩的育人作用。学校每周一升旗仪式有演讲,并形成文字结集出版;各个重要节庆日活动有演讲;学生在各级演讲比赛中取得优异成绩。