提升特教教师教育康复技能的方法、路径及课程资源建设探析

作者: 张联弛 朱相宇 沈鸿 刘百搏 赵文莹 刘涛摘要:以培智学校的学科教师、送教上门、随班就读教师为研究对象,以教育康复技能提升为研究目标,期望通过教师职后培训课程资源建设与培训方法创新研究,提高职后培训质量,提升教师专业技术水平,保障智障儿童安置质量。基于教育康复基础理论、实用技术和多学科协同三个维度,参照普通儿童身心发展规律,尊重特殊儿童差异,构建教师职后培训的课程资源。成果注重一线工作需求,在关注知识架构严谨的同时,尽力为教师提供能够解决实际问题,操作性强的实用技术;充分利用音频、视频等形式,直观再现文字不宜描述的障碍表现与技术操作,以辅助教师更好地学习理解;成果注重将康复技术转化为更适宜教师操作的游戏活动,其理论与实操应用占比约为3∶7,符合教师职后学习特点。2022年5月,本成果被教育部教师司和中国教师发展基金会采用,纳入“教育部中小学教师发展协同提质计划”中的特教师训课程资源。

关键词:培智学校;学科教师;教育康复技能;课程资源

一、问题的提出

首先,随着“健康中国”行动的逐步推进,障碍儿童受医治、受教育、受康复的权力得到进一步落实。中、重度甚至极重度障碍儿童大量进入特殊教育学校,原有的教育方法已经无法满足现有学生的教育需求,教师应尽早构建“教育康复”的复合型技能,以求更好地为中重度障碍学生提供服务。

其次,2018年国务院印发《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》。我国90%以上的0~14岁残障儿童均接受到较为优质的康复服务。对于正在接受康复训练的6~14岁学生而言,其训练效果应该在学校和家庭生活中不断进行固化[1]。因此,特教教师应该掌握障碍儿童康复所需的技能,辅助学生固化训练成果,促进全人成长。

最后,现有特教教师队伍以师范类院校培养为主,大部分教师不具备康复技术储备。2015年教育部颁布《特殊教育教师专业标准(试行)》,在专业知识板块强调教师要具备残疾学生教育与康复所需要的复合型知识,以满足残疾学生特殊的教育需要[2]。教育康复技术进入特教学校已经成为行业发展的必然趋势。由此可见,为教师赋能,满足特殊需要学生的发展需求,将教育康复技术融入特教学校课程的问题亟待解决。

二、解决问题的过程与方法

第一阶段:立项阶段(2015年7月-2015年9月)

任务:调查研究,确定问题,提出解决预案

为确定问题的真伪,在立项之初,对校长、教师、学生家长群体进行大量的事实调研和需求调研。

1.事实调查:项目组成员通过校长问卷、主题访谈、随机听课、座谈会、个别访谈和比较调查的形式,进行“工作现状与专业发展需求”调查。期望通过事实调查确定研究问题的真伪、研究的必要性并获取相关数据。

2.需求调查:对特教学校的管理者和一线教师发放意向调查问卷,期望了解学校现有课程管理的模式、管理者的困惑和需求;了解教师专业技能基础与发展需求,为项目研究划定范畴,为内容选择提供依据。调查发现,出现以上问题的核心原因如下:一是教师缺乏辅助中重度障碍学生成长所需的教育康复技能,无法有效解决学生出现的问题,导致课堂低效,甚至无法开展集体教学;二是学校对于生源变化准备不足,教师培养、课程管理方式未及时调整;三是教师日常管理任务重,课时压力大,在职专业技能提升的意愿、态度、时间、能力和质量略显不足。

3.专家指导,明确研究任务:项目组聘请国内有影响力的专家把脉开方,最终确定如下解决策略:一方面,我省教研领域应尽快完成教育康复复合型技能培训的课程资源建设工作,为“强师”提供系统的课程资源支持;另一方面,应该探索适合我省的教师培训方法,为教师职后专业成长赋能、减负、提质。

第二阶段:研究阶段(2015年9月-2018年12月)

任务:组建团队、分解任务、逐项实施

1.组建团队(2015年9月)

本项目分成研发和实践两个团队。

研发团队主要负责“课程资源”的设计与撰写工作。成员主要由我省专家、学科教研员和骨干教师组成。

实践团队主要负责落实研发团队课程资源成果,检验效果,提供修改意见,并探索适合我省的特教教师职后培训方法等工作。成员由学科教研员、校长、教师组成。

2.分解任务(2015年9月)

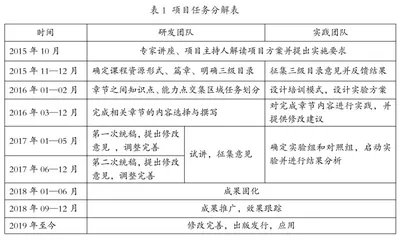

根据实施方案的要求进行任务分解,具体见表1。

3.确定课程资源框架及表现形式

(1)确定框架,完善三级目录(2015年10月-2016年2月)

研发团队围绕不同障碍学生、不同安置形式、不同学科需求进行理论知识与实践指导相结合的培训课程资源建设。课程资源的形式和篇章确定后,研发团队对篇章的三级目录进行梳理并与实践团队共同讨论通过。在此基础上,研发团队对各章节的重点内容、知识点、核心技术进行确定,并对知识、技术的交集区域进行范畴划定,以保障章节与章节之间能够很好的衔接和贯穿。

(2)板块分组,逐章撰写(2016年3月-2016年12月)

根据三级目录将研发团队分成理论与技术、学校课程管理与落实、学科教学与康复技术融合、学生问题表现与康复技术干预四个编写小组,从不同维度,分工合作完成编写任务,每周定时召开一次意见交换会,以协调进度,规范用语,做好章节衔接,解决共性问题。

4.设计培训方法和实验方案(2016年1月-2016年2月)

(1)确定培训方法

实践团队通过前期调研发现,凡是短时、集中培训的效果均不理想。因此,根据三级目录及相关内容介绍,实践团队计划在首轮培训中采取嵌入式与沉浸式结合的培训方式。

嵌入式培训是将培训内容分解成为若干知识点,按照“理论学习———操作观摩———寻找客体———动手实践”的流程,帮助教师将新技术、新方法逐一嵌入到有需求的学生身上,反复操作,获得成功体验,增加经验,从而提高教师教育康复技术的应用水平。

沉浸式培训是以学生个体全方位发展需求为目标,或者以班级全体学生某项能力提高为目标,因需定教,按照“预设目标———评估能力———制定方案———精准实施”的流程,将教师已经掌握的技术和方法灵活地应用到教育教学活动中,从而促进学生成长,提高教师综合应用教育康复技术解决学生问题的能力。

本项目实践阶段以嵌入式培训为基础,以每一个技术点为内容,逐项提高教师教育康复技术的娴熟程度,获取应用经验后,再根据学情、目标的需要,通过沉浸式培训的方式,指导教师整合技术,综合性解决学生问题,进而达成教学目标。

(2)设计实验方案

本阶段的核心目的是探索适当的培训方法,提高教师教育康复技能,从而提高职后培训质量。在专家的指导下,通过两因素完全随机实验、单因素完全随机实验和双组延时实验比较学生变化、课堂效果和培训方法,完成项目效果验证任务。

第三阶段:实验阶段(2016年3月-2017年12月)

实验一:通过两因素完全随机实验,比较利用与不利用教育康复技术对不同障碍水平学生学习质量影响的实验研究。

实验目的:利用与不利用教育康复技术(自变量a)对不同障碍水平学生(自变量b)学习质量的影响。

因变量:学生学业成绩

计分标准如下:无法参与学习记0分,参与体验记1~5分,理解掌握记6~10分,灵活运用记11~15分。

自变量:A为被试间变量,有两个水平:a1为不利用教育康复技术,a2为利用教育康复技术。B为被试内变量,有三个水平:b1重度障碍,b2中度障碍,b3轻度障碍。

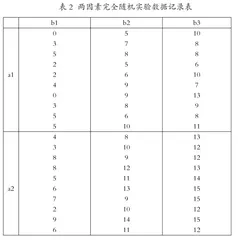

实验采用2×3完全随机实验设计,共有6个实验组(a1b1/a1b2/a1b3/a2b1/a2b2/a2b3),实验数据参见表2。

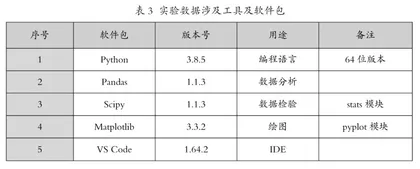

本次实验数据涉及工具及软件包见表3。

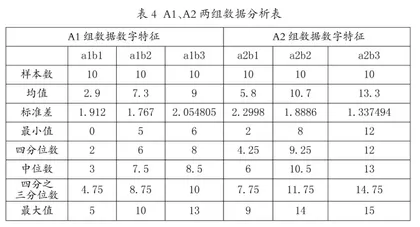

实验数据及结果分析,具体见表4。

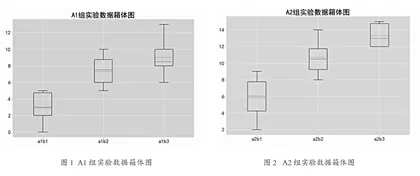

两组实验数据箱体图,见图1与图2。

两组实验数据检验:因只能计算样本的标准差,故选择t检验。

首先,A1组与A2组的重度障碍学生实验数据对比检验(数据处理过程略),由于P值=0.0066,<,0.05,我们认为A1组与A2组的重度障碍学生实验数据有明显差异。

其次,A1组与A2组的中度障碍学生实验数据对比检验(数据处理过程略),由于P值=0.0005,<,0.05,我们认为A1组与A2组的中度障碍学生实验数据有明显差异。

最后,A1组与A2组的轻度障碍学生的实验数据对比检验(数据处理过程略),由于P值=0.00000289,<,0.05,我们认为A1组与A2组的轻度障碍学生实验数据有明显差异。

小结:利用教育康复技术对不同障碍水平学生的学习质量均有明显影响。

实验二:通过单因素完全随机实验,比较本方式(嵌入式与沉浸式结合)、自学和集中培训三种方式对教师专业素养提高的影响。

实验假设:不同培训方式对培训效果有影响。

实验材料:三种培训方式,第七章全部内容。

第一种培训方式A:嵌入式与沉浸式结合的培训方式。

第二种培训方式B:集中培训(集中授课,讲解演示)。

第三种培训方式C:自学(自行学习制定内容)。

实验变量:

因变量:被试学习效果。

自变量:三种培训方式。

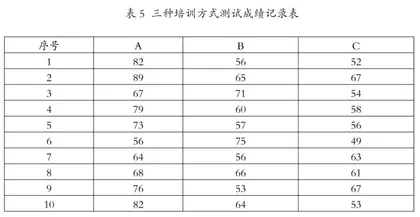

实验过程:从教师中随机抽取30名作为被试,将其分成3组,一组采用第一种培训方式;二组采用第二种培训方式,三组采用第三种培训方式,每组10名教师。以第七章为学习内容。一个月后,对30名教师进行能力测试,测试成绩见表5。

特别说明:因无法排除被试间的个体差异,故选择教龄在10~15年之间且一直在一线执教的教师,并在此群体内随机抽样。

实验数据分析:本次实验数据涉及工具及软件包同实验一。

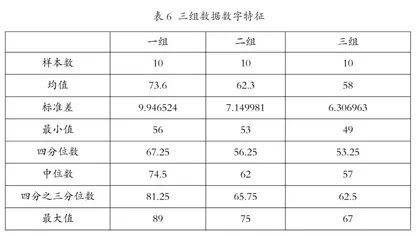

实验结果见表6: