“双减”之下的小学“群文阅读”教学研究

作者: 张倩 刘晶波

小学“群文阅读”教学是以阅读多篇相关文章为主要形式的阅读方式。小学“群文阅读”最显著的特点就是以多篇文章为阅读形式,阅读资源更加丰富,阅读思维更加宽阔。在我国第八次课改之后,尤其在国家“双减”落地之时,小学怎样进行“群文阅读”教学呢?笔者结合团队开展情况进行简单的分析。

一、小学“群文阅读”教学研究的意义

在我国传统的语文教学中,一直强调学生要多读书、多积累,在“双减”政策下,语文教学的“减负不减质”怎样开展?尤其是在小学语文阅读教学中,阅读量的积累对学生阅读能力的提升有很大的帮助,那么群文阅读教学会不会是语文教学“减负不减质”的突破口呢?

语文教师在进行阅读教学时,多采用单篇文章来进行教学,“群文阅读”是一种新型的教学模式。在群文教学中,教师每堂课都要引导学生阅读几篇主题相关的文章,这有效地增加了学生的阅读量,完成了新课标中对阅读量的要求,同时,大量的阅读还拓宽了学生的知识面。“群文阅读”教学以点带面,触类旁通,思辨融通的阅读方式无疑最适合知识增值环境的需求。群文阅读是师生在规定的时间内,围绕一组文本,根据一定议题进行文本的建构与解构。文本的组合并非是简单的叠加,而是基于互文理论,在建构主义视域中,选择或主旨相近或写作手法相似或情感表达同源的文本,进行重组与重构。从学习的主体对象来看,小学阶段正是学生世界观、价值观、人生观形成的初期,小学语文教师如果按照学生的成长节律,把握好每个学年段课内外阅读指导的核心,并坚持实行“群文阅读”教学,学生的阅读速度就会一点点地被训练出来,同时提高思维的敏捷性和灵活性。实行“群文阅读”教学有利于增大学生的阅读量,提升学生阅读的质量,锻炼学生的阅读能力,全面提升学生的语文素养。

在教学过程中很多教师不太注重学生发出的质疑,这样一来学生思维能力的培养和提升就受到了阻碍。而群文阅读的实施则能够改善这一问题。群文阅读教学中选择的文章都是主题相关的文章,教师通过设置一定的任务让学生自主完成,学生在自主阅读学习的过程中,锻炼了分析、归纳、对比的能力,教师在给予学生指导的过程中,学生与学生在展示交流的过程中,思辨能力也得到了有效提高。

二、小学“群文阅读”教学的目标

群文阅读的本质目标不是让学生多读几篇文章,而是希望通过阅读讨论,让学生能够合作学习、交流想法、集体建构,进而共同发展。最终目的也是长远的,让学生通过探究式的阅读,多方位结合思考,在理解文本的前提下,更好地提高自身的文学底蕴。

(一)小学“群文阅读”教学的目的

1.以探索发现为乐趣的群文阅读课堂,最大限度地解放与培养学生的阅读能力。

2.在群文阅读中提升学生的听、说、读、写等基本语文素养,充分发挥教师的主导作用。

3.开展丰富多彩的“群文阅读”教育实践活动,为学生提供足够的阅读资源、足够的阅读时间,培养学生正确的阅读价值观念和阅读兴趣,端正其阅读态度,让阅读成为学生的自觉需要。

4.在完成教育实验的同时,借助实验学校打造“书香校园”,形成以“阅读”为导向的办学特色,提升学校教育内涵与办学品质。

5.在国家“双减”的政策下,努力实现语文教学的“减负不减质”。

(二)小学“群文阅读”教学的主要研究内容

1.探索小学生课外阅读的实施途径及策略。

2.构建科学、规范、有效的小学课外阅读模式。

3.初步形成切合本校学生实际和教师特点的课外阅读实践活动课程体系。

4.全面提高学生的语文素养,促进办学特色的形成。

5.努力实现语文教学的“减负不减质”。

三、小学“群文阅读”教学的教学策略

群文阅读,形式虽然多样,但首先要以教材为主,强调单元整合,进行单元重组阅读。可以增加教材的相关链接,一篇带多篇,进而由篇及书,阅读整本书;还可以开展主题阅读,以班级读书会、读书报告会的形式开展活动,打通课本内外、课堂内外、校内外的联系,大大拓展语文课的内涵和外延。

(一)对课文进行重组,实现纵向比较

授课教师要注重加强各篇课文之间的联系,有效地实现知识间的迁移和比较,并能够在这个过程中培养学生的阅读思维。在对教材内的课文进行重组时,有两种方法:一是单元内重组;一是跨单元重组。现有的语文教材中,单元的划分是按照主题进行的,但是这种划分方式比较单一,不利于学生的学习。在对课文进行重组时,可以选择 “串珠成链”的方式,充分分析课文之间的异同,让知识在整体中发挥聚合效应,更加注重学生各种技能的专项训练。

(二)实现课内外文章之间的横向链接

教师在开发课外阅读资源时,要注意与教材之间的互补,真正实现丰富阅读内容。教师在选择课外阅读文章时,要注意几点原则:

1.教师可以选择相同主人公的文章,让学生更加深入地了解主人公。

2.在对同一作品的某个片段进行群文阅读时,教师可以带领学生了解一下整本书的大致内容、精彩片段,激起学生阅读整本书的兴趣。

3.在对同一作者的文章进行群文阅读时,要让学生感受到作者不同作品的不同风格,提高学生的欣赏能力。

4.推进课外专题阅读,实现整体联动。

为了更好地引导学生进行整本书的群文阅读,进而阅读专题系列的群书,教师应当推进恰当的课外专题阅读,并进行恰当的指导,课外专题阅读指导可以有多种形式,比如读物推荐课、阅读欣赏课等。课外专题阅读课开展的主要目的是培养学生分析、归纳、比较、综合、概括等能力,从而有效地提高学生的阅读能力。

(三)构建以“群文阅读”教学议题为依托,以粗读略读为主法,以分享感悟为核心,以探索发现为乐趣的群文阅读课堂,最大限度地解放与培养学生的阅读能力。

(四)开展丰富多彩的“群文阅读”教育实践活动,为学生提供足够的阅读资源、足够的阅读时间,培养学生正确的阅读价值观念和阅读兴趣,端正其阅读态度,让阅读成为学生的自觉需要。

(五)将优质多元的阅读教育资源引入课堂,在“群文阅读”教学中积累群文素材,研发“群文阅读”教师读本和学生读本等资料库。

(六)“群文阅读”教学研究方法

1.叙事法:对研究过程发生的故事进行整理记录;丰富课题研究,把握研究问题。

2.记录法:做好学生阅读检查工作,便于研究分析提供资料。

3.观察法:观察阅读过程中学生表现,注意区别个体差异,把握基本处理思路。

4.访谈法:对学生进行访谈,交流阅读感受,及时改进阅读方法。

5.比较法:比较学生间差异,查找阅读的共同规律,对学生进行有效的阅读指导。

【教学实例】

二年级群文阅读课《找春天》教学纪实

鸡西市正阳学校 赵丽娟

教学目标:

1.通过主体课文《找春天》,学会“找”春天的两种方法。

2.通过拓展阅读,学生会运用“找”春天的方法寻找春天。

3.培养学生细致观察、善于想象的能力,激发学生热爱春天、热爱大自然的情感。

教学重点:

1.学会并能够应用两种寻找春天的方法。

2.培养学生细致观察、善于想象的能力。

教学难点:

1.掌握学习方法。

2.合理调控课堂时间。

教学过程:

一、情境导入

(播放“风”呼呼吹的声音。)小朋友们,你听,风跑得直喘气,她向大家来报告一个好消息,想知道是什么好消息吗?

二、学习谢武彰的《春天》

风跑得直喘气,

向大家报告好消息,

春天来了,春天来了!

花朵站在枝头,

看不见春天,

就踮起脚尖,急着找。

春天在哪里?

春天在哪里?

花,不知道自己就是春天。

1.师范读生思考:

风带来什么好消息,从风跑得直喘气,你感受到风的心情怎样?

2.风这么着急,这么高兴,这么想把春天来了的好消息告诉大家,谁能像风一样,把“春天来了”的消息报告给大家?

3.春天来了,花的心情怎样,从哪儿看出来的?

4.花都踮起脚了,这么着急,花儿的话谁能读读?

5.你喜欢这首诗吗,你觉得这是一朵怎样的花?

6.过渡:是啊,春天在呼呼的风中、在美丽的花中,春天还在哪儿呢,我们一起到课文中找找吧!

三、学习《找春天》

(一)初读课文

1.生自由读文,并解决不认识的字词。

2.词语检测

棉袄 害羞 音符 解冻 触到 杜鹃

遮遮掩掩 躲躲藏藏 叮叮咚咚

(二)自由读1~3自然段

师:你从哪儿找到了春天?

师:几个孩子什么心情,从哪儿看出来的?

生1:我从“春天来了!春天来了!”知道春天来了。

生2:我从“几个孩子脱掉棉袄”知道春天来了。

师:你们从“冲出”“奔向”感受到了什么?

生:孩子特别着急,想快点找到春天。

师:这么着急,第一自然段该怎么读,谁试试?

(生试读。)

师:这几个孩子是那么着急,那么兴奋,谁再来读读,感受一下?

生读:春天来了!春天来了!

师:春天好找吗,从第三自然段的“害羞”“遮遮掩掩”“躲躲藏藏”“仔细地找哇,找哇”你们感受到了什么?

生1:春天藏起来了。

生2:春天在和我们做游戏。

师:你喜欢春天的这个游戏吗?

生3:我喜欢,这样找春天特别有趣。

生4:我也喜欢,看我们谁先找到春天。

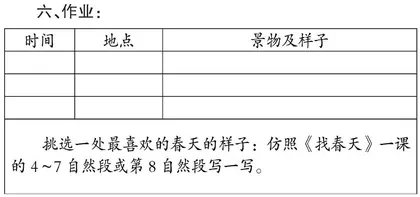

(三)同桌合作读4~7自然段

1.仔细读,认真找,春天藏在哪儿了。

2.用“春天藏在( ),是春天的( )”句式汇报。

师:同学们可真棒,这几句话,多像一首小诗。

(生边读边闭上眼睛想象春天的样子。)

3.生汇报。

生:我看到了小草细细的、柔柔的,真像春天的眉毛。

生:我看到了一片片野花,一棵棵树木,树的样子就像一个个音符。

生:小溪的水清清的,叮咚叮咚地流淌,比弹琴还好听。

师:从哪儿看出小草、野花、树木、小溪躲躲藏藏?

生:探出头,说明小草刚刚出来。

师:小草刚刚“探”出头,它的心情怎样?

(生说出不同心情时,指导生读出不同心情。)

生:野花是一朵两朵,还不多,春天刚刚来到。