数学新课标的新变化、新理念及其教学建议

作者: 高枝国

摘 要:数学新课标在学段划分、课程的理念、目标、内容和学业质量等方面有许多新变化、新理念、新要求,本文分析了新课标的主要变化,并围绕如何理解新课标提出的核心素养导向的课程目标,如何以结构化思想整合课程内容,怎样从整体与联系的视角感悟并理解数学知识之间本质上的一致性,以及如何开展跨学科主题学习活动等新问题、新理念提出了具体的教学指导建议。

关键词:数学新课标;核心素养;一致性;结构化

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)已正式颁布并在2022年秋季学期执行。新课标在学段划分、课程的理念、目标、内容和学业质量等方面有较为明显的变化。新课标特别突出了核心素养导向的课程目标,强调以结构化思想整合课程内容,加强从整体与联系的视角感悟并理解数学知识之间本质上的一致性,强化课程的综合性和实践性要求,特别是加强了跨学科主题学习活动。这些新变化、新理念和新要求都需要每一位数学教育工作者认真学习,深刻理解,积极践行,并内化到教学行为中,体现在课堂教学中。

一、数学新课标的新变化

(一)学段变化

1.重新调整了小学学段的划分

新课标为体现义务教育数学课程的整体性与发展性,根据学生的年龄特征以及数学学习的心理特征和认知规律,调整了义务教育小学学段的划分,将“六三”学制小学阶段由原来的两个学段调整为3个学段,即第一学段为小学1年级和2年级,第二学段为小学3年级和4年级,第三学段为小学5年级和6年级,恢复到大家熟悉的低、中、高三个学段,并且加强了幼小衔接。

2.加强了学段衔接

小学一年级第一学期是小学生入学后最为关键的适应阶段,从身心、生活、社会和学习等四个方面帮助学生做好入学适应教育。首先要创设与幼儿园相衔接的班级环境,让儿童产生亲切感;其次要调整入学适应期的数学课程内容和教学方式,利用儿童已有的生活经验和学前教育阶段积累的相关活动经验,通过游戏化、活动化、生活化的教学方式学习比较简单的数学知识,帮助儿童逐步适应从游戏活动为主向课堂教学为主的转变。新课标明确了这一阶段数学课程要达成的具体目标。

(二)目标变化

1.明确了核心素养内涵及主要表现

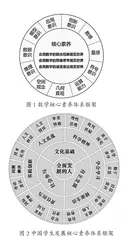

新课标从培养有理想、有本领、有担当的育人目标出发,力求扭转当前存在的“知识本位”和“学科本位”的倾向,强化课程育人功能,明确了核心素养导向的课程目标,并提出数学核心素养是课程目标的集中体现,是在数学学习的过程中逐渐形成和发展的必备品格、关键能力和情感态度价值观。

新课标从数学的眼光、数学的思维和数学的语言三个维度描述了数学核心素养的内涵,即:会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界(简称“三会”),同时又给出了核心素养每一维度的具体表现。小学阶段的数学眼光主要表现为:数感、量感、符号意识、几何直观、空间观念与创新意识;小学阶段的数学思维主要表现为:运算能力和推理意识;小学阶段的数学语言主要表现为:数据意识、模型意识和应用意识。

核心素养的发展在不同阶段表现不同,呈现出递进性,同时在不同阶段的发展过程中又具有整体性和一致性。小学阶段更倾向于意识层面的培养,表现为经验上的感悟,认识上的感觉,比如数感、数据意识;初中阶段上升为观念层面的培养,表现为对于概念的理解,比如数据观念、模型观念;高中阶段的核心素养则上升为能力的培养。因此,小学阶段的核心素养由原来的推理能力、数据分析能力和模型思想调整为推理意识、数据意识和模型意识,更加符合小学生的年龄特点、思维特点和认知规律。

新课标提出数学核心素养的11个主要表现和2011版课标提出的10个核心概念相比,增加了量感,并明确了量感的具体内涵及作用:量感主要是指对事物的可测量属性及大小关系的直觉感知。建立量感可以帮助我们形成用定量刻画的方式分析和解决问题的思维习惯,是抽象能力和应用意识形成的经验基础。

2.确立了核心素养导向的课程总目标和学段目标

在“三会”这一数学核心素养的目标引领下,数学课程总目标又继承了学生数学“四基”(基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验)的获得与发展、运用数学知识与方法发展“四能”(发现问题、提出问题、分析问题和解决问题的能力)和形成正确的情感、态度和价值观念(数学学习兴趣、信心、学习习惯和科学精神等)等目标要求。

学段目标按照数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践四个学习领域来描述该学段所应习得的知识与技能目标,并明确了要达成的核心素养目标。其次,阐述了学生如何在该学段运用数学知识与方法发展“四能”和相应的核心素养。最后,描述了学生在该学段数学学习情感、态度和价值观方面的目标要求,体现出学段目标的阶段性、发展性和层次性的特点,以及学生在不同学习阶段的成长和变化。

学段目标突显了核心素养与“四基”“四能”以及情感态度价值观的密切关联,可以让老师们更准确地确定核心素养导向的教学目标。

(三)内容变化

1.学习主题的变化

义务教育阶段的数学课程依然由“数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践”等四个学习领域组成,以结构化、一致性思想整合了每个领域每个学段的学习主题。

其中,“数与代数”领域,把原来的数的认识、数的运算这两个相互关联的主题整合为数与运算,以计数单位为核心概念统领数与运算,比如整数、小数和分数的加法计算都可以理解为相同计数单位的个数相加(分数单位可以看成是分数的计数单位),体现出数的运算本质上的一致性。把探索规律、等式和正比例整合为数量关系,“数量关系主要是用符号(包括数)或含有符号的式子表达数量之间的关系或规律。”数量之间的四则运算关系与常见的数量之间的模型关系是问题解决的重要方法载体。这样,数与代数领域在小学阶段统一为两个学习主题:数与运算、数量关系。

图形与几何领域,同样对相关联的学习主题进行了整合,把图形的认识、测量整合为图形的认识与测量,以度量为核心概念统领图形的认识与测量,图形特征的认识及其可测量属性是度量的基础,度量是对图形大小的量化表达。把图形的运动、图形与位置整合为图形的位置与运动,以空间观念为核心概念统领图形的位置与运动。位置是描述图形运动的基础,图形运动可以用位置变化规律来表达,图形的位置与运动是发展空间观念的重要载体。这样,小学阶段的图形与几何领域整合为两个主题:图形的认识与测量、图形的位置与运动。

统计与概率领域,在小学阶段包括数据分类、数据的收集、整理与表达和随机现象发生的可能性三个主题,以数据意识为核心概念统领三个主题内容,在收集数据、整理数据过程中学会数据分类,学会用统计图表和统计量更恰当地表达数据,利用数据分析进行预测、判断与决策,更好地解决问题。其中,把小学阶段的“分类”调整为“数据分类”,并明确“数据分类的本质是根据信息对事物进行分类,学生经历从事物分类到数据分类的过程,感悟如何根据事物的不同属性确定标准,依据标准区分事物,形成不同的类。”要对生活中事物分类的结果进行数字化处理,把事物的不同属性用数据或符号赋值。

综合与实践领域,突出了数学课程的综合化实施与实践性要求,加强数学课程内容的内在联系与学科间的相互关联,义务教育课程方案明确要求要用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。小学阶段主要是主题式学习,小学高年级可适当尝试项目式学习。主题活动的第一类是融入数学知识学习的主题活动,比如常见的量、方向与位置、负数等数学知识的学习。主题活动的第二类是跨学科的主题活动,综合运用数学知识及其他学科知识解决实际问题,比如体育运动中的数学、营养午餐等主题活动,就需要调查、收集体育比赛中的赛事安排、比赛规则、技术数据等信息,以及营养成分、食品搭配等其他学科的知识,从中提出数学问题,设计问题解决方案,综合运用数学及其他学科知识解决问题,提高应用能力。

新课标把每个领域的课程内容按内容要求、学业要求和教学提示三个方面提出目标要求及教学建议,回答了学什么,学到什么程度以及如何引导学生学会和会学的问题,对一线教师开展教学具有非常明确、具体的目标引领和方法指导作用。

2.学习内容的变化

新课标对各领域的学习内容进行了适当的调整,一部分内容由小学阶段移到初中阶段,一部分内容由一个学习领域调整到了其他学习领域。

比如,把原来数与代数学习领域的方程和反比例两部分内容移到了初中。方程在小学的教学没有很好地表现代数本质,用过于简单化的方程解决问题,不能让学生真正体验到学习方程的必要性。因此,新课标强化了用字母表示数这部分内容,体会用字母表达性质、关系和规律所具有的抽象性和一般性,突出代数思想。虽然小学阶段不学方程了,但是新课标中仍有等式的性质,方程仍会以含有括号或符号的简单等式的形态存在于小学阶段的学习中,可以引导学生用四则运算的意义或等式的性质来解决。

百分数由“数的认识”主题移到了统计与概率领域的“数据的收集、整理和表达”主题下,凸显百分数的统计意义,明确百分数是两个数量的倍数关系的表达,百分数既可以表达确定数据,比如利率,还可以表达随机数据,比如命中率等。

常见的量、负数以及图形的位置调整到了综合与实践领域,采用主题学习活动的方式进行学习,涉及“认识人民币;认识时间单位时、分、秒,年、月、日;会用上、下、左、右描述物体的相对位置;认识东、南、西、北,东北、西北、东南、西南等八个方向;认识常用的质量单位克、千克和吨;了解负数”这些与现实生活联系非常密切的知识内容。这部分内容的学习要把握好知识学习与主题实践活动的关系,以知识学习为线索,创设真实情境,融入数学文化与史料、天文与历法、中华优秀传统文化等跨学科知识的学习。也可以尝试“多学科教师协同教学,统筹设计与实施”,促进学生核心素养的发展。

新课标数与代数领域增加了“等量的等量相等”这一基本事实,并通过“曹冲称象的故事”这一主题实践活动来引领学生深刻体会等量关系,加强推理意识。图形与几何领域新增了尺规作图的内容,借助尺规理解平面图形的周长,探究三角形三边的关系等,增强几何直观和推理意识。

(四)研制了学业质量标准

数学课标首次研制了学业质量标准,结合数学课程内容,依据数学核心素养的表现确定不同学习阶段的学生发展水平。并从以结构化数学知识技能为载体发展“四基”及其相关核心素养,从不同的教学情境中发展“四能”并形成相关核心素养,以及经历学习探索过程并逐步养成良好的学习心理、学习习惯等三个方面,整体描述并刻画了不同学段学生学业成就的具体表现和特征,形成了各学段学业质量标准,为教学实施、考试命题以及教材编写提供了重要依据。

教学中使用学业质量标准时,要重点研究各学段学业质量的具体表现,对比研究单元之间、学段之间知识能力发展水平的关系与区别,体现核心素养的一致性、发展性和进阶性。教学与评价中要关注生活情境与数学情境、简单情境、复杂情境和综合情境,特别是半结构化情境等不同层次的情境创设,所带来的知识技能、思想方法的理解与迁移水平以及思维水平的进阶,从而准确把握学业质量标准。

二、数学新课标的新理念及其教学建议

新课标以核心素养为目标强化了数学课程的育人导向,加强了数学学科知识之间内在的关联性、结构化研究,加大了数学学科与其他学科之间跨学科主题学习的研究力度,并由此提出了一些新思想、新理念,需要我们深入学习研究,理解内化,体现到教学实践中。

(一)核心素养导向与“教——学——评”一致性及其教学建议

新课标确立了核心素养导向的课程目标,强调让学生通过数学学习,形成适应未来社会发展和个人发展所需要的核心素养,要将核心素养体现在教学目标之中,引领教学方向。