幼儿园劳动教育具身认知和具身策略

作者: 李艳菊中共中央、国务院于2020年3月20日发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,将劳动教育纳入人才培养全过程,强调各学段均要开展劳动教育,直指劳动教育的育人价值。《幼儿园教育指导纲要(试行)》特别强调:“引导幼儿了解自己的亲人以及与自己生活有关的各行各业人们的劳动,培养其对劳动者的热爱和对劳动成果的尊重。”劳动教育是幼儿园“五育”的重要组成部分,亦是幼儿身心发展的重要途径。然而,在幼儿园劳动教育的组织和实施过程中仍存在诸多问题,如幼儿园劳动教育内容知识化,教育方式形式化,组织实施结果化等。究其根源,是对幼儿园劳动教育本质理解存在偏差。本文基于具身认知理论,探讨幼儿园劳动教育的“具身化”特质,构建幼儿园劳动教育的具身策略。

一、幼儿园劳动教育的具身认知

具身认知理论是在批判“身心分离”二元论基础上提出的,其核心观点是将个体的身体和心理看作是有机的统一体。它改变了以往教育中存在的“重心抑身”现象,再次强调身体在认知世界过程中所起到的关键作用。

(一)幼儿劳动的具身性

幼儿天性具有劳动意识,3岁左右的幼儿在日常生活中常常提出“我来做”“我要自己做”的劳动要求,即便没有完美的劳作结果,幼儿也会乐在其中。在劳动过程中,幼儿必定需要借助身体与外界相互作用,逐渐认识自己的身体,形成与他人之间的关系,确立自我意识,为未来的生活奠定主体智慧。正如大卫·西蒙指出:“身体在日常生活里反复操作、习惯成自然的常规化过程中,逐渐具备了前意识的主体智慧。”这里的身体并不是实体肉身之躯,而是幼儿个体存在的基础,是意识、情感、经验、体验的自身显现,身体把幼儿的各种观念和动力通过自身劳动变成现实的同时又认识自身的过程就是具身化的过程。这是双向表征的互动过程:一方面幼儿需要借助身体的反复劳动,将自己的意识观念“向外”表达表现;另一方面,身体的劳动价值“向内”形成自我知觉和自我认知。

(二)幼儿园劳动教育的具身认知

相较于其他学龄段的劳动教育,幼儿园劳动教育更加注重幼儿热爱劳动的情感和劳动习惯的养成,是身心合一的教育过程。因此,幼儿园劳动教育的具身性表现在以下三个方面:第一,幼儿园劳动教育具有情境性。梅洛·庞蒂将个体的身体看作是一种“开放的情境”,吸引着个体去实践,去认识自己。一方面,幼儿在劳动情境中释放着身体的各种能量与情感,使“他群”更容易理解和评价幼儿的表现;另一方面,幼儿又在特定的劳动情境中探索和理解自身存在的价值与意义,不断丰富自身的“身体图示”,产生积极的情感体验。第二,幼儿园劳动教育具有生活性。身体存在的意义与每天具体的生活息息相关,而幼儿园劳动教育又存在于一日生活中。脱离了生活的劳动教育就脱离了身体的知觉,更无法满足幼儿的情感需求。因此,幼儿园劳动教育应回归到生活中,以解决原有劳动教育中“知行”二元对立的局面。第三,幼儿园劳动教育具有个体性。劳动习惯的养成是幼儿园劳动教育的重要内容,而习惯又表现为身体熟练地与事物进行交流,并形成内在的“身体感”。这种“向内”的形塑过程因幼儿个体经验的不同而产生个体差异,这又势必要求幼儿园劳动教育必须注重个体差异性。

二、幼儿园劳动教育的具身策略

幼儿园劳动教育的根本目的在于调动幼儿身体的能动性,在身心合一地参与劳动过程中,形成劳动习惯,享受劳动乐趣。因此,幼儿园劳动教育应从“离身”走向“具身”,做到体脑合一、身心合一以及知行合一。

(一)“身体在场”的劳动教育

身体是具身认知理论的核心要素,亦是幼儿园劳动教育的重要介质。“离身”状态的劳动教育脱离了劳动的灵魂,也是幼儿在劳动教育中身心分离的重要原因。要想实现“具身化”的劳动教育,就必须满足幼儿“身体在场”的要求。因此,教师在劳动教育之初就需要了解幼儿的劳动需求,从内心唤醒幼儿的劳动意愿,而不仅仅是为了完成劳动教育任务而让幼儿实施劳动。所以,在活动开始前可以运用“儿童会议”,请幼儿讨论自己感兴趣的劳动主题和劳动形式。当多个劳动主题产生后,可以请教师和幼儿一起进行主题审议,确定最终的劳动内容和劳动形式。在活动过程中,教师、幼儿、家长分别以多种形式记录自己的所见、所闻、所感、所想。随着活动的不断深入,幼儿会在身心交融的劳动过程中发现问题,继而可以再次举行“儿童会议”,协商解决问题。如此形成一种“身体在场”的脑体结合循环劳动体系,促使幼儿体会“力所能及”和“身体力行”的劳动快乐。

(二)“回归生活”的劳动教育

虞永平教授曾提出,幼儿阶段的劳动,主要是为自己服务的一日生活的劳动。幼儿与一日生活的投身之路为劳动,幼儿与日常生活的融通之道是身体。劳动教育的终极目标是教会幼儿如何生活,因而,“具身化”的劳动是打通幼儿与一日生活边界的有效方式。在《林哈德与葛笃德》中,葛笃德非常重视孩子的劳动教育,并且是在日常生活中让孩子完成力所能及的家务劳动。在这些家务劳动中,孩子的劳动习惯、生活习惯,甚至是学习能力的形成均可以借助日常劳动。因此,幼儿园劳动教育须回归幼儿的一日生活,教师要善于从生活中寻找劳动教育契机。例如,一日生活的过渡环节存在隐性时间浪费的现象,可请幼儿参与班级劳动,协助带班教师和保育教师完成教学环节后的卫生清洁,这样既减少了隐性时间的浪费,又满足了幼儿劳动的需求。同时,在日常生活劳动中,幼儿总会遇到这样或那样的问题,幼儿通过不断试误解决问题后,就能积累与生活相关的各方面经验。

(三)“个体差异”的劳动教育

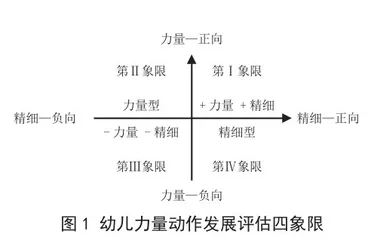

身体的经验知觉是具有个体性的,即便在同一个时空中进行劳动,幼儿的主体参与程度和感受体验也是完全不同的。因此,教师需了解幼儿已有经验的差异,分层投放相应的劳动工具,以提升幼儿劳动的主动性和积极性。例如,在开展种植活动时,大班教师需根据幼儿身体发展评估量表,对班级幼儿大臂力量和精细动作发展状况做出评估,并基于这两个维度设立二维四象限坐标系。(见图1)

坐标中,力量和精细的正方向代表力量或精细发展得越好,负向则表示力量和精细发展得越弱。由此得到四个象限:第一象限的幼儿,大臂力量和手部精细动作均发展较好,教师可为幼儿提供体型较大且需要精细操作的劳动工具,如枝叶修剪刀、尖嘴壶;第二象限的幼儿发展特点为大臂力量发展较好,而精细动作发展较弱,教师可以提供体型较大但不需要精细操作的劳动工具,如加压喷水壶;第三象限幼儿的大臂力量和手部精细动作均发展较弱,对于这一象限的幼儿,教师可以提供小型模型工具,或工具造型的玩具,以增加这一象限幼儿劳动的参与性和体验性。第四象限的幼儿与第二象限的幼儿能力发展相反,其手部精细动作发展较好,而大臂力量较弱,教师可为其提供重量较轻但需要精细操作的劳动工具,如镊子、植物装饰品等。

幼儿劳动的本质是一个通过身体的实践,对外在世界进行探索和体验的过程,这种“具身化”的劳动过程正是生命自觉和个体自由的集中表现。从这个意义上来说,幼儿园劳动教育不仅是幼儿园“五育”的重要组成部分,它更是“五育”的先行者和根本目的。因此,作为幼儿教师,应该在一日生活中时时处处给予幼儿自由劳动的权利,使幼儿在劳动过程中充分运用自己的身体,与自然对话、与他人交流、与世界交融。最终,幼儿通过“具身化”的劳动,唤醒理智、发展思维、丰富情感、启迪心灵,达到身心合一,个体精神与人类精神的美好整合。

(责任编辑:郭凯云)